【前回記事を読む】退学2名、無期停学6名、学生たちは"正当"に処分されたはずが...一年後大学当局は処分の全面白紙撤回へと追い込まれる。

その1 始まり

8・20政治処分の問題点

(6) 1972年学費闘争で無期停学処分だった学生を、今回、再び処分(重処分)して、退学処分にしている。

また、この「無期停学処分」については、被処分者の学生が自主的に退学するのを待つかのごとく、そのまま3年間も放置され、復学に向けた定期的な事情聴取をするなどの、教育上の当然の手続きも取られていなかった。しかも、東北大学には、東京大学や早稲田大学などとは違って、退学者についての復学規定がない。

(7) 処分理由の一つである「授業妨害」については、双方の主張が全く違っている。

授業妨害と教官の「監禁」について

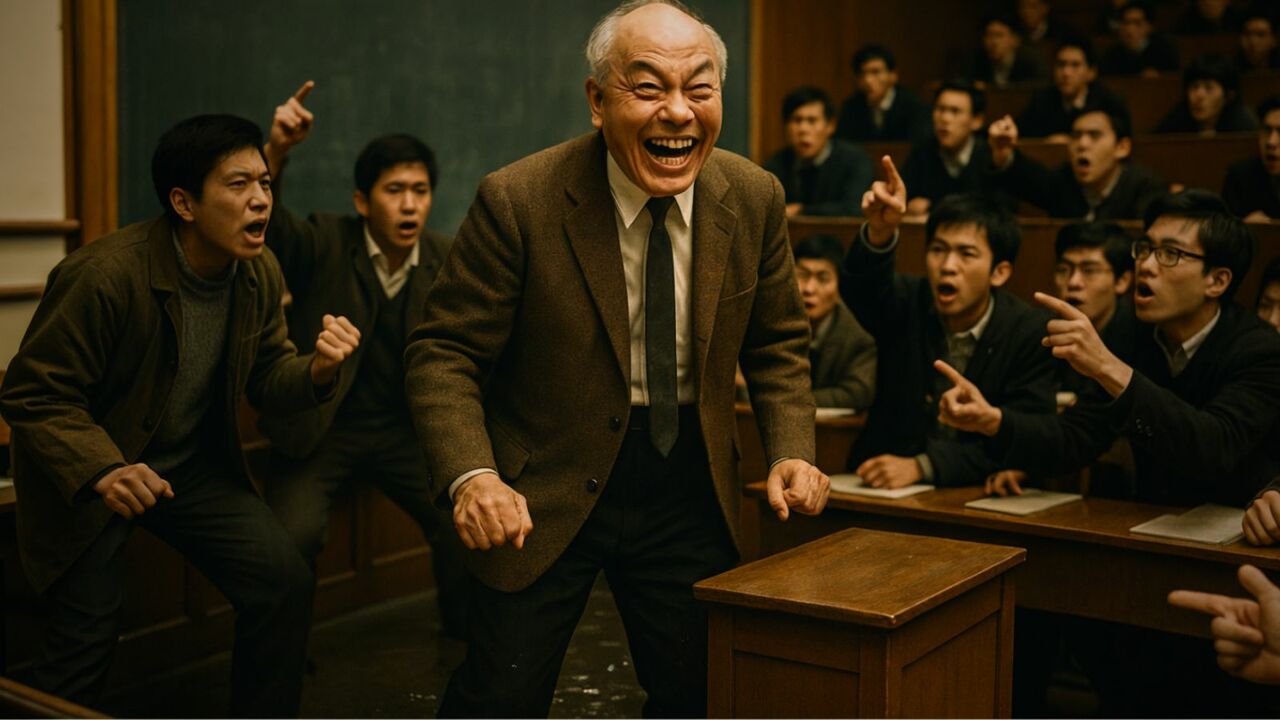

「授業妨害」については、学生側と教官側の見解は全く異なっていた。例えば、教官側からは「授業妨害」であり、学生の側からは「授業介入」というとらえ方になる。しかも、一般的に言えば、教官と生徒側との合意があれば、講義を討論会に変えることは可能である。このような例は、過去においても何度も見られた。

学生側の主張では、大学当局が学生の話し合いに一切応じないために、やむを得ず講義の場に出向き、教官に討論の場を求めていったのである。とはいえ、学生側が一方的に、講義を中断させて教室を占拠したりすることはなかった。では、具体的に、被処分者が「異議申立書」で挙げている例を見てみる。

(1) I君の場合・7月1日1講時

高橋教養部長は、1講時が開始されてもいっこうに教室に現れず、しばらくして管理棟職員が休講を知らせに来た。つまり、高橋教養部長自身がそのとき大学にいたのかどうかも疑問であり、そもそも教室に姿を現さず勝手に授業を放棄したのである。また、当然のことながら私には「授業を不可能にする」意思はなく、教養部長が教室に入るのを妨害した事実もない。それにもかかわらず「授業を行うのを不可能にした」という規定は事実の歪曲であり不当である。