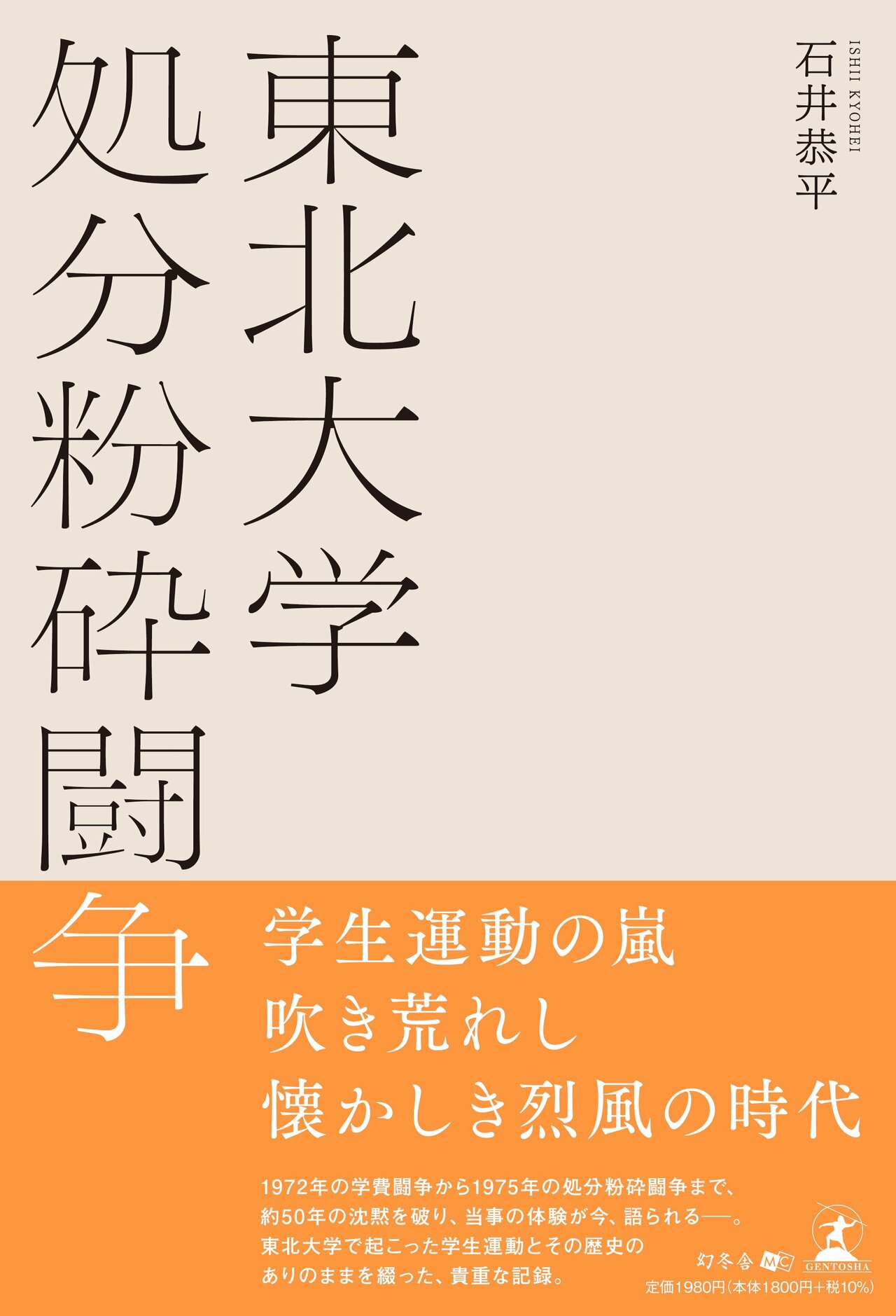

【前回記事を読む】「監禁罪」を成立させようと執念を燃やす教授。便所に行きたいと言いながら部屋の中に小便をし、帰るふりをして帰らない

その1 始まり

処分反対運動の始まりから9・1バリケード封鎖

処分に反対する「サークル協議会」を中心とする数十人の学生は、夏休み中の8月31日に、文学部棟の屋上に集合して「フラクション」(通称「フラック」)を行った。

当時、私たちは、処分に反対する学生が集まり、これからの運動方針や戦術を討議する会議のことを「フラック」と呼んでいた。文学部棟は、文系4学部(文学・教育・経済・法学部)の敷地にあり、図書館の背後に位置する建物で、教養部から道路を一つ隔てていた。

夏休み明けの大学が始まる9月1日からの行動方針を決定するためであった。ここに結集したのは、「30番台教室」を自主使用することに賛成した「サークル協議会」に結集するサークル部員、そして、青ヘル(反帝学評)、及び被処分者である。今回の被処分者の中には、青ヘルのメンバーも2人入っていた。

ここで、青ヘルを中心とする学内的な状況を簡単に述べておくことにする。川内キャンパスでは、青ヘルが政治的ヘゲモニーを握っていたので、他のセクトは、公然と活動することはほとんどできなくなっていた。

このセクト以外にも、第四インターとか中核派のビラをときどき見かけることもあった。しかし、それは1年間の中でも数えるほどだった。

また、学内で『東北大学新聞』を発行している東北大学新聞社は、第四インター系だと言われていた。

一方で、民青系の教養部自治会があり、すっかり定番となった「暴力一掃」のキャンペーンを張っていた。

新入生が大学に入学してまだ右も左もわからないうちに『祖国と学問のために』(通称「祖学」全日本学生自治会総連合中央執行委員会編・刊)を売りつけ、物取り主義で大学側にコピー機の設置などを実現させては、一般学生からのポイントを稼ごうとしていた。