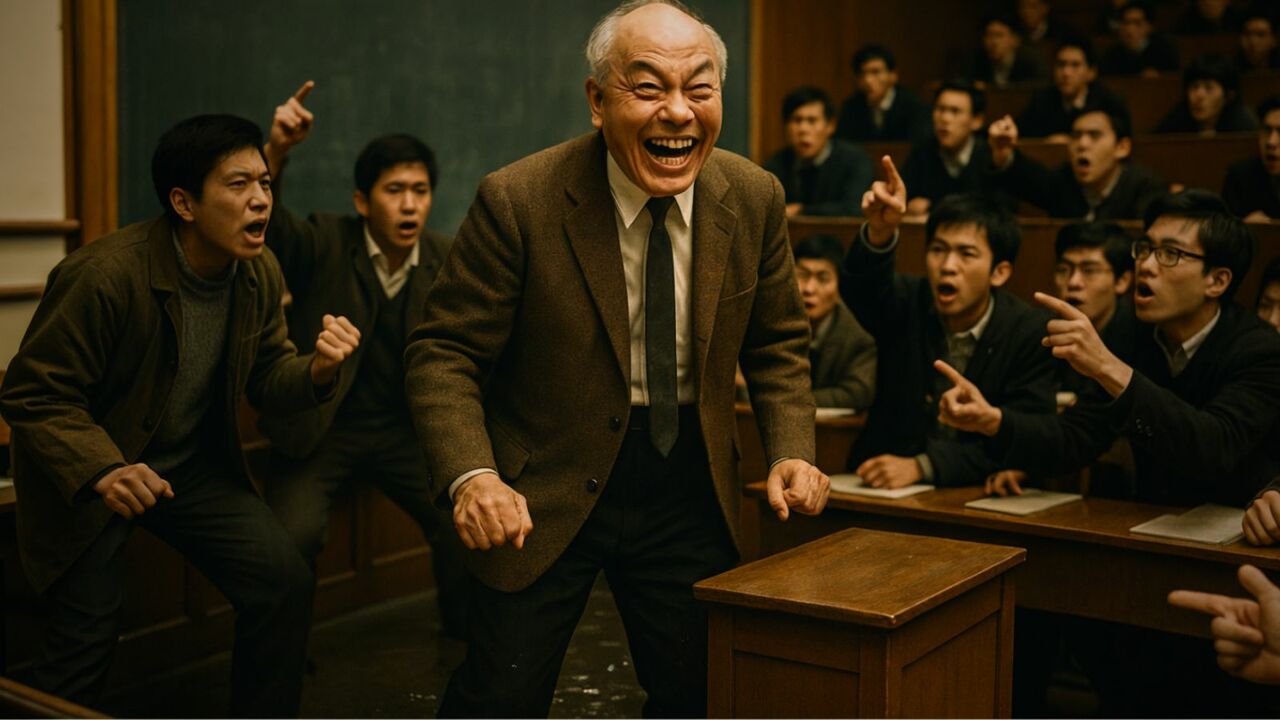

【前回記事を読む】大学は学生の教室自主使用を不法占拠とした。過激化する学生運動に教員は望遠カメラで活動家学生の監視を始める。

その1 始まり

6月23日、30番台自主使用

この6月23日から7月24日までの教養部教授会などの大学当局の対応の中で、特に注目されるのは、次の2点である。

第一に、教養部教授会の「拡大連絡会議」への全権委任である。これにより教授会が全面的に弱体化、あるいは形骸化したのである。「拡大連絡会議」は、教養部長やその取り巻きの反動教官を中心とした小回りの利く決定機関であり、かなり独断的に決定を下すことができた。

1972年学費闘争当時には、「対策会議」が学生弾圧のためにこのような任務を担っていた。そして、1975年においては、この「対策会議」をさらに強化して、一気に学生運動を弾圧しようと「拡大連絡会議」を準備したのであった。これにより、教養部教授会では、1972年の学費闘争以来の、反動教官を中心とする強権的な体制が実質的に確立した。

実は、「拡大連絡会議」は大学紛争の激しかった1970年に、すでに学生運動対策のため設置されており、私たちの処分粉砕運動が収拾する1976年まで存在した(『東北大学百年史』2007年創立百周年記念刊行)。

しかし、この「拡大連絡会議」は、1975年6月末の「サークル協議会」の「30番台教室自主使用」を契機として、当初の設置された目的である連絡会議という趣旨を逸脱して、かなり恣意的に運営されるようになった。

つまり、政府・文部省の意図したように、学生運動を弾圧するための、きわめて機動的な大学運営組織となった。反動教官により決定的な組織の変質が行われたのである。高橋富雄教養部長を中心とする反動教官の牙城となり、強権的な学生弾圧の中心を担った。

そして、他の教官は、自分の研究以外はなるべく煩わしいことに関与したくない、という姿勢をとることにより、教授会はますます無力化していった。

第二に、「拡大連絡会議」の中心的人物の一人である菅野喜八郎教官の「今回こそは、東北大学から学生運動を根絶するチャンスである」という発言についてである。実際、東北大学では、過去において3年ごとに大きな学生運動の高揚があった。

それゆえ、これは一見すると、学生運動に敵対してきた教官の感情的な発言のようにも聞こえる。ましてや、 1972年頃から一貫して、しかも中心的に学生運動の弾圧に取り組んできた反動教官の言葉としてはうなずけるものであった。