しかし、実は、もう一つの側面があった。1974年3月には、「一革委」の答申を受けてすでに教養部廃止の方針が出されていた。大学当局が教養部廃止をスムーズに行うためには、学生などの反対勢力を徹底的に排除しておく必要性があった。特に、教養部廃止の障害となりそうな学生運動を弾圧しておくことは、「一革」を推進するためには、必要不可欠であった。

7・30逃亡教養部教授会から8・20政治処分まで

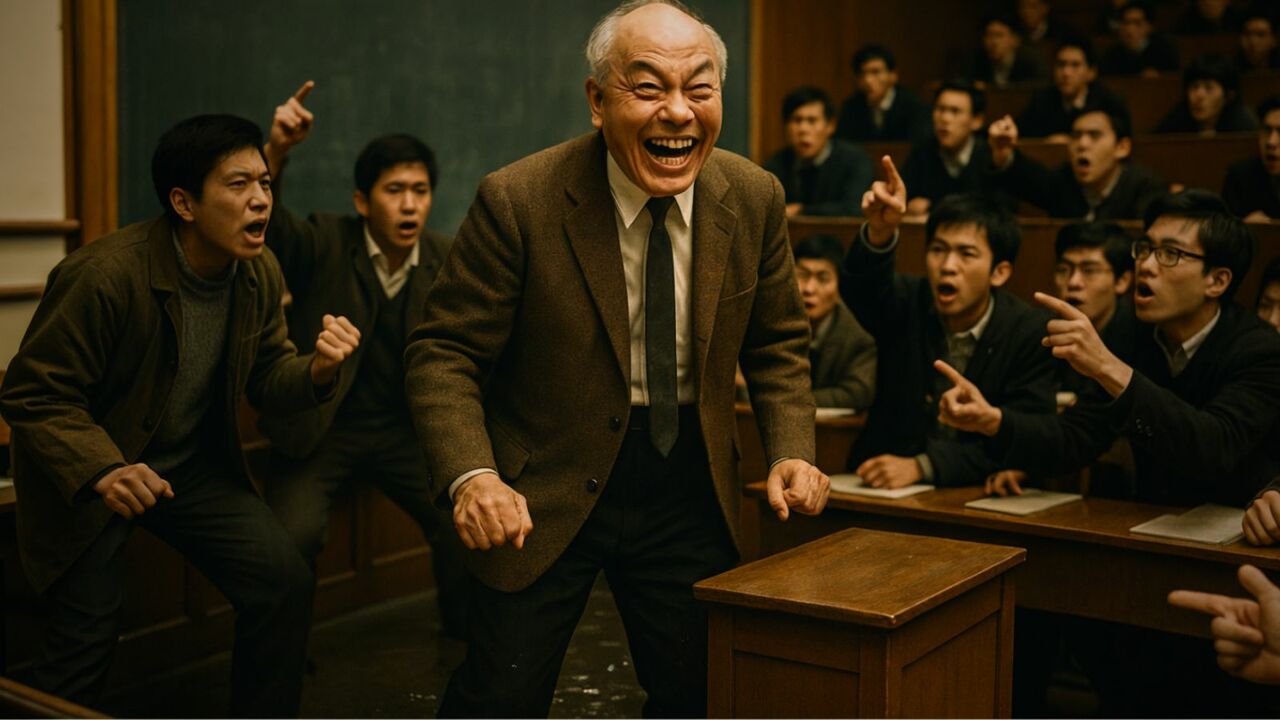

1975年7月30日に、処分決定のためのいわゆる逃亡教養部教授会が、大学から車で 30~40分ぐらい離れたホテルにおいて、午前6時に結集して開かれた。このように早朝6時という異常に早い時間帯から教授会が開かれることはめったになかった。そして、このような処分決定のための教授会には、典型的に次の二つの特徴があった。

まず、学生が大学構内からいなくなった夏休みなどの長期休業のときに行われる。これは、学生が処分に対してすぐに結集して、抗議行動などをとることができないからである。次に、なるべく大学の構外で、秘密裏に教授会を開催する。学生がこのことを感づいて、教授会に抗議などで乱入しないようにするためである。

こういう場合は、とりあえず教授会の構成員に大学構内での集合場所だけを伝え、その後、大学から離れた場所にバスなどで移動したりする。

ちなみに、1972年の学費闘争における約1500名に及ぶ大量留年のときの教養部教授会も、学生に秘密裏に行われた。このときは、教官側は、教養部からチャーターしておいたバスに乗り、農学部に移動して、処分のための教授会が開かれた。

しかも、約1500名もの大量留年の審議をするのに、要した審議時間はわずか15分であった。 ここで、高橋富雄教養部長は、処分に関して教授会を満場一致で乗り切ろうと画策する。しかし、反対派から採決することを要求された。

これにより、やむを得ず採決を行うが、「賛成78票―反対25票(白票を含む)」であった。確かに相対的には賛成票が上回った。しかし、教養部の教官数は、149人なので、賛成票は教授会構成員の50%強であった。しかも、高橋体制で、閉塞感と無気力を強いられていた、約50名の教官が教授会に参加していなかった。これは、とても注目に値することであった。

この教養部教授会の決定を受けて、8月4日に、処分決定通知が被処分者の家庭に郵送された。その中で、「異議申立書」を「念のために、文書によって郵送で提出せよ」という指示が被処分者になされた。

【イチオシ記事】朝起きると、背中の激痛と大量の汗。循環器科、消化器内科で検査を受けても病名が確定しない... 一体この病気とは...