【前回記事を読む】「私は差別なんかされていない。男性の方が給与が高いのは当たり前…」被差別者がそう感じるなら、差別じゃない。本当に?

序章 差別の定義

ある差別的行為によって、誰か(少数かどうかは無関係)が不利益を被る可能性が客観的に見てあるならば、その差別的行為は、差別と判断すればよい。そうしない限り差別の発生を防ぐことはできない。

それだけではない。被差別者が差別者との関係で弱者であり、差別者への恐怖や差別者による洗脳等で差別されていることを主張できない場合でも、差別の有無を判断できるようになる。そこで、差別の定義を次のように修正する。

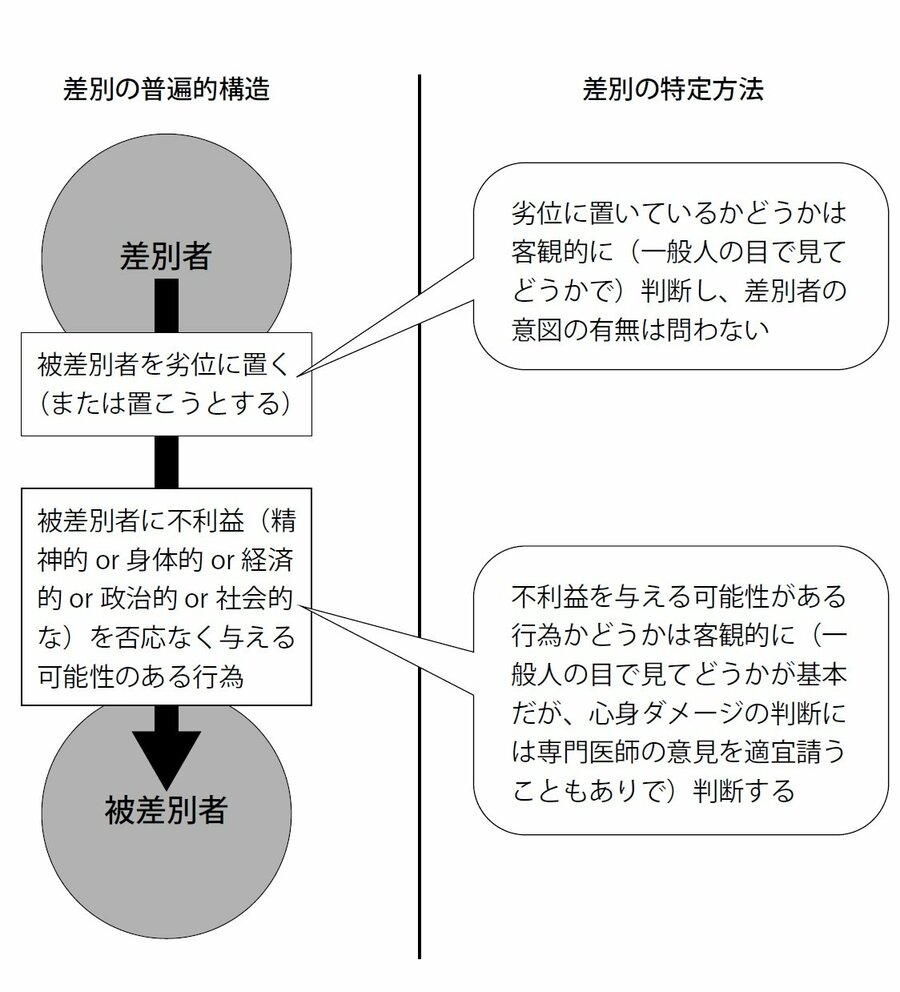

《差別の定義》差別とは、差別者が、対象となる人や人々(=被差別者)を劣位に置きあるいは置こうとすることで[注1]、被差別者に、精神的、身体的、経済的、政治的又は社会的な不利益を否応なく与える可能性のある行為[注2]。――なお、虐待もこの差別の定義に含まれることに留意。

繰り返しになるが、この定義で重要なのは、差別かどうかは、差別者や被差別者の主観は捨象して、客観的に判断するということ。そうすることで、ある状況が差別か否かは差別の発生前に判断でき、当該差別の抑止・防止に繋げることができる。

また、差別が発生しているにもかかわらず、被差別者が差別者との関係で弱者であり、差別者への恐怖や差別者による洗脳等で差別されていることを主張できない場合でも、差別の有無を判断できる。差別の定義が示しているのは、差別者と被差別者間に普遍的構造があるということ。具体的なケースをこの普遍的構造に当てはめることで、差別の特定を的確に行うことができる(図1)。

写真を拡大 図1:差別の普遍的構造と特定方法