【前回記事を読む】「すべて国民は、法の下に平等であって…差別されない」と憲法は規定している。だが、この〈差別〉が何を意味するかは、実は…

序章 差別の定義

差別的意図に基づくものとして、

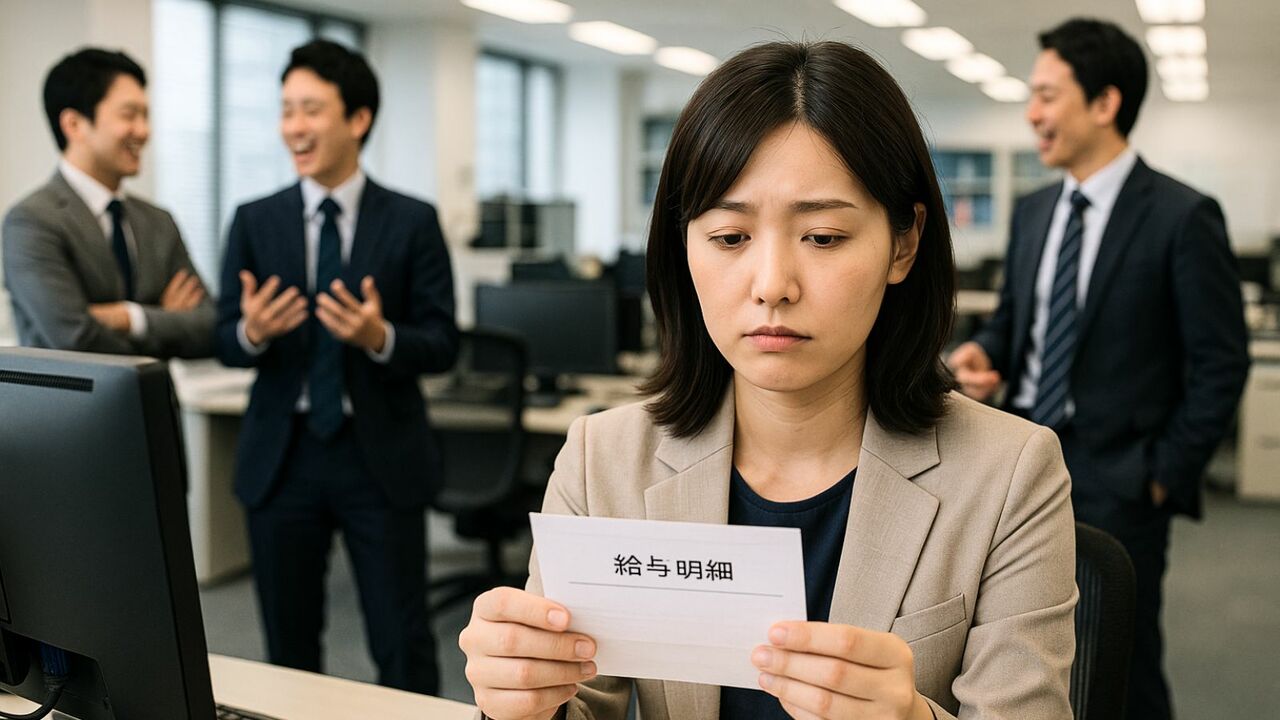

直接差別(差別対象の属性を直接の理由として、被差別者に不利益を与える行為:例えば、女性への蔑視感情を満足させるため女性の大学受験資格を否定)、

間接差別(差別対象の属性そのものではない区別の基準を使って、被差別者に不利益を与える行為:例えば、男性を優遇する目的で、身長を要件として採用者を決める)、

差別助長(他者が差別感情を持つことを助長する行為:例えば、大臣や知事が記者会見で外国人への差別感情をあおる発言をする)、

合理的配慮の欠如(普遍的に保障されるべき権利・利益を享受するために必要な配慮を怠る:例えば、特段の支障もないのに、障害者に配慮したくないという感情に基づきバリアフリー設備設置を怠る)。

差別意図に基づかない差別的行為として、差別表出行為(差別意図がなくても、乱暴な言葉や配慮の欠如に差別感情・評価が表出)と、当人が差別的だと認識せず、当人の中で正当化された差別的行為(例えば、特定の類型に属する者を貶めることを正義や善の一種と認識)。

木村の提示する差別的行為の分類は網羅的でわかりやすい。ただ、前頁の差別の定義は、差別されない権利の観点では、差別に該当しないものまで含んでしまうという意味で、使い易くはない。

どういうことかと言うと、差別されない権利が問題になるのは、行為の受け手が少なくとも不利益を被る可能性がある場合だが、「蔑視感情や嫌悪・侮蔑などの否定的評価」だけでも差別になるとすると、例えば蔑視感情だけを持つことが(それに基づく行為がなく、不利益を被る人がいなくても)差別に該当することになってしまうから。

また、木村の定義だと、差別的意図のない場合、差別に該当するのかが明確ではない。さらに、差別は「人間の類型に向けられる」とされているが、例えば、誰かが無性に気に食わなくてその人に対してだけ侮蔑的扱いをする、といったケースは、人間の類型に向けられた差別ではないが、このようなケースも差別に含めるべきだろう。

そうしないと、差別による不利益を被っているにもかかわらず、被差別者が放置されてしまうことになりかねない。

そこで、差別されない権利の観点で、差別の本質を過不足なくまとめることを志向し、次のように差別を暫定的に定義してみる。

《差別の定義:暫定案》

差別とは、差別者が、対象となる人や人々(=被差別者)を劣位に置きあるいは置こうとすることで[注1]、被差別者に、精神的、身体的、経済的、政治的又は社会的な不利益[注2]を否応なく与える行為。

[注1]劣位に置いているかどうかは客観的に判断し、差別者の意図の有無は問わない

[注2]被害、痛み等で本人の主張による