はじめに

世界で拡大する分断・対立、そこで繰り返される差別・虐待を見るにつけ、多かれ少なかれ人間誰しもが持っている差別・虐待性向を、人類がうまくコントロールできないと、温暖化や環境問題への対処など夢物語、人間社会の崩壊も十分にあり得ると思えてくる。

このような現状理解に基づけば、人類が持続可能な社会を営んでいくには、差別されない権利、特に貧困や死に繋がる差別・虐待をされない権利を、当面の間(現状のような対立と分断の世界が続く間は)、諸々の人権の中の核心として明確に位置づけ、差別・虐待を抑制すると共に、人々の意識を教育と法制度の両輪で変えていこうとする試みが有効な可能性がある。

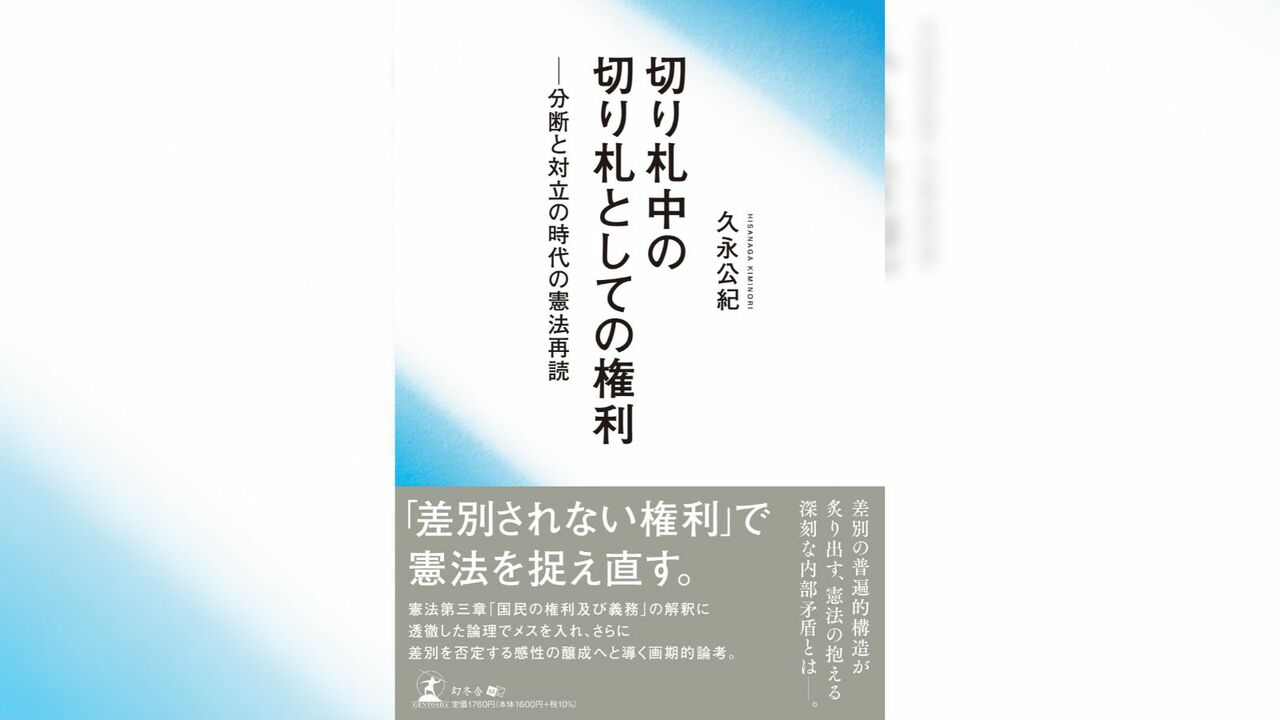

そこで本書では、次の二つの課題に取り組む。一つは、差別されない権利の観点で、日本国の最高法規とされる憲法を捉え直してみること。もう一つは、差別・虐待を否定する感性の確立あるいは涵養を試みること。

二番目の課題を設定したのは次の理由による。差別されない権利を、憲法の根本規範に位置づけ、憲法を捉え直し、差別・虐待の抑制を図ることが、人々の価値観に変化をもたらすにしても、それだけでドラスティックに人々の感性あるいは世界への構えを変えることまでは期待できないから。本書の構成は以下の通り。

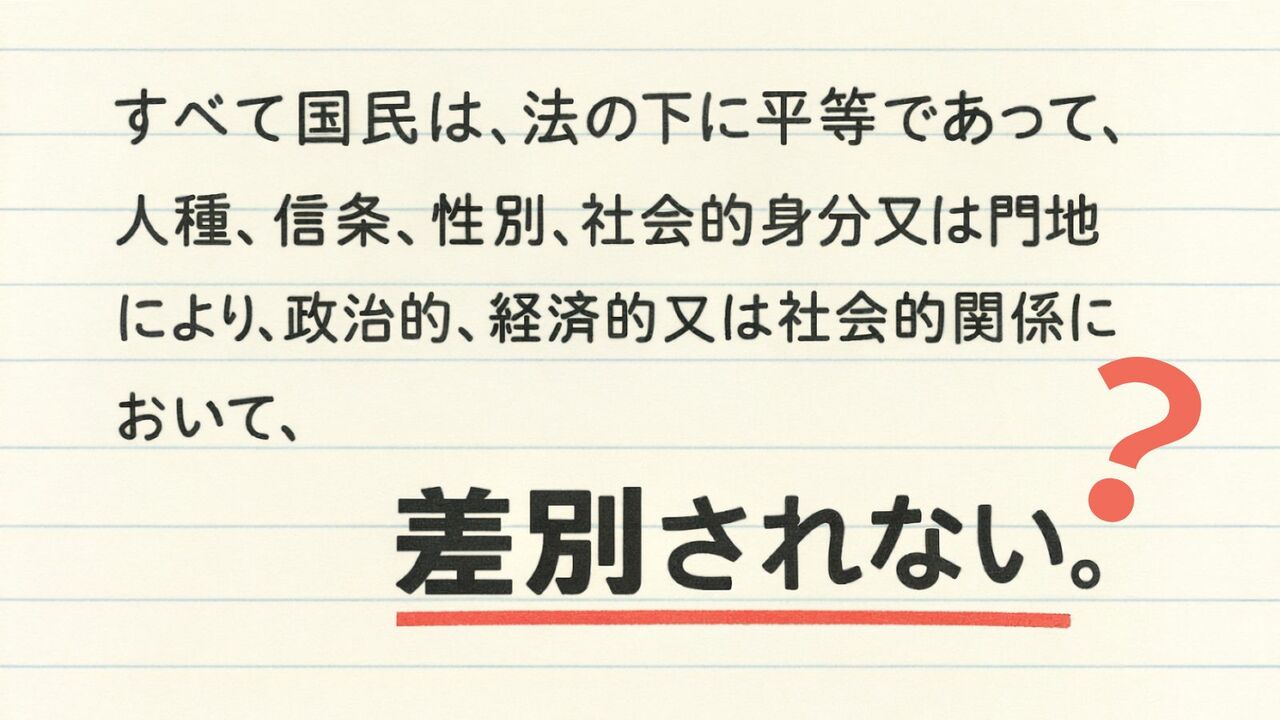

序章では、差別・虐待の定義を、差別されない権利の観点で、本質を押さえ、かつ、差別の有無が明確に判別できる形で行う。

第1章では、まず憲法で保障する諸々の権利を概観し、これまでどういった原理がその中核にあると考えられてきたかを見る。次に、その原理が具体化した諸々の権利の中にあって、公共の福祉の観点で制限を課されることのない、「切り札としての権利」の概念を紹介する。

その上で、本書執筆に当たっての筆者の問題意識(世界の状況に対する懸念)を明確に述べ、その問題解決には、法の根本規範として、切り札としての権利の核心である〈個人の人格の根源的な平等性〉を体現する特別な権利、すなわち「切り札中の切り札の権利」である《差別されない権利》を据えることが有効ではないかという仮説を立てる。

第2章では、差別されない権利の観点で、憲法が保障する諸権利を捉え直してみる。その結果、憲法の中核原理を体現した規範である差別されない権利と矛盾する規定を、憲法自体が内部に抱えていること、それらの規定は無効であり今後見直しが必要なことを明らかにする。