彼は今から約千三百年前に、日本に暮らす民が一つの家族のように平和に暮らす日々を夢想していた。それは夢であり誰もが実現できるとは思っていなかった。そのため周りに話をしても現実には無理ということで相手にされなかったと思われる。

規模が百人程度の会社でも一つにまとめることは難しい。彼の考えのスケールの大きさを、もし自分が、という観点から想像してみて欲しい。当時は日本の正確な地理的、社会的なデータが充分にない時代。そういう中で、一つの国としてまとまるためには、どのようなことを考え、何をどのように準備すれば良いのか。凡人が考えるのは「力」であるが、なるべく使いたくない。

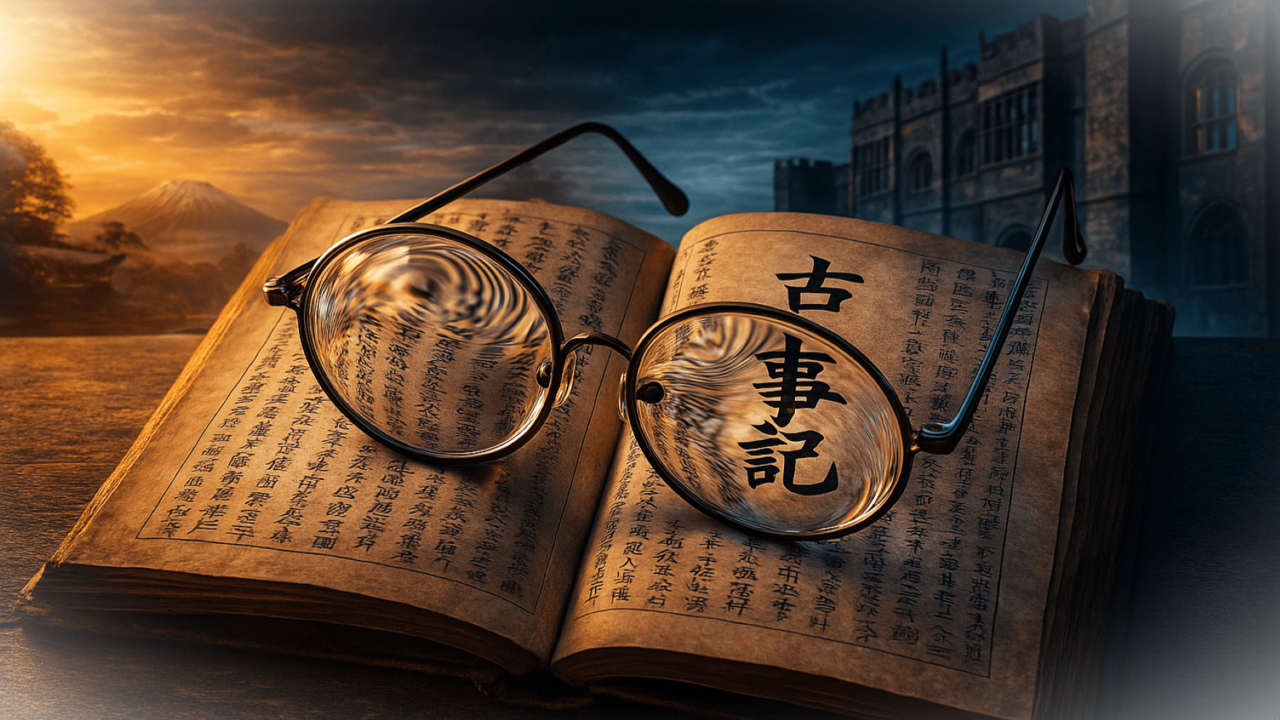

そのような超難問課題をほとんど一人で考え、格闘したのが天武である。企画・立案、そして内容も含めてほぼ全編を天武がその知的能力をフル動員して創作したのが『古事記』である。章を改めて、『古事記』の中に込められた壮大なメッセージを紹介する。

第二章 『古事記』神話を読み解く――その一

学問研究に於て、思い込みや先入観は害悪となる。ベーコンが強く戒めたイドラである。人は真実を見ようとするが、時にイドラを見てしまうことがある。学会での多数説がイドラになることもある。ベーコンが言うところの劇場のイドラである。

権威者が言ったから正しいと決まった訳ではないのだが、錯覚が発生することがある。下手をすると、誤解が増幅することもある。特に日本のような「肩書忖度社会」では、イドラが発生しやすいと思っている。

なぜ、そのようなことを書くのか。『古事記』について、学会誌や論文、多くの単行本が世に出ているが、アプローチがどれもよく似ているからである。『日本書紀』と比較するか、時には考古学的な知識を踏まえながら史実なのかどうなのかというアプローチの仕方をとる。

企画立案者である天武の志を読み取るということが極めて重要なのにその視点が全くない。単なる神話と歴代天皇の話だと思い込んでしまい、何も見えなくなってしまっている。立ち位置が間違っていれば、目を凝らし耳を澄ましても何も見えないし聞こえてこない。遠くを見ていれば、足元は見えない。ポジショニングが重要と言われる所以である。

天武が『古事記』に託した陰陽の原理と「シラス・ウシハク」の原理を理解してこそ、古事記神話を読み解くことができる。そうでなければ、憶測を交えて字面だけを追い掛けることになる。どのように読み取るべきなのかということを、左記で示すことにする。

👉『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】二階へ上がるとすぐに男女の喘ぎ声が聞こえてきた。「このフロアが性交室となっています。」目のやり場に困りながら、男の後について歩くと…

【注目記事】8年前、娘が自死した。私の再婚相手が原因だった。娘の心は壊れていって、最終的にマンションの踊り場から飛び降りた。