古代の人は、霊魂が身体を抜け出して夢に現れると考えていた。つまり、夢に人が現れるのは、「その人が自分のことを思っているから」か、あるいは「自分がその人を思っているから」かのどちらかなのである。二首のうち前者は「その人が自分のことを思っているから」であり、後者は「自分がその人を思っているから」ということになる。

いずれの歌も、現実の世界では逢うことができないという辛さが感じられる。私もよく夢を見るほうで、以前は夢日記などもつけたことがあるが、夢に出てくる女人はもちろん、細君以外にはいない。

六歌仙に撰ばれた文屋康秀とは特に親しかったらしく、国司として三河国に下ることになった康秀から「私と田舎見物に行きませんか」と戯れの歌を贈られて、

わびぬれば身を浮き草の根をたえて誘う水あらばいなむとぞ思ふ

(詫び暮らしをしていたので、我が身を憂しと思っていたところです。浮草の根が切れて水に流れ去るように、私も誘ってくれる人があるなら、一緒に都を出て行こうと思います)

と返歌している。あの小町からこんなことを言われて、一種の戯れと分かってはいるものの、康秀はさぞかし有頂天になったのではないだろうか。

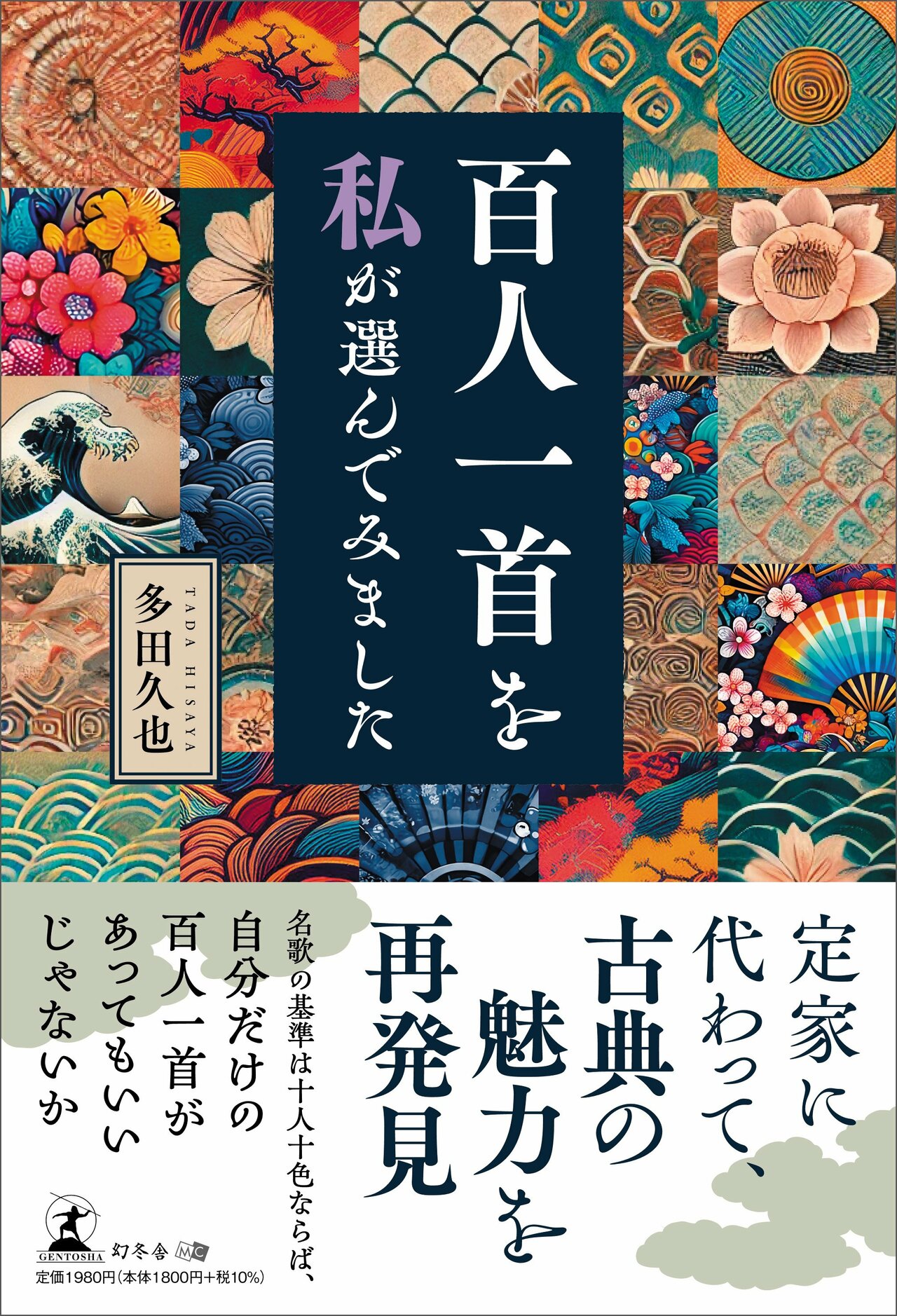

小倉百人一首

花の色はうつりにけりないたづらにわが身よにふるながめせしまに

(桜の花の色もすっかり色あせてしまった。春の長雨をぼんやり眺めているうちに。私も年を重ねてきた。物思いをしている間に)

【イチオシ記事】「大声を張り上げたって誰も来ない」両手を捕まれ、無理やり触らせられ…。ことが終わると、涙を流しながら夢中で手を洗い続けた