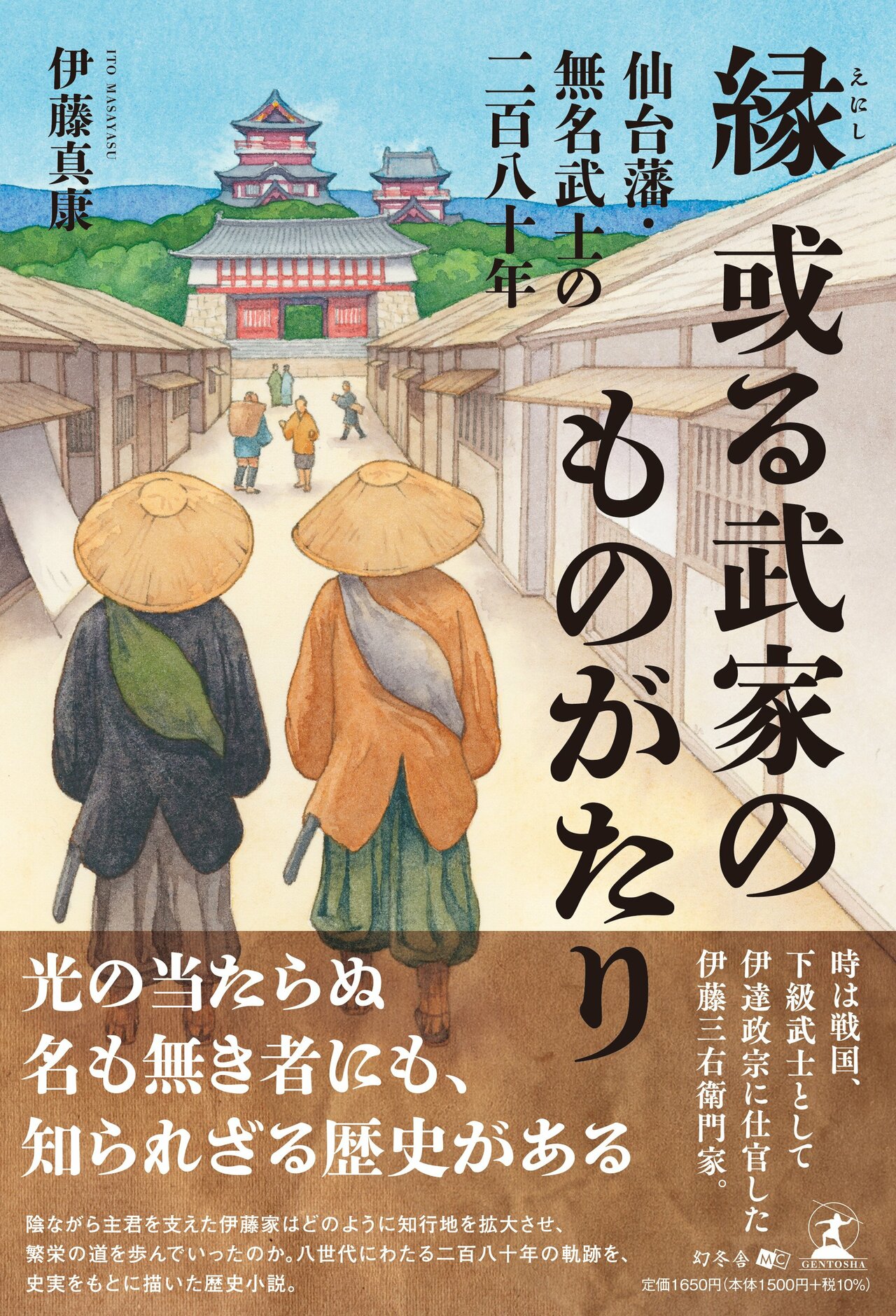

【前回の記事を読む】燃え落ちる大坂城を背に、阿古姫と幼子たちは仙台へ。彼女を訪ねてきた意外な人物とは――?

第一章 忠と義と誉と

文禄五年(一五九六)~正保二年(一六四五)

阿古姫

政宗は、最後にこんな話もしてくれた。

「阿古……阿古とは実に佳(よ)き名じゃな。実はな、我が領内には、古より『阿古耶姫(あこやひめ)』なる姫の言い伝えがあるのじゃ。そなたとよく似た名じゃろう。

都から参った中納言の娘、それは美しき姫君での。和歌や琴に長けておったそうな。全く阿古を思わせる。阿古は今様(いまよう)の『阿古耶姫』かもしれぬのぉ……実に不思議、実に面白きこととは思わぬか。ははは!」

「左様でございますか……いや、かような姫君になぞらえて下さるとは、勿体のうございまする」

「それがの、阿古耶姫の琴の音色に惹かれて、名取太郎左衛門なる若い男が現れた。二人は恋仲に……うむ、この続きはまたいずれ、聞かせて進ぜよう。

ただ、佳き名とは申せ、諱(いみな)を呼ぶのは憚りがある。そうじゃな……これからは禁裏(きんり)の女官風に『中将』と儂は呼ばせてもらおう。儂は太閤の治世で『大崎少将』を名乗っていたが、少将の一つ上の中将じゃ。儂に和歌や物語を教える師となれば、一つ上がちょうど良かろう。ははは……どうじゃ?」

「ははっ! 何と勿体なきお計らい。有難き仕合せにございまする」

政宗の頼みごとに申し出、そして昔語りは、阿古にとって想像だにしない、全く意表を突いたものであった。これが初めて目通りした、しかも敵方の武将の身内にする話であろうか。

それに、阿古耶姫……もはや年増の自分は「美しき姫君」でも何でもないが、古に、都から故あってここ陸奥に下ってきた、自分とよく似た名の女子がいた。何たる偶然であろうか。何とも言えぬ、実に不思議な気分にとらわれた。

かくして「中将」と呼ばれるようになった阿古が、仙台城で暮らし始めてから、しばしの時が流れた。