差米とは、米質を検品するため竹の切り口を斜めにした「刺し」と称する竹筒を米俵に差入れて取り出し、検品することである。この取り出し分を升屋が得た。この差米を積出港の石巻など、そして中継地の銚子、さらに江戸と三ヶ所で行った。

これは俵数が多いほど升屋の利益が大きくなるが、仙台藩には利益をもたらすものではなかった。

武士は、そろばん勘定に弱いので升屋にいいように取り行われた。

当時升屋の番頭は、江戸時代の経済学者として知られる山片蟠桃だった。しかし仙台人には、何が経済学者かとの批判がある。

仙台藩の石高は、表高が六十二万石、それに新田開発による蔵入石が三十万石から四十万石といわれていた。

しかし、家臣の数が多いため知行高が本禄高を若干上回っており、それに扶持米、役料、城中の御膳米、江戸藩邸穀等の固定費があったので、新田からの蔵入米、上納金、運上金等を充当しても常に歳入不足であった。

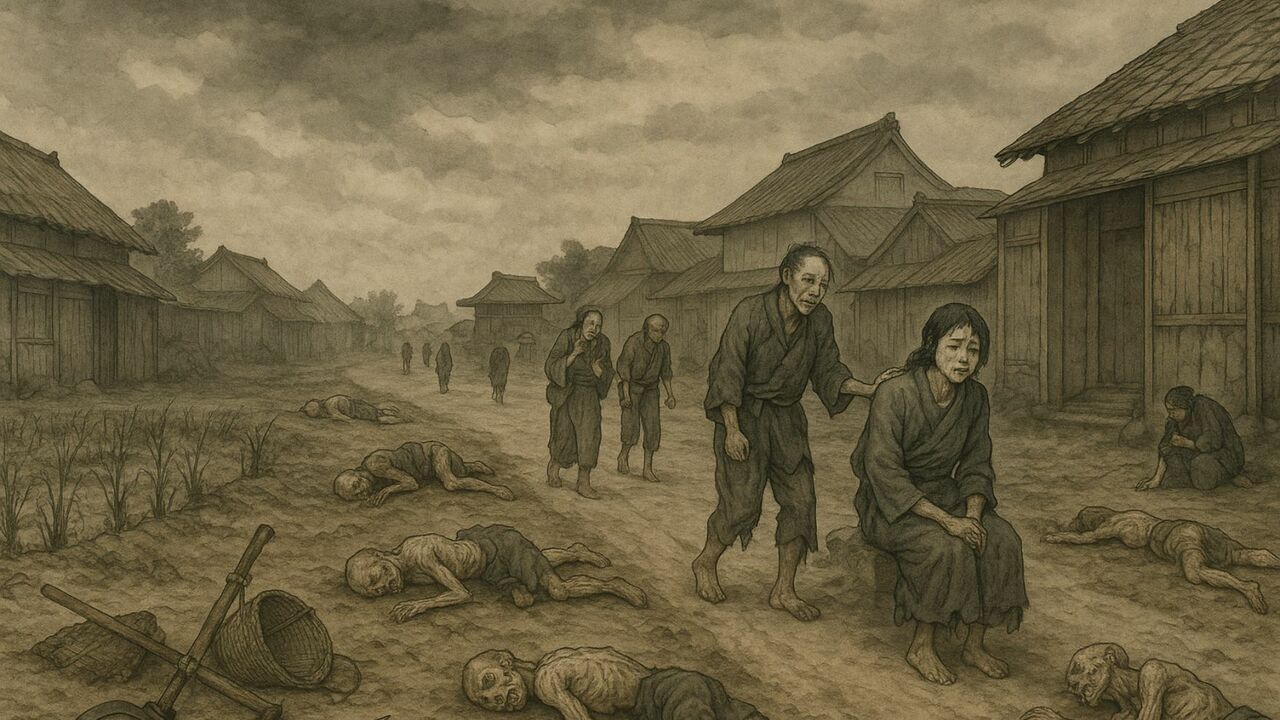

それに幕府への手伝普請、参勤交代費用、蝦夷地警備費、それに度重なる冷害による米の減収から、歳出を補填するため富商から借金を仰ぐことになった。

そして借金返済に充当するため新田からの収納相当をもって買米制度を継続しなければならなかった。しかし、買米制度が江戸の米価に左右されるので歳入が慢性的に不安定になっていたのである。

江戸時代後期には、幕藩体制が揺らぎ、幕府の政策が行き詰まっていた。

時代は、それまでの米価中心経済から商業中心経済、つまり重農主義から重商主義へ変化しつつあった。幕府はこの変化への対応を徹底しなかった。

幕府は、天保の改革に着手したものの失敗に終わった。

薩摩藩では調所広郷を中心とした藩債の整理、砂糖その他の特産物の増産、琉球との貿易等による藩政改革を断行した。

【イチオシ記事】その夜、彼女の中に入ったあとに僕は名前を呼んだ。小さな声で「嬉しい」と少し涙ぐんでいるようにも見えた...

【注目記事】右足を切断するしか、命をつなぐ方法はない。「代われるものなら母さんの足をあげたい」息子は、右足の切断を自ら決意した。