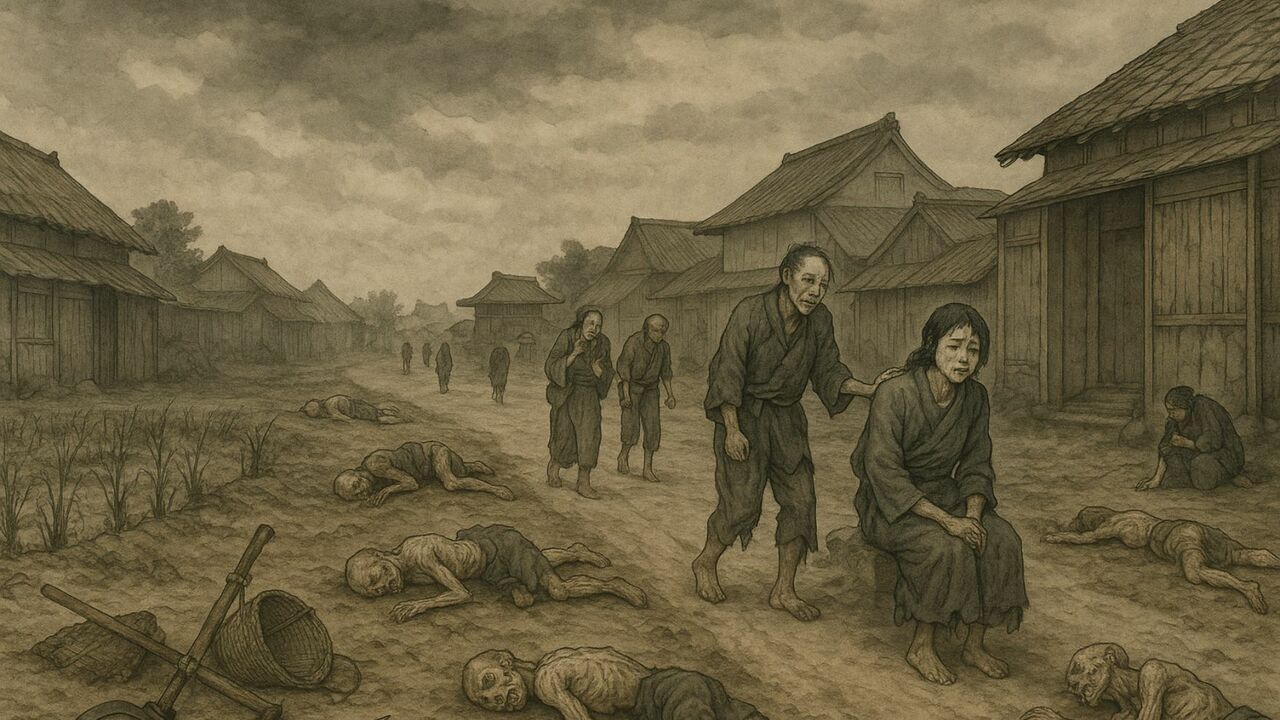

【前回の記事を読む】飢饉により備蓄米すらもなくなった領民は春、夏は野菜、山菜そして草の根まで食い尽くした。秋になると更に悲惨になり――

第一章 仙台藩の内情

一 飢饉

天保七年七月十日、石巻では、貧民が富豪を襲い打ち壊す騒動が起きた。そして他の町場にも波及し騒動が十日も収まらなかった。これに伴い餓死者が相次いだ。死体が路傍に放棄され、大鳥が食い荒らしていた。

臭気が鼻につく状態なのに人々は慣れてしまい、若い女子まで平気でそばを通り抜けていたと噂になった。また車に死体を何体も積んできて、大穴に放り込んでいたなどと語られている。

藩当局は、蔵米の払い下げ、他領米の買い入れを行うなどで米価高騰の抑止を図り、また城下に居住する士分の者に采地への帰住を促したが、その程度の弥縫策では効果がなかった。

稲作の改良や冷害に対する強力な取り組みが必要であったが、藩当局は、その対策を取れなかった。

他藩では、米作ばかりでなく、木綿、菜種油、蝋燭、紅花、藍、煙草などの換金作物を生産する政策をとり、米作主体農業からの転回を図った例が見られるが、仙台藩には、それが徹底されなかった。その原因がどこにあったか。貧困による気力の萎えか、自然災害という諦めか立ち向かう術を見失ったのか、根本的な対策を取らなかった。

そのためもあって藩政の近代化への転回が遅れた。

なお、天保四年頃から全国的に百姓一揆、都市騒擾、村方騒動が続発するようになり、天保八年二月十九日、大坂で大塩平八郎の乱が起きている。

二 財政

仙台藩では、藩祖政宗公以来、買米制度が取られていた。

これは春に、藩が無利息で農民に金を貸し、秋の収穫時に貸金を回収する手段として時価で米を収納、これを江戸に回送・販売し収益金を藩蔵に納める政策である。

当初は歓迎された制度であったが、宝暦五年(一七五五)の凶荒により藩財政が逼迫したことから同七年に前金制度を廃止し、現金買いを採用した。

その後、五代藩主吉村の享保一七年(一七三二)、西日本のウンカによる凶作に伴い、江戸での米価が高騰し、五十万両の利潤を得たが、その後、不作、財政の窮乏、役人の不正等があり、農民の生活を圧迫したので、買米制度が破綻した。

藩は、調達を大坂の商人升屋に求めるとともに寛政一一年(一七九九)蔵元として米の販売等を委ね、升屋に差米の権利を認めた。