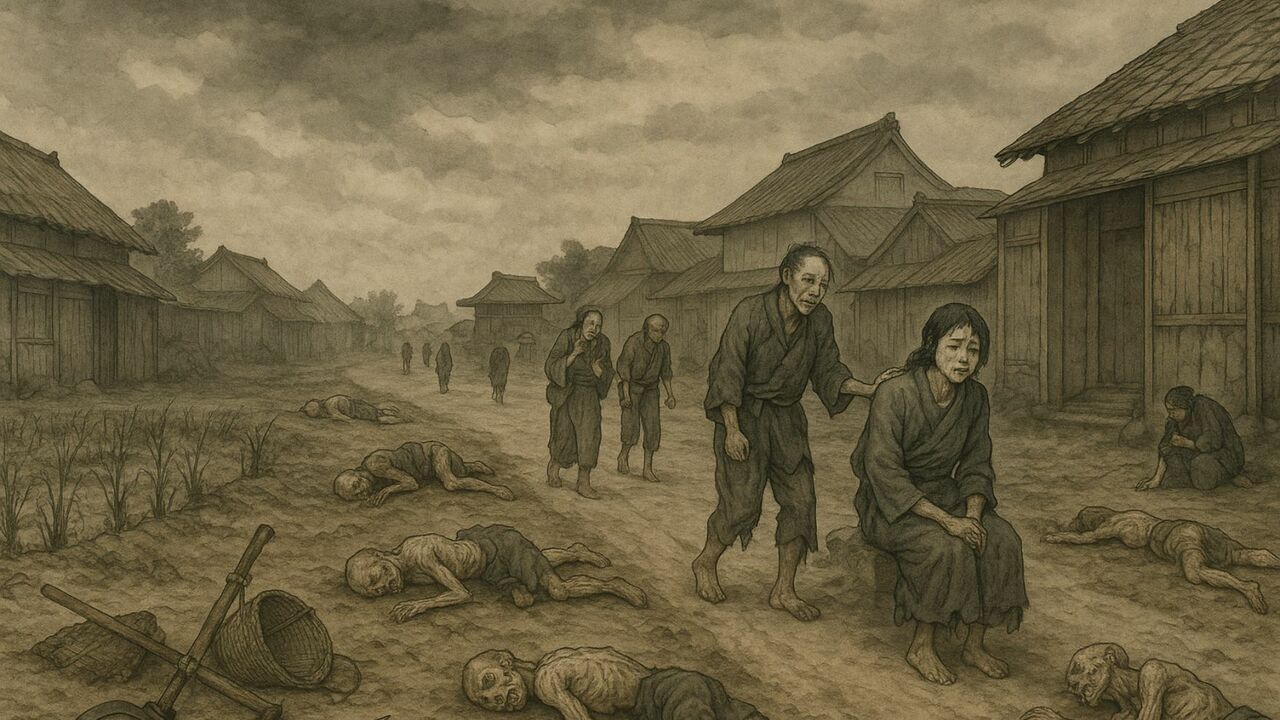

【前回の記事を読む】天保7年7月10日、石巻で貧民が富豪を襲い打ち壊す騒動が勃発。これに伴い餓死者が相次ぎ死体が路傍に放棄され…

第一章 仙台藩の内情

二 財政

長州藩は、村田清風らによる財政緊縮や重商主義的政策を取るなどの藩政改革が行われた。東北でも米沢藩は殖産興業政策を推進し成功している。

仙台藩には、こうした大胆な財政改革の動きは見られなかった。

五代藩主吉村の「仙台藩享保の改革」で紅花、煙草等の生産を奨励、絹織物、和紙などの特産品の育成に当たった。

また、但木土佐が執政に就任するや殖産興業に着手したものの具体的に見るべきものが少なく、藩内消費にとどまる程度の生産高であったので富国強兵までには至らなかった。

また、第十二代藩主斉邦は、文政一〇年(一八二七)十二月に襲封したが、同一二年に幕府より関東の河川の改修を命じられ巨費を投じた。この幕府の国役として普請などを命ずる一方で、仙台藩などに凶作のためなどとしてお助け金を貸与している。矛盾がある。

仙台藩は、天保四年の凶作のため財政が一層窮乏するに至ったので、藩主自らの膳を減らし粥を食して倹約に努め、天保五年(一八三四)正月、以後五年間、十万石の格式をもって諸事簡略にすべきと命じた。その時藩債が、既に七十万両に達していた。

当然、藩士の生活も緊縮しなければならなかった。役人の役料等が減額、扶持米も人数割による支給になったので飯米も事欠く状態に陥った。一方、米価ばかりか諸物価も高騰し、粥おろか雑穀を食することさえ困難な生活であった。

天保七年から同八年にかけて餓死者が十五万人も生じたといわれている。

藩政の立て直しが困難であったところに、藩主斉邦が、天保一二年(一八四一)七月二十四日、二十五歳で夭折した。

同年九月七日、十一代藩主斉義の第二子の慶邦が、十七歳で第十三代藩主を襲封した。 連年の凶作、天保一三年五月の上野寛永寺の修理等の負担、蝦夷地警備費、軍備費の出費等が財政立て直しを困難にしていた。

このように連年の凶作による歳入不足、また藩主に幼君が続き強力な指導力を発揮できなかったこと、論の統一意見が形成されなかったことなどから、財政の立て直しができないまま戊辰戦争に突入した。