はじめに

駆け出しの新米小児科医3人が結核療養所に赴任し、小児専門病院に転換するというプロジェクトに参画した。多くの慢性急性患者の治療に苦心する傍ら、看護師、事務職員、支援学校教師たちと協力し合い、「医療と教育」にともに取り組むという独特の雰囲気を持つ小児病院「こどもの城」が出来上がった。

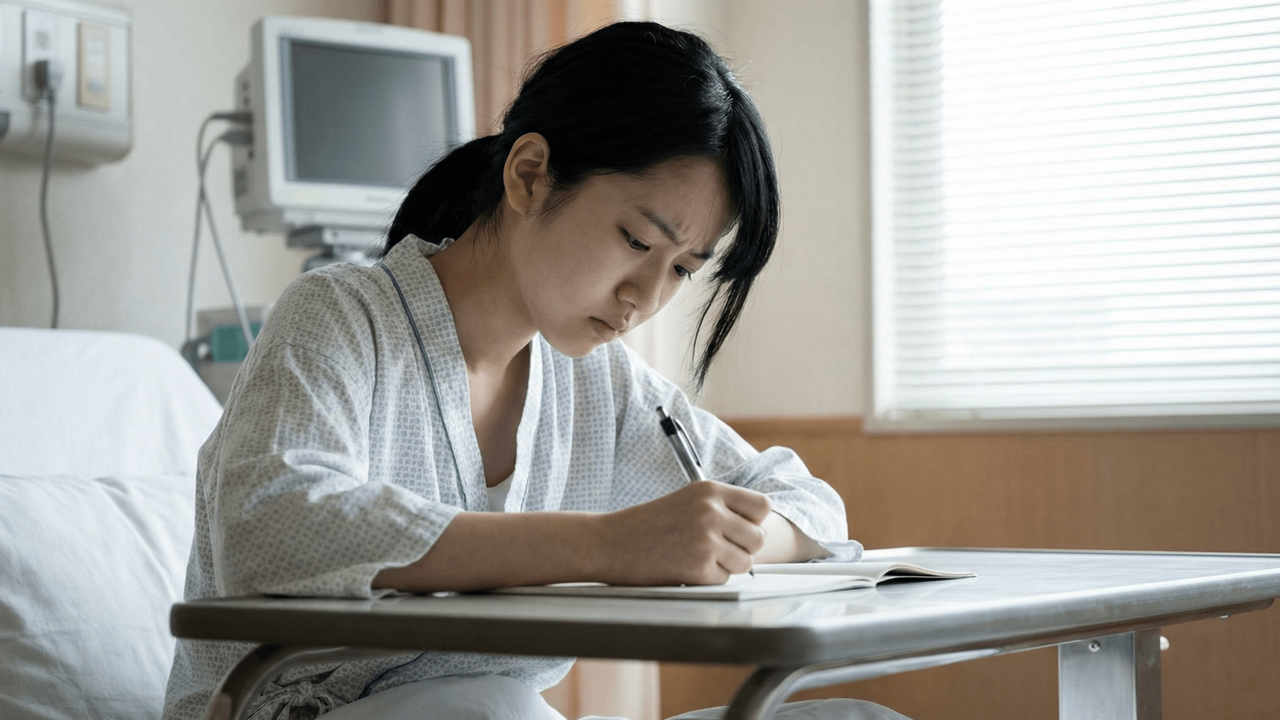

その後50年の診療の中で、病気を持つ子どもたちが、与えられたなけなしのたった一つの命を、必死に生きるさまをつぶさに見てきた。出会った子どもたちとその保護者たちの苦しみ、それでもそれに立ち向かい、乗り越え、成長し笑顔になる姿を、記憶の袋からあふれるほどに見てきた。そんな子どもらの生きざまを書き残したい。

この随筆は平成9年3月(1997年)から約1年間にわたって四国新聞に連載し、前任の執筆者「小笠原先生ごくろうさま」から始まる、日曜コラム「輝け いのち」を中心に、その後に書き連ねたいくつかの散文を載せた。

その内容も主に昭和47年~平成9年(1972~1997年)ごろのことで、既に30~50年が経っており、現代とでは、時代も、世の中の風潮も変わり、またさまざまな呼称も、例えば看護婦→看護師、婦長さん→師長さんなどがあるが、当時の古いままにさせていただいている。その響きが当時の心情をそのまま伝えられるのではとの願いからである。

当時起きた事件や事象で分かりにくいものには、文章のあとに注釈をつけた。またこの随筆は、ほとんど一つ一つが独立しているので、通して読むか、あるいは目についた小題を拾って読むなど、気ままにお読みいただければ幸いである。 著者

一 小児科医として歩き出す 病気の子どもの世界へ

小児科医としての出発 ―心打つ子どもの目―

子どものかわいさは、くるくると輝く目と、跳ねるような動きにある。その無邪気さと、あどけなさ、とどまったかと思えば動き出す。のぞき込む、走る、笑い転げる。次々と予測不能の動きが間断なく続く。音楽が鳴ると幾人かは振りを付けて踊り出す。まるで生まれつきの天才のように。

子どもを何十年見続けて全く飽きることがない。中学生になっても私には魅力的だ。本音で話してくれる子どもの目は心を打つ。小児科を選んだ理由は、そんな子どもがとてつもなく魅惑的な存在だったから。