和代に相談された案件というのは、ヤンゴンの現地情報誌が主催する企画で、ミャンマーに進出した日系企業のPRイベントの制作だった。現場に行ったときには、すでに企画の骨格はできていたし、僕は日本でこの手の経験はあったので案件自体に不安はなかった。

ただ、あらゆる前提条件が違う異国での作業は、日本での常識は通用しないし、何をするにも材料は揃わず、頼れる専門業者もいない。そんなことは当然なので、要は不自由さを楽しめるかどうかだと考えていた。

情報誌の事務所は、ダウンタウン地区の入口に位置する大きな交差点に面した一際存在感のあるビルにあった。

僕の担当する企画は、このビルの一階スペースを施工して特設会場を設置し、展示ブースに日本企業を迎える。その上で、雑誌、テレビ、ウェブを同時に仕掛けて織り交ぜるという戦略的な広報のクロスメディア企画だった。出展企業にはミャンマーで憧れの存在である日本の家電メーカーや食品メーカーが名を連ねていた。

実施した広報企画は日本ではやり尽くされた手法だったが、開始直後から注目を集め、記者発表では地元メディアからは誰がこんなことを仕掛けたのだといって裏方である我々が取材されたときは恥ずかしくなるくらいだった。そして、多くの関係者の努力は報われ、日本企業広報企画は成功した。

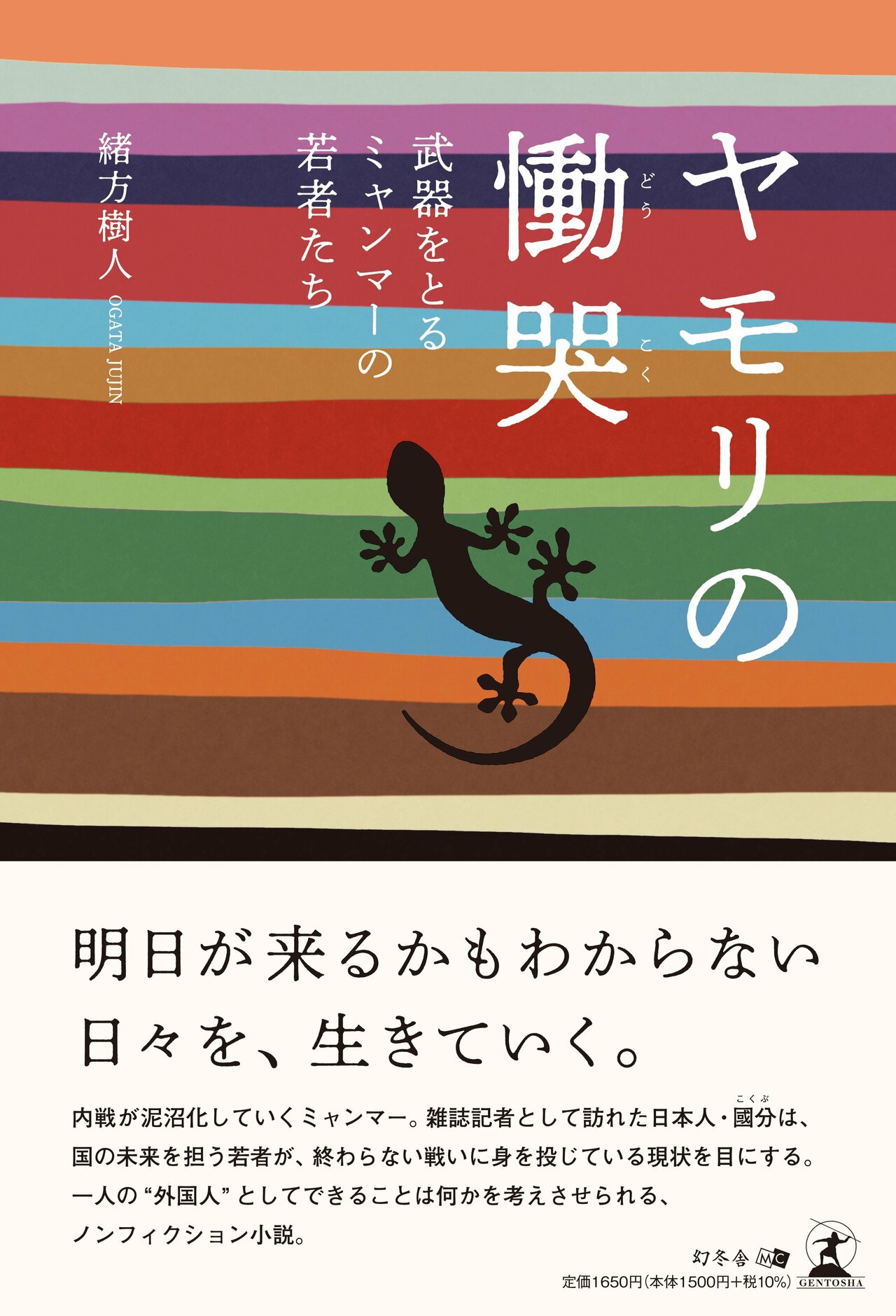

もちろん、成功ばかりではない。ヤンゴンの街では日本よりカラフルな色彩を感じることがある。これはミャンマー人が身にまとう民族服のせいだ。

ロンジーというミャンマー伝統の衣服は、一枚の筒状に縫われた腰巻で、東南アジアや南アジア、中東の一部でも着られているが、ここでは農作業から役所のフォーマルでも着られる。多民族国家のミャンマーでは民族ごとに色やデザインに伝統的な特徴が受け継がれ、それが美しさの幅をさらに広げていた。

ロンジーはミャンマーの日常生活のなかに今も生きる民族文化だった。

僕はミャンマー滞在中、ロンジーをよく着用した。最初は彼らの文化に溶け込みたいと思って始めたことだったが、南国の気候にとても適した服装で、いつしか毎日着るようになっていた。

しかし、慣れというのは恐ろしいもので、運転免許をとってしばらくしたころに事故を起こすように、僕もヤンゴン生活一ヵ月くらいが過ぎたころに事故を起こしてしまった。