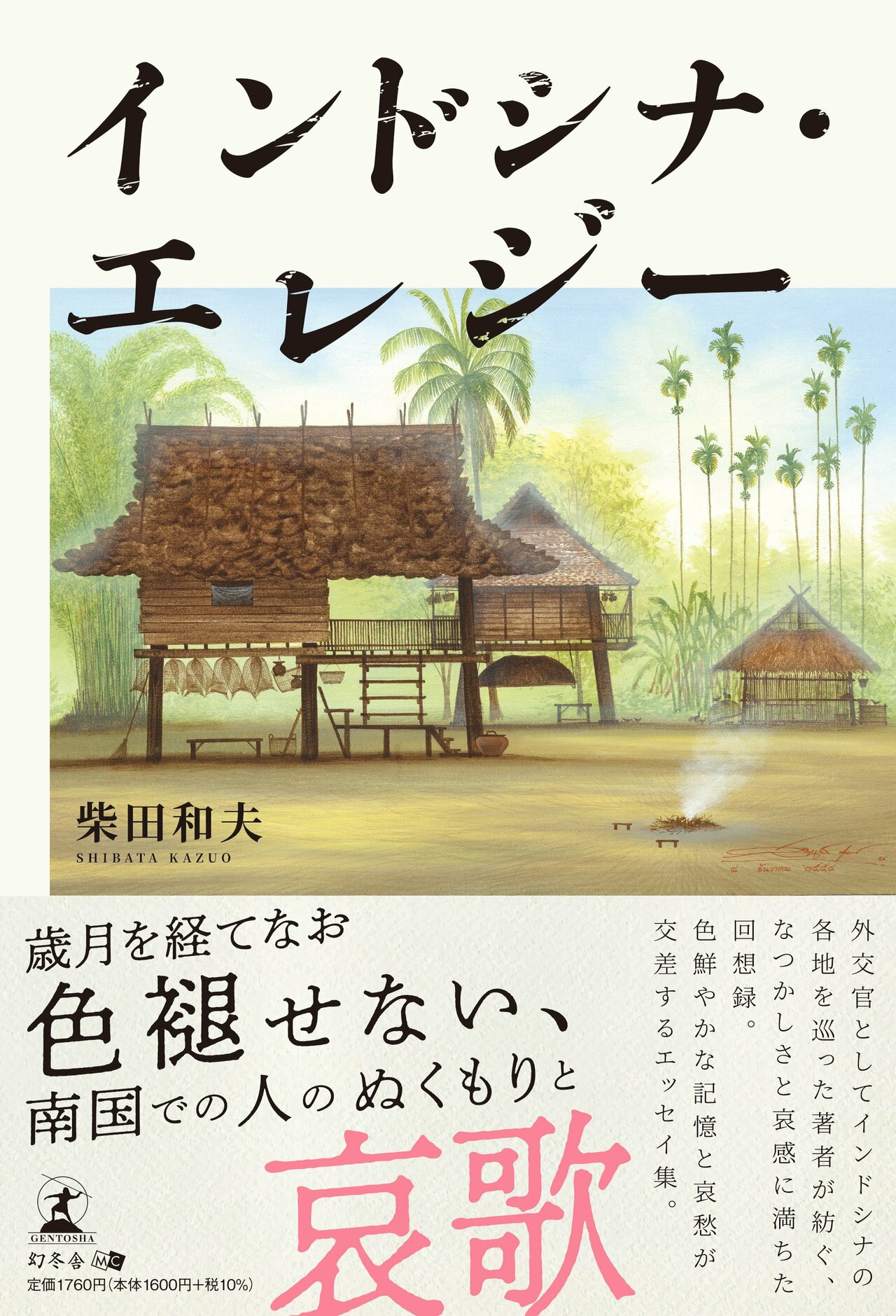

外交官としての仕事を終え、現在は、房総半島の草深い地にて無聊(ぶりょう)をかこっています。そのような私の脳裏に、唐突にもフラッシュバックしてくる南国での諸体験、特に、インドシナにおける体験の数々。それらの体験が、現在の私にとり、いかなる意味合いを有しているのかについても、大変気になるようになりました。

無駄な文章を一切削ぎ落し、簡潔明瞭な文体を通し、自らの生き抜いた時代を鮮やかに切り取った文豪アーネスト・ヘミングウェイ。彼は、その著書『移動祝祭日』のなかで、青春時代を過ごしたパリを再訪した際、「パリはパリだったけれど二度と同じものにはならなかった」と、述懐しています。

ヘミングウェイのパリと同様、私の南国にて過ごした時代は既に過ぎ去り、仮に、その場所を再訪することができたとしても、以前のように同じものにならないことは明々白々です。

その独自の文体が際立ち、鋭利かつ繊細なタッチでさまざまな情景を綴った作家辺見庸(へんみよう)氏は、その著書『ハノイ挽歌(ばんか)』のなかで、一九八〇年代のハノイ市内のトンニャット・ホテル(のちにソフィテル・ホテルと改称)における生活を中心に、当時のハノイの様相を哀歓伴う類(たぐい)まれなる文体で活写しています。

その本のページをめくるたびに、なにか言いようのないメランコリックな気持ちにさせられてしまいます。