ここまで60歳以降第2の人生で何をするか、何をなすべきか、さらにどのような技能が必要かを考えてきた。

まとめると①散逸活動~周辺リソースを取り込み、熱を放出しエントロピー増大行為を加速する。そのことは猛烈に学ぶ・交流する・ディベートする活動である②結果イノベーションが起こりアップグレードされ、その過程で生きがいも感じる。そして自分は次の世界へ行ける~秩序③自分は静的・秩序立てに達しエントロピーを減少させるが、周囲をもっと散逸することでエントロピーを増大させ、全体としてはエントロピー増大に寄与している。

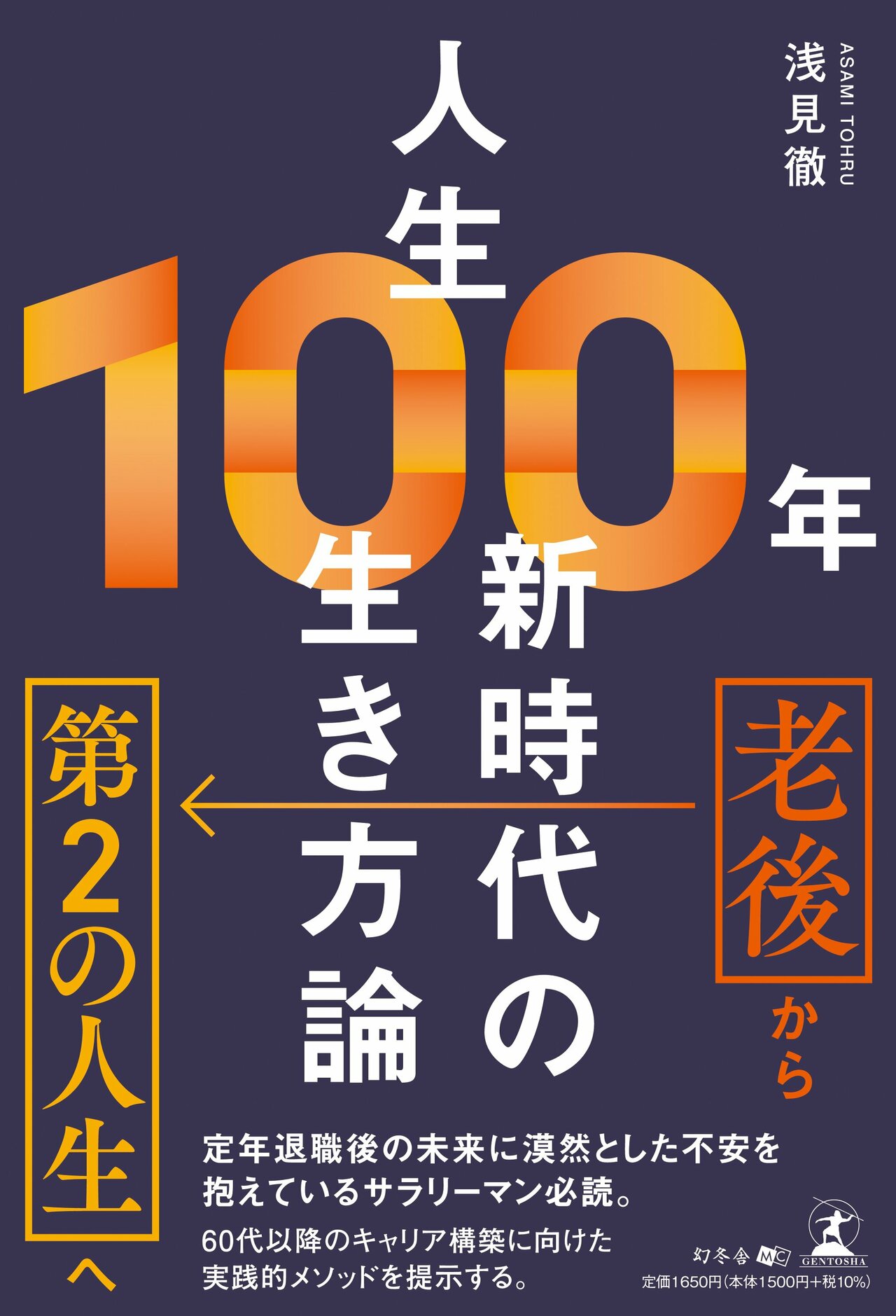

さていよいよ第5番目の人生100年時代の第2の人生の意味、意義について何が言えるか? のイシューである。ここまで人間とは何か? 何をすべきか? どのような技能が必要か? を宇宙物理論の観点から述べてきた。第5番の課題もまずこれらの認識を土台にしてその延長線上に答えがあると思う。

まず人間とは何か? これは20世紀初頭にアインシュタイン氏が発見したE=MC2乗~E=エネルギー=活動、M=質量=人間~からの発想で「人間とは活動する物」となる。

また17世紀に発表されたフェルマーの定理による、自然はことごとく「目的指向的」であり、そこに向かう人間の活動は、18世紀後半に言及された熱力学第2法則エントロピー増大理論の一部「散逸駆動適応」状態になる。ということは人生100年時代の第2の人生の意味・意義は自己の「目標指向的活動をする」こととなる。またこの活動により生きがいを感じるのである。

生物学的見地から見ると、あらゆる動物は種族保存行為の一生である。子孫を産み育て無事複製化に成功すると死んでいく。自分は消えて、後は子孫に委(ゆだ)ねるのである。ダーウィン氏の進化論を見てもエントロピー増大、個体を複製化して個体を増やす、分化することで確認できる。