【前回の記事を読む】「名作」との出会いは読書にとって非常に重要! しかし、それ以上に大切なのものは仲間と共に読書する会だった。

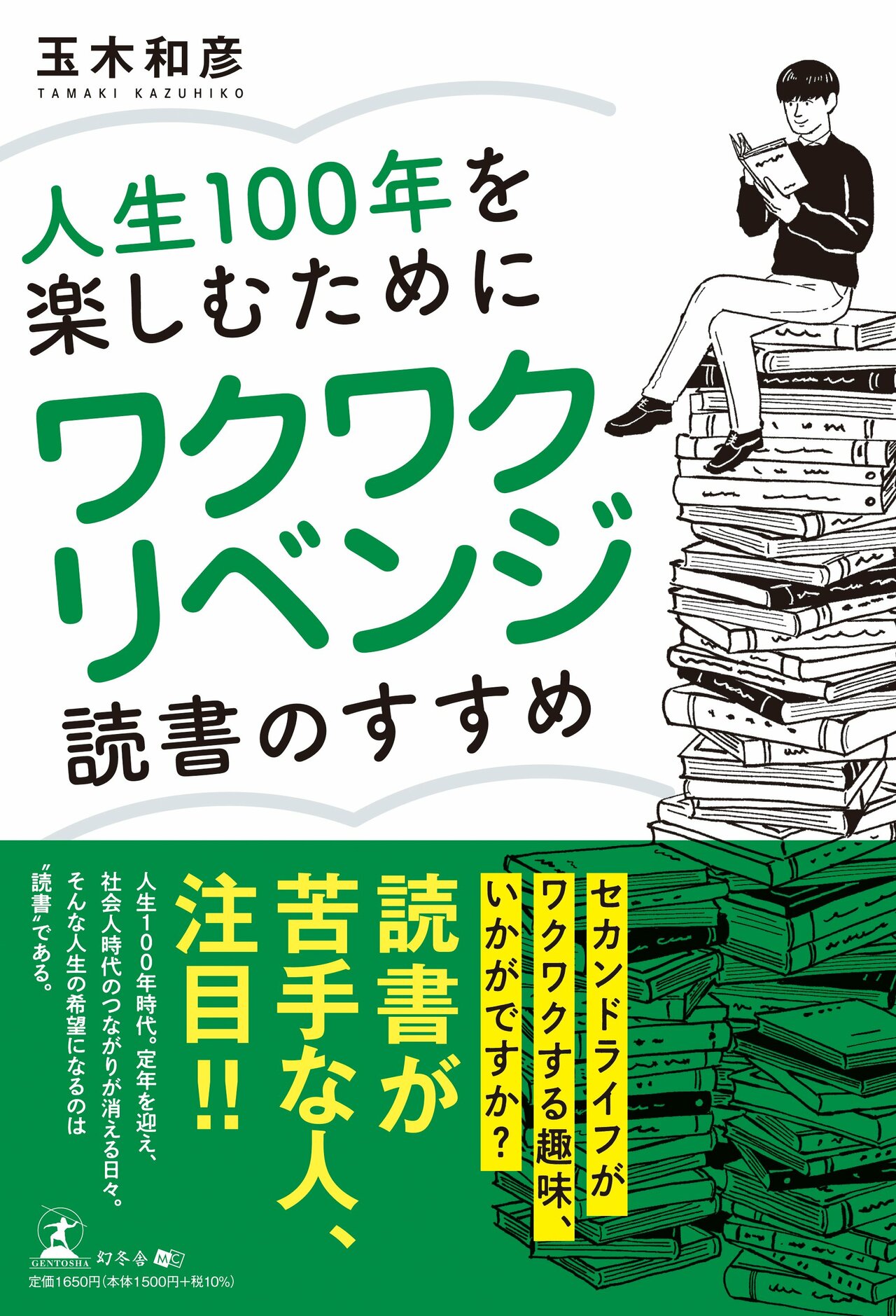

第2章 ワクワクリベンジ読書の進め方

この章では、「ワクワクリベンジ読書」の進め方について、私の考えを述べてみたい。

ここで述べるのは、私が今日まで実施してきた内容である。もっといろいろなやり方があると思うが、私の事例を読んでいただき、「自分ならこうする」とか「自分の場合はこういうやり方がいいと思う」というように、みなさんのオリジナルを作っていただけたらと思う。

(1)ワクワクリベンジ読書を継続するための仕組み作り

●「宣言すること」と「習慣化」

「ワクワクリベンジ読書」は継続させることが大切だ。

そのためにも、しっかりとした継続のための仕組み作りが不可欠である。

仕組みというと、何か大袈裟な感じはするが、ポイントの1つは「自分がワクワクすることを、いつ頃までにこうするよ!」と宣言することである。

「ワクワクするのは自由が前提だろう」と言われる方も多いと思われる。「宣言する」というのは、制限するようでナンセンスなように思われるかもしれないが、これは定着させるための手段である。人間とは弱いもので、うまくいかなくなると言い訳をしがちになる。そして一度流れが途切れてしまうと、あとはズルズルと悪い方向に行ってしまうことが多くなる。

私自身がそうだった。

継続の仕組みが確立し習慣化したら、そのあとは自由にすればいいと考える。

宣言の内容も、いろいろあるだろう。

私の場合であれば、「2年後までに、文庫100冊、新書50冊読むぞ!」「今年中にトルストイ『戦争と平和』(新潮社 1972年)を読むぞ!」といった中長期的なものから、「今週中に梶井(かじい)基次郎(もとじろう)『Kの昇天~或(あるい)はKの溺死』(『檸檬』に所収 新潮社 1967年)を読むぞ!」という短期的なものまで。

私も、気の許す人を中心に可能な限り多くの人に、読書ストーリーを伝えるようにしている。案外そういう中から、「〇〇という作家の△△という作品は読みごたえがあった」とか「□□という書籍は評判がいい」など、自分が知らない分野の情報をもらうこともある。