【前回記事を読む】相談:職場のストレスチェックで高ストレス判定。「精神的不調なら病院に行けばいい」と頭では分かっていてもハードルが高く…

事例と解決篇

第2章 うちでは対応できない?

【事例4】

コラム③

隙間をつなぐ支援

最近、報道の中で事あるごとに、相談先の電話番号案内を見聞きします。効果があって利用されていれば良いのですが、もっと効果的な方法がないものかと考えさせられることもあります。

私が児童相談所など児童福祉分野に在籍していた頃、子ども向けに相談の周知活動をしたのですが、結局相談全体に占める子どもからの相談割合は、とても少なかったと記憶しています。また、精神保健分野に従事していた頃も、同じように相談の周知活動がありましたが、そこから相談につながったという事例もとても少なかった印象です。

少ないとはいえ、利用者が一人でもいるのであれば、意義のあることだと思います。しかし、それと並行してもう少し何か効果的なことができないものかと模索していました。

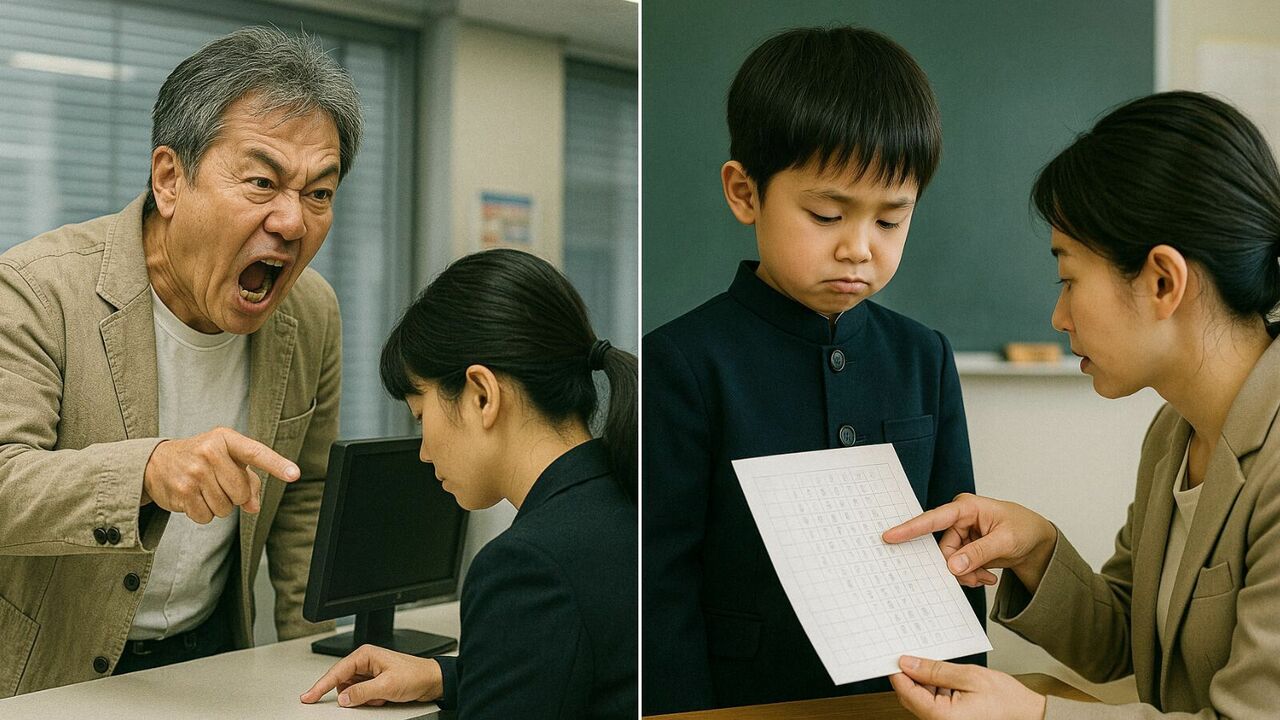

特に、子どもが自ら相談機関に相談することは、かなりハードルが高いことだと思い知らされました。「どんな人が対応するのかわからない相談機関に、自分の話をしてどんな反応をされるのか」と、具体的にイメージできないことが子どもの大きな不安になっていました。

ただ、そのような子どもがどこにも相談しないわけではなく、その子にとって身近で信頼できる人(支援者)に話していることがわかりました。

その支援者とつながることで、子どもが救われているのであれば、必ずしも相談機関につなげる必要はありません。しかし、支援者が「子どもをさらに効果的に支える必要がある」と思うのであれば、支援者が子どもに代わって相談機関を頼ってほしいところです。