【前回記事を読む】「仲間に連絡しても返事がなく、避けられているようで困っている」と相談したら「返事がないことに苦しむなら、連絡しなければいい」

事例と解決篇

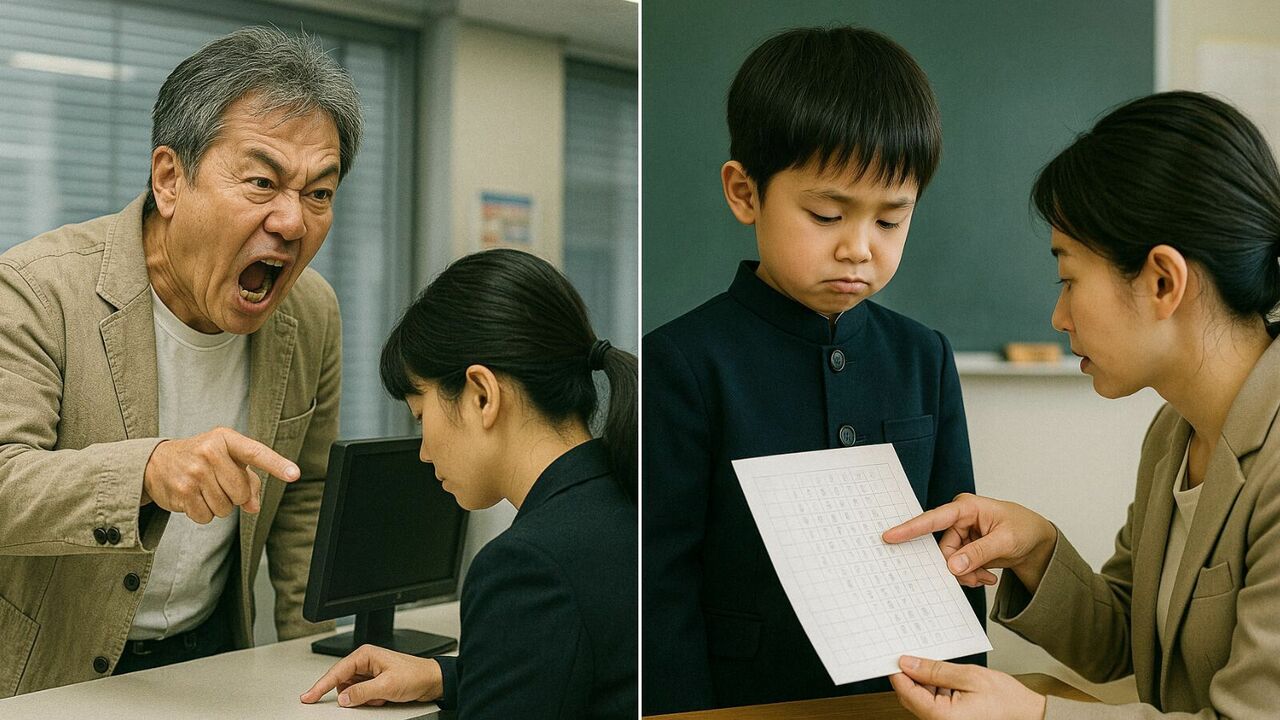

第3章 価値観の押し売りはNG

【事例6】

事例6の問題点の分析 なぜ、こうなる?

・答えを持っているのは対応者ではない

寄り添うとはどういうことなのでしょうか。辞書的な意味は知っていても、実際にどのような対応ができれば寄り添ったことになるのでしょうか。誰か相手がいて、「寄り添う」ということですので、その相手が「寄り添ってもらった」と感じるのであれば、結果的にそれが寄り添った対応であったと言えるのだと思います。

ここでは「相談」という場面においての「寄り添う」という意味について、一つの考え方を書かせていただきます。

読者の皆さんは、相談を受ける立場になった時、何かアドバイスをしなければならないと気負ってしまうことはないでしょうか。また、自分の価値観で話してしまっていることはないでしょうか。

相談を受けるからには解決を求めたいのは当然で、そのために気の利いたアドバイスをしたいところです。しかし、解決に向けて一緒に考えたいので「まずは情報をください」というスタンスで、相談者が話すのを促すことが大事です。大抵は話をしたくて、聞いてもらいたくて相談しますし、アドバイスを求められているのだとしても、まずは相談者に十分話してもらいましょう。

「それでどうなったのですか」「それからどうなったのですか」「もうちょっと詳しく教えてもらえますか」など、相談者の発話を促す働きかけは、このようなちょっとした問いかけ、対応者のわずかな労力で十分できます。まずはそれを十分にする気持ちで臨めばいいのであり、アドバイスをしなきゃと気負う必要はないのです。

また、アドバイスするということは、「自分の経験上こうだった」「あの人がこうだったからこうするのが良い」など、対応者の価値観を伝えることになります。それが必ずしも相手にフィットするとは限りません。取って付けたようなアドバイスではなく、その人が求めていることはその人から引き出して、主体的に気づいてもらう過程を経た方が本人も腑(ふ)に落ちます。