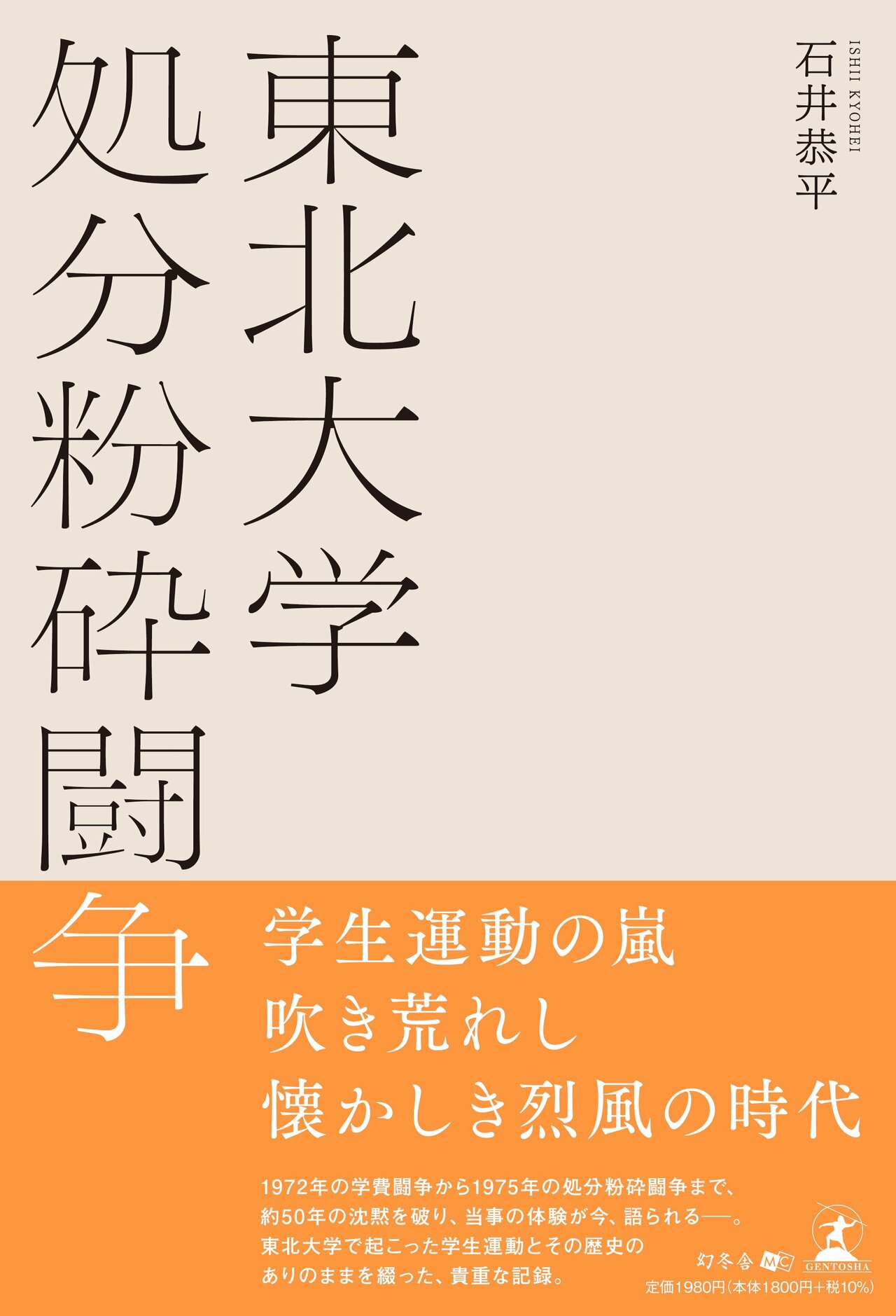

また、時期は、夏休みとする」と言明した。菅野教官こそは、1972年学費闘争の頃からの「反動教官」の中心人物の一人であった。

ここでいう「反動教官」というのは、特に教養部教授会の中で、退学・無期停学処分などに積極的に関与し、学生を弾圧して大学内の秩序を維持しようとする教官である。東北大学には、1972年の学費闘争から、教養部の数学科を中心として強硬派が多かった。

これらの反動教官は、自分で意識しているかどうかにかかわらず、政府の「中教審路線」を体現していた。

また、「ハト派教官」とは、教養部教授会の中で、これらの「反動教官」のヘゲモニーを苦々しく思っており、学生とは対話などを通して大学内での問題を解決していこうとする姿勢がある教官である。

ところで、ここでは教授、助教授、講師、助手などに対して、すべて「教官」という呼称を用いる。というのも、学生側は、教授、助教授、講師、助手などと区別すると呼び方が煩わしくなるので、すべて「教官」という名称を使っていたからである。

また、「学生」に対して「教官」という呼び方をするのは、お互いの立場を対比しやすいからでもあった。ところで、「教官」とは、「国公立の学校・研究所などで教育・研究に従事する公務員」(『広辞苑』)のことである。

そのため、2004年に国公立大学が独立法人化(実質的な大学の民営化)されると、「教官」ではなく「教員」と呼ばれることになる。

この頃から、教官や事務職員は、学生の処分の理由付けと監視のために、望遠レンズ付きのカメラと8ミリカメラを用いて活動家学生の撮影を始めた。