第三章──ふるさと島根のふしぎ

出雲

第一章で紹介した小泉八雲は、わずか一年三か月しか松江にいなかった。

それでも、すでにバジル・ホール・チェンバレン訳の『古事記』を読んでいたこともあって、神話の世界を求めてあちらこちらに出かけ、いくつかの文章を残している。

出雲地域で一番有名な場所と思われる「出雲大社(正式名称は、いずもおおやしろ)」に参拝したときのことを記した「杵築(きづき)」のなかで、「くにびき神話」に触れている。

これは『古事記』や『日本書紀』にはなく、『出雲国風土記(いずものくにふどき)』に出てくる話である。

『風土記』は奈良時代に全国各地で編纂されたが、現在残っているのは常陸(ひたち)・播磨(はりま)・肥前(ひぜん)・豊後(ぶんご)、そして出雲の五つの写本で、なかでもほぼ完全に残されているのが『出雲国風土記』だ。

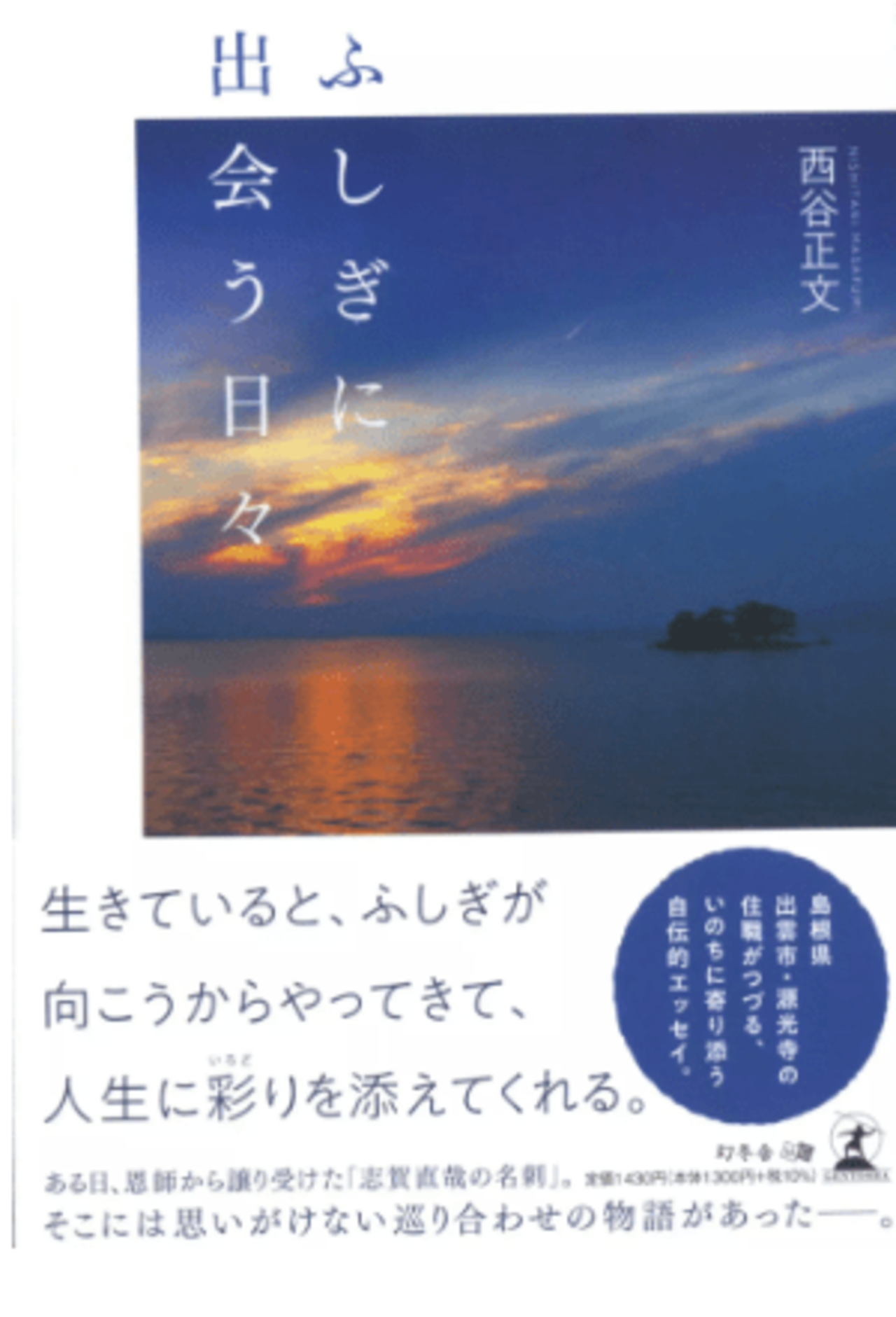

出雲の国の海岸部は、「島根半島」と呼ばれている部分に当たる。その南側には斐伊(ひい)川と神戸(かんど)川が作った出雲平野が広がり、さらに淡水と海水が混ざる汽水湖(きすいこ)としての宍道湖と中海がつながって、最後に弓ヶ浜半島が日本海側に延びている。

現在は航空写真でこの地域の地形を見ることができるけれど、確かに、東西に延びる低地の北側に、あとから取ってつけたような島根半島が見える。

古代出雲人はこの半島を、海の向こうの土地を大きな鋤(すき)で切り離し、太い綱をかけて「国よ来い、国よ来い」と引っ張ってきたと考えたのである。

そして引っ張ってきた土地をつなぎとめた杭の一つが、出雲と石見の境にある三瓶山(さんべさん)であり、もう一つが鳥取県の大山であるというのだ。なんともスケールの大きい話で、古代人の限りない想像力には舌を巻いてしまう。そしてなにより、鳥のような眼をもっていたことがふしぎでならない。

しかし、これはあくまでも神話の世界の話。だが現実には、もっと驚くような発見があった。

一九八三年に農道の建設のため調査をしていると、古墳時代の須恵器(すえき)の破片が見つかった。

そこで本格的な発掘調査がなされると、一九八四年から一九八五年の間に、銅剣が三五八本、銅矛(どうほこ)が十六本、銅鐸(どうたく)が六個出土したのである。これが私の住まいから、ほんの七キロメートルばかり南のこと。古代史と考古学の専門家にとっては、大変な事件だった。

この場所は、現在「荒神谷(こうじんだに)遺跡」として整備されている。梅雨の時季には、五万本ともいわれる古代ハス(大賀ハス)が薄いピンクの花を咲かせる。