第二章 人生の変わり目

これまでの自分の人生を振り返ってみると、いくつか文字通り画期的な出来事があった。

それらの背景と、重要な役割を果たしてくれたのは誰か、最後にどのような結果になったのかをまとめてみよう。

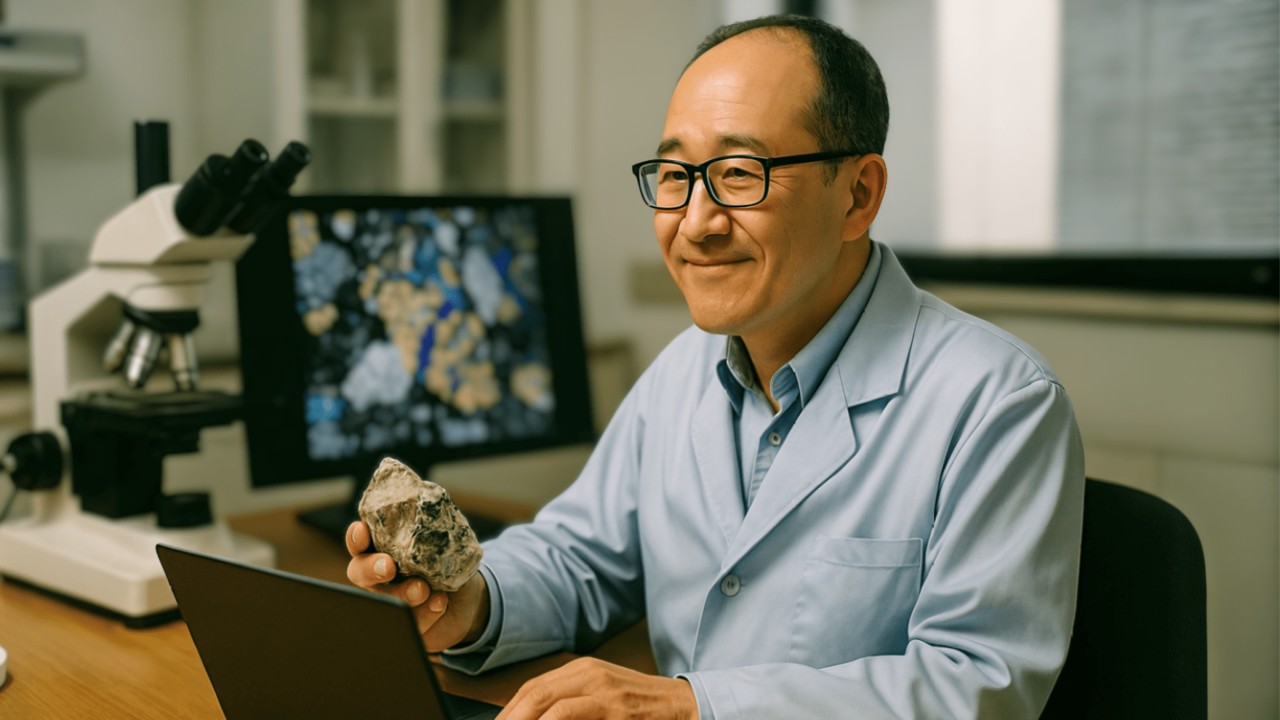

留学(二十六歳):日本から米国へ

小さい頃からいつかはアメリカへ行くと決めていた。

高校を卒業したら留学したいという思いもあったが、進む方向を決めてからがいいだろうと忠告され、日本の大学に入り学士号・修士号を取る。続けて、日本で博士号を取らないで、アメリカに行った理由は学科の構造のためだった。

旧制の大学はドイツ式の「講座制」を取っていることが多く、比較的新しい大学ではアメリカ式の「学科目制」を取っているところが多かった。研究を主な目的にする組織として、講座制では一つの講座に、教授・助教授・助手が割り当てられて、教授をトップの三角形の構造である。

一方、学科目制は教育を目的として、教科目ごとに一人の教授ないしは助教授が配置されるという、それぞれ独立の平坦型の仕組み。講座制は予算の割り当てという経済的な権限だけでなく、研究者の研究の自由度にも関係してくる。

私は決心した。

東大は修士号までにして博士号はアメリカで取って、他人から与えられたテーマではなく、本当に自分が興味を持った仕事をすることにしようと。

教室主任の教授は大反対だったが、幸い直接の指導教官だった助教授の竹内慶夫先生は私の気持ちを理解してくださって、ハーバードへの道をつけてくださった。経済的には、ロスアンゼルスの日系二世である父方の叔母に支援してもらった。

また、以前同じ家族として生活したこともある母方の叔父が、国連職員として、ニューヨークにいたのでいろいろ相談にのってもらった。このような人の助けで、私の留学は実現したのだ。

1968年の三月に東大で修士号を取ってすぐ、四月に渡米。ロスアンゼルスの英語学校にゆき、夏にニューヨークの叔父のところを経由して、ボストンの隣町ケンブリッジに移動。

九月からハーバード大学大学院のバーナムCharles W. Burnham (1933–2021)先生の結晶学研究室で実験を始めた。東大と違って、ハーバードは完全に学科目制で、どの教授・助教授も同等で独立していた。四年間本当に集中して勉強できたので、この留学は大成功。