はじめに

診察室で「うちの子は自閉スペクトラム症なんですね。はっきりわかってすっきりしました」という声を聞くことが、近年とても増えました。診断を受けても深く落ち込む保護者は少なくなり、「診断はゴールではなくスタート地点」という前向きな捉え方が広がってきています。時代の空気が確実に変わりつつあると感じます。

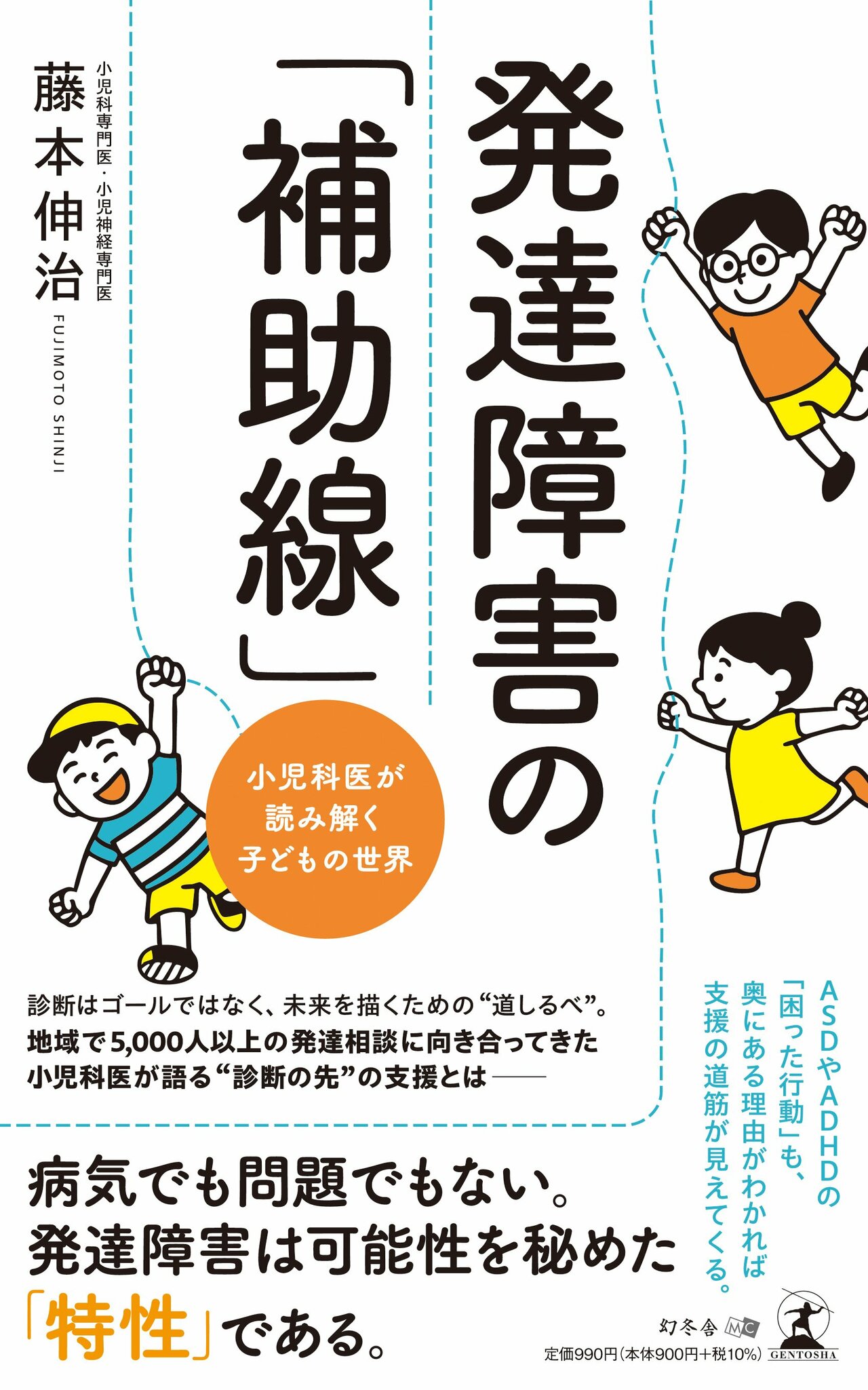

私は40年以上、小児科医として子どもたちと向き合ってきました。大学病院では新生児医療やてんかん、遺伝性疾患など重い障害を持つ子どもの医療に携わり、医学研究にも力を注ぎました。その一環として、大学で助教授として後進の指導や教育にも関わっていた時期があります。

その後、地域で開業してからは、発達に課題を抱える子どもと家族の支援が私の中心的な仕事となりました。約20年の間に5,000人以上が発達相談で来院し、3,800人以上に発達障害の診断を行ってきました。

現在は主に2歳から小学校中学年までの子どもが初診に訪れますが、成人まで長くフォローすることもあります。成長に伴い課題は変化し、医療だけでなく教育・福祉の視点からの支援が欠かせません。

私たちの役割は、「何が正しいか」を一方的に示すことではなく、子どもと家族が自信を持って次の一歩を踏み出せるよう支えることです。小児科医は、子どもと保護者に並走する存在であるべきだと私は考えています。

こうした姿勢は、私自身の経歴とも関係しています。もともと私は文学や歴史に関心を持ち、大学では文学部に進みました。しかしその後、縁あって医学部を再受験し、小児科医の道を歩むようになりました。

「子どもの成長」「人と人とのつながり」「身体と心の仕組み」という3つの視点を行き来しながら、人間という存在を立体的に捉えたい──それが私の原点です。