発達障害という分野は、遺伝や脳の特性といった生物学的要因と、教育や社会環境など支援の仕組みが絶えず交差し、絡み合う「医学だけでは完結しない領域」です。だからこそ、診療でも社会全体のあり方まで視野に入れ、子どもたちを見つめていく必要があると感じています。

診断には大きな意味があります。「なぜ育てにくいのか」がわかれば、保護者は安心し、子どもも「自分のせいじゃなかった」と理解できます。結果として、家庭・学校・医療が同じ地図を手にして連携できるようになるのです。

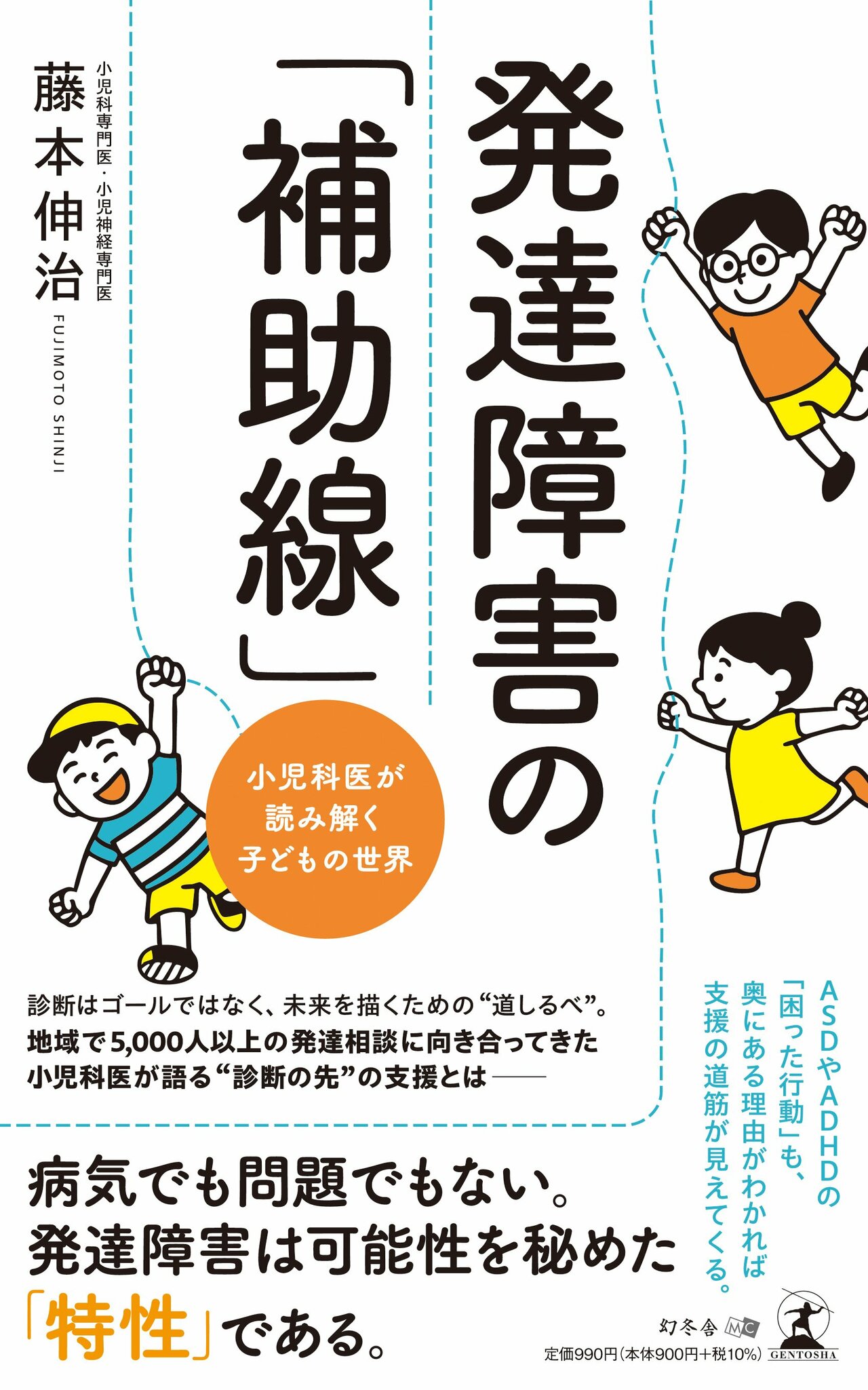

診断とは、終着点ではなく出発点です。図形問題で構造が見えないとき、一本の補助線が加わるだけで解き方が見えてくるように。診断もまた、複雑な現実に道筋を引き、新たな一歩のヒントを示してくれるものです。

ただし、診断名だけで子どもを判断すると、その子の本来の姿が見えにくくなることもあります。重要なのは

「この子がどこで、なぜ困っているのか」

「それがどのような関係の中で起きているのか」

を丁寧に見つめることです。

子どもたちの「生きづらさ」は一つの原因では説明できません。家庭での関わり、学校での経験、社会のあり方……それらが影響し合い、今の現実が形づくられています。仏教でいう「因」と「縁」が結びついて物事が生じるように、私たちの臨床でも「すべては関係の中で動いている」ことを実感します。

発達障害のある子どもの「生きづらさ」は、もつれた糸のように複雑です。児童精神科医はその糸をほどく専門家ですが、小児科医はそもそも糸が絡まらないように早期に特性を理解し、環境や関係性を調整してストレスを予防する役割を担っています。

私が目指しているのは「お気楽な子育て」ではありません。子どもが過剰に傷つかず、小さな「できた!」の体験を積み重ねていけるようにすること。それが“折れにくい芯”を育てると考えています。

近年の研究でも、小児期のトラウマや慢性的なストレスを減らすことが、将来の心身の健康に直結することがわかっています。だからこそ、私たちは子どもだけでなく保護者の支援にも力を入れ、「よりどころ」となれる場所を目指しています。

発達障害という分野は、医療・教育・福祉が交差する「知のクロスポイント」です。診断と支援、個性と社会、親と子……それらは独立した問題ではなく、関係の網の目の中で動いています。まさに、“生きた知”を総動員する現場。そこに、人間理解の奥深さがあると私は信じています。

この本では、診断の意義とその先にある支援の形、子どもと社会との関係の中にある可能性について、脳科学と診療経験をもとにわかりやすくお伝えしていきます。読者の皆さんが、子どもとの関わりに新たな視点や安心を見いだしてくだされば、これ以上の喜びはありません。