雄之助は「福壽院」の扁額を確かめながら寺の境内に入り、竹箒(たけぼうき)を持った寺男に声を掛けて住持への取り次ぎを頼んだ。玄関に現れた住持は七十を目前にしているとは思えない、顔の色艶のよい壮健な様子である。

雄之助が、

「当方松平家家中で、中小姓を拝命する岡本雄之助と申す。明日の法要に関わる書状を持参いたした」

と、訪問の目的を伝えると、来訪者が名乗った聞き馴染みの姓に気づいた住持が上目遣いに、

「御家老様のお繋(つな)がりでいらっしゃいますか」

と、問うので、

「岡本主米(しゅめ)の嫡男でござる」

と、答えた。

家老の息子を名乗る若々しい中小姓が、手紙を持参したことに驚いた住持は、玄関での立ち話も失礼だと、雄之助を本堂に案内した。本堂の中央奥に鎌倉の世の作と伝わる、本尊の不動明王がすっくと立っている。

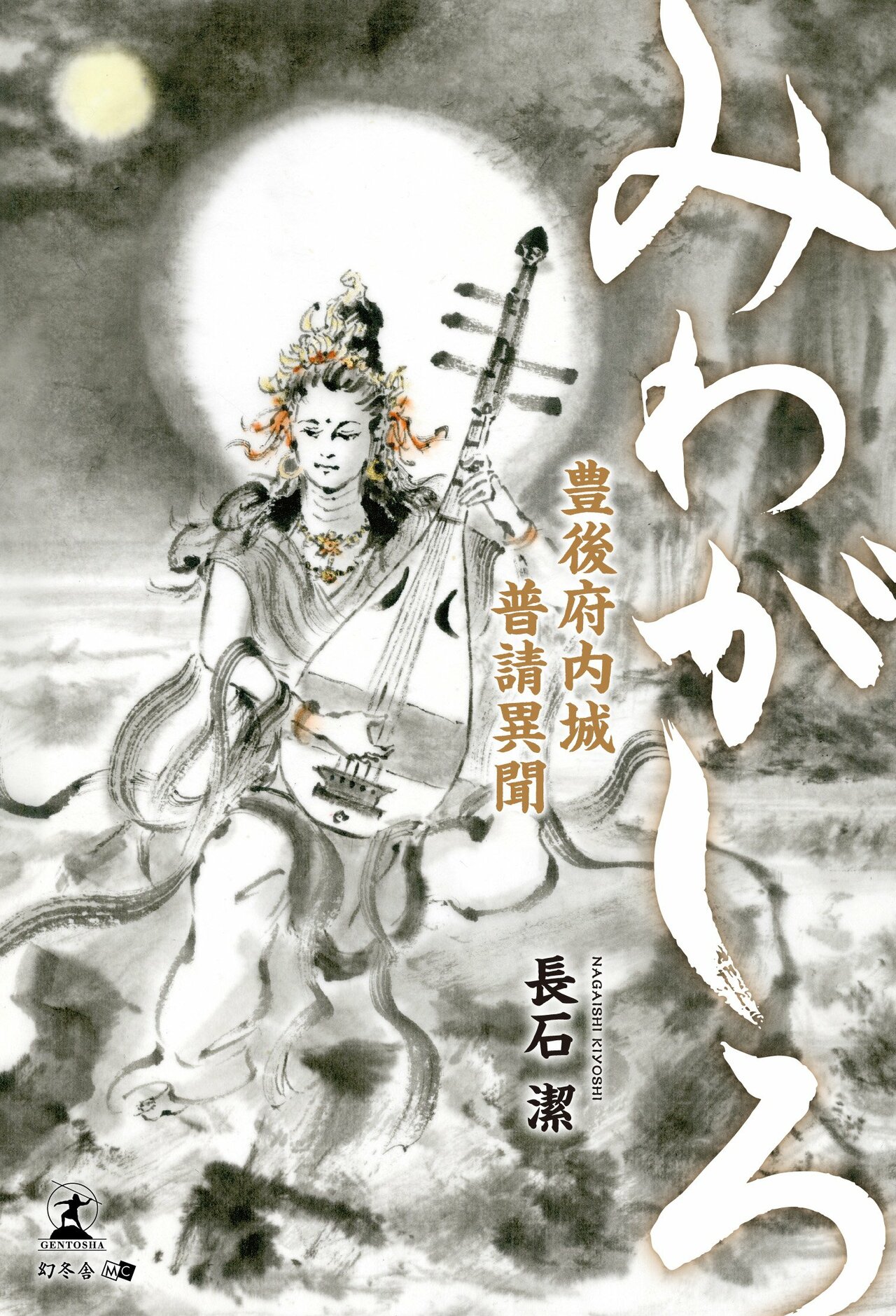

さらにその横の脇壇には弁才天が安置されていた。高さが二尺ほどの小ぶりの像で蓮の台座の上に足を組んで座り、左手に宝珠、右手に剣を持つ姿で、全体に金箔が貼られてきらびやかである。