太平洋戦争敗戦後は、焼け野原からの経済の奇跡的復興、世界有数の経済大国化、所得の向上、前述の急激な円高、航空旅客機(ジェット旅客機)の進歩、LCC、旅行インフラの整備(世界各国での旅行会社・ホテル・バス・車・鉄道網・道路の舗装・道路網・高速道路網・観光地整備等)、

英語の国際言語化、更に最近のインターネットの普及・ネット決済(情報・金銭決済のグローバル化簡易化)、等の諸条件の奇跡的重なりによって、昭和の後半から一大海外旅行ブームとなっている。これを奇跡と呼ばず何と呼ぼうか(新型コロナウイルスの影響で、急ブレーキがかかったが)。

生活のため、生きるためでなく、生活に余裕が出来て、生活の場をいったん離れて、楽しみのために、日本人がだんだん海外旅行するようになった。

更に最近は、社会が成熟して、ものに執着しない、ものの所有に執着しない生き方・ライフスタイルを持つ若者も増えている、という(熟年層でいえば、断捨離の生き方であろうか)。この人たちも、ものには金を使わないが、旅・旅行には金を使うという。

物より体験(抽象的に「事」という人もいるが、個人的には体験のほうがしっくりくる)という事であろうか。この面からも、近年の旅行ブームは当分衰えそうにもない。

日本人の多くの人の初期の海外旅行は、海外旅行に慣れない人の、団体旅行であった。日本の一村一品運動の源流大分県大山町(現在の日田市)で、「梅栗植えてハワイに行こう」というのがあった(町長の発案で)。

大山町は阿蘇カルデラの北側筑後川の南から北へ流れる上流部で、V 字谷で耕作地が限られた所での産業振興策であったが、その夢は、収入をあげて皆でハワイに行く事であった

(今となっては、ハワイは太平洋(川?)の川中島で別に何という事もないが、当時の日本人にとっては、気候的にも空間的にも、遠い・あこがれの・まるで別世界のハワイであったのであろう。)

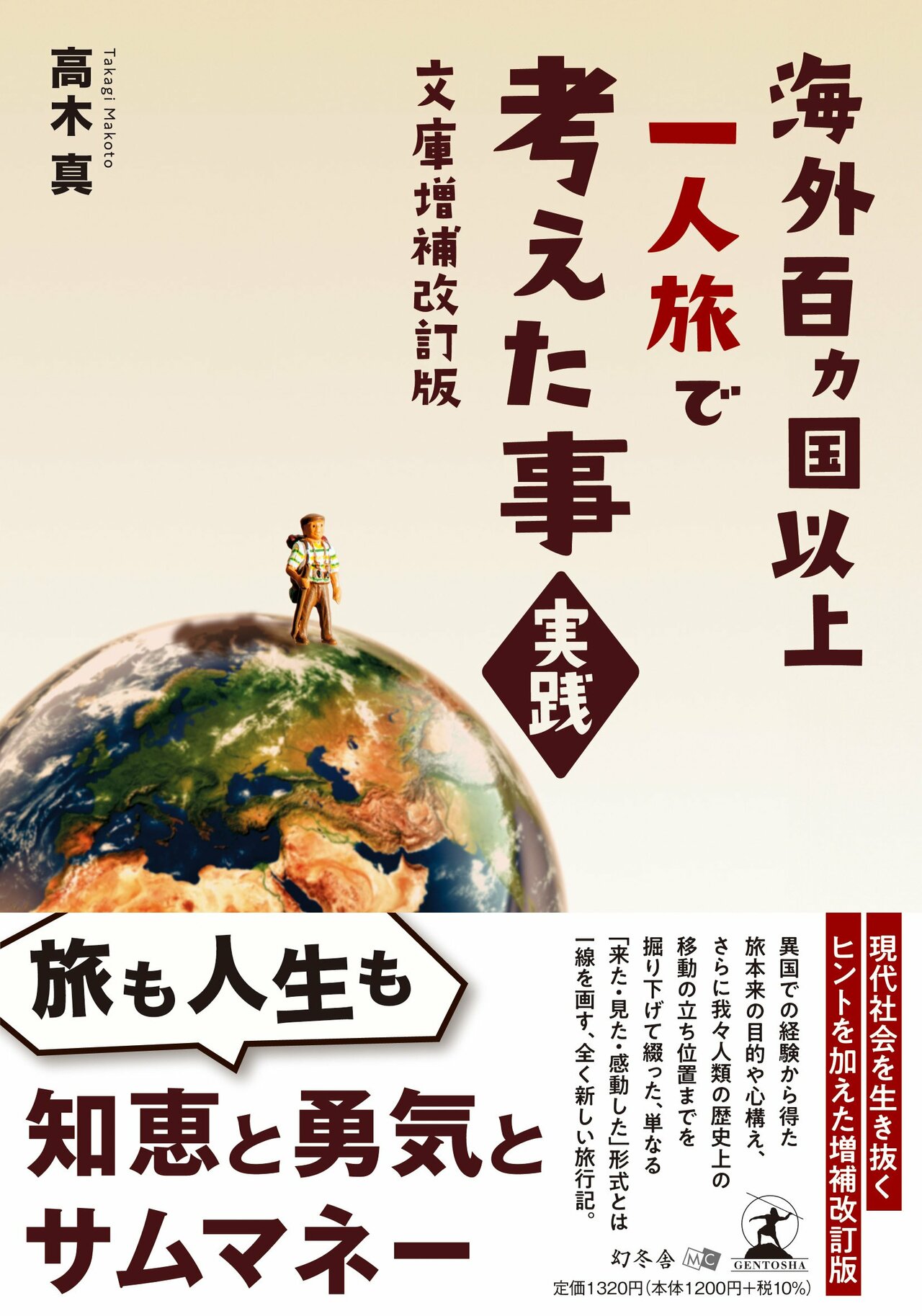

👉『海外百ヵ国以上一人旅で考えた事・実践 文庫増補改訂版』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】「大声を張り上げたって誰も来ない」両手を捕まれ、無理やり触らせられ…。ことが終わると、涙を流しながら夢中で手を洗い続けた