【前回記事を読む】なぜ子どもはあのような絵を描くのか――初めて絵を描く子どもは楽しそうになぐり描きする。このとき親が線を誘導してしまうと…

1. 子どもの描画の発達段階

手による創造活動

(生きること・コミュニケーションすること・創造することの基盤的機能を活性化)

①生きること

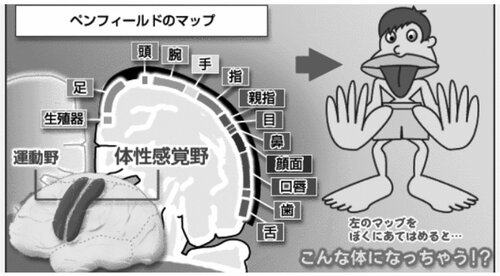

人間の脳の手を司る部分は、脳の表面部分の大脳新皮質の広い部分を占めていることが分かっています。

このことは、右の目から入ってくる視覚情報は左脳で、左の目から入ってくる視覚情報は右脳で処理されるという<体側支配の原則>の発見者として知られているカナダの脳外科医・神経生理学者のW.G.ペンフィールドが示した<脳地図>(図1)で知られています。

最近では、2018年に、Googleが、ペンフィールド生誕127周年を記念して動画のロゴを発表しています。

脳地図には、手の部分が大きく占められています。それだけ手は、人間が生きていく過程で必要不可欠な機能として発達させてきたことを物語っています。

人間は、長い歴史の中で類人猿としての樹上生活から、気候の変動を契機に集団で地上に下りてきて、平地で過ごす過程で直立二足歩行を獲得し、両手で身体を支えることから解放されました。

そのことにより人間の手は、他の生物にはない身体から相対的に自立し、その手を使い自然の対象に働きかける経験を蓄積していきました。その過程で道具を作り始め、人間独自の手の骨組みや筋肉の構造を獲得してきたのです。

人間は、同時に集団生活において言語も獲得していきます。そして、社会を形成し、その人間的社会的な永い歴史過程で芸術や文化を生み、批評や共感(鑑賞)の能力を獲得、発展させ、芸術を時代ごとに創造させてきたのです。ですから、大脳新皮質には手とともに口や舌の面積も広く占められています。

また、道具を使用する中で、打製石器から磨製石器へ、そして金属の発見と鏃(やじり)、刀などの製造の工夫、創造などに見られるように、手段としての道具自体を発展させていきます。

さらに、狩猟生活から農耕生活への進展に見られるように、そこには食材の広がりや料理技術の発展も見られ、栄養豊かな食事が作り出されてきました。それらの相乗効果によって大脳の成長を生み、他の動物よりも大きな脳を獲得してきたのです。

人間にとって、手を操作し、様々な道具を創り、言葉を語り、文字を書き、人々と共同生活を行うことは、手や足などの身体の成長・発達や文化芸術及び多様性を受容する平和な社会を獲得することにつながります。

同時に、狩猟・採集社会から農耕社会へ移行する中で、道具だけではなく料理技術や食材を進展させ大脳を形成させてきた事実は、栄養の獲得の重要性をも明示しています。