腰まわりの痛み

二〇二二(令和四)年に行われた厚生労働省の国民生活基礎調査では、腰痛の有訴者(ゆうそしゃ)は人口千人に対して、男性は 九十一・六人で女性は 百十一・九人であるという結果が出ました。日本に住む人の約十パーセントが腰痛を訴えていることになり、全疾患の中で一位です。ちなみにこの統計は腰痛が出にくい子供を含む全員なので、大人だけを抜き出したらさらに多くなるでしょう。

周りを見渡しても、腰痛が全くない人って少ないと思いませんか? 腰は身体の要(かなめ)とはよく言ったもので、痛めるとほぼ何もできなくなります(にくづきの偏(ヘン)は身体の意味だそうです)。腰が痛くて寝たきりに近い状態になったことがある人もいるでしょう。

腰を痛めやすい原因は使用頻度が高い部分が密集しているからです。

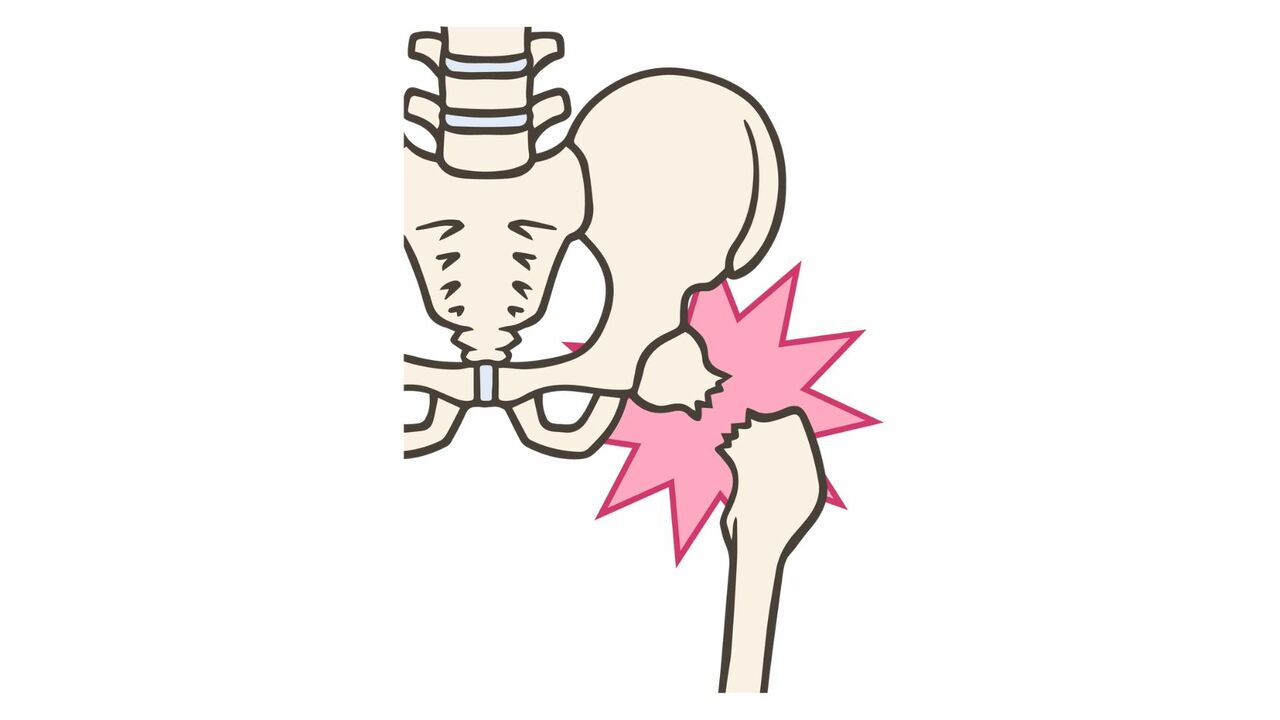

「腰」と言われるとウエストまわりをイメージすると思いますが、解剖学的には腰部は臀部(でんぶ)や股関節も含みます。

腰は前屈・後屈・側屈ができるように腰の骨(腰椎)だけで支えています(例えば胸部なら肋骨、背部なら肩甲骨と肋骨が一緒に支えています)。そのため腰椎と腹筋背筋で上半身の全体重を支え、大きな可動域を維持しています。筋肉は特別に鍛えなければ年々落ちていくので、年齢が上がるごとに腰椎と椎間板ばかりに負担がかかり、異常が出やすくなるのです。

①ぎっくり腰

腰の痛みといえば、大半の方が思い浮かべるのはぎっくり腰でしょう。ぎっくり腰になった方がよくおっしゃるのが「ぎっくり腰が癖になっている」もしくは「年に一度の恒例行事」です。しかし、本当はそうではありません。

ぎっくり腰というのは俗称で、急に起こる強い腰の痛みを指します。医学的には腰椎捻挫(ようついねんざ)もしくは背下部挫傷(はいかぶざしょう)です。背下部挫傷だった場合は、痛みのほとんどは、筋肉の硬さが原因です。腰を支える筋肉や腱が損傷することで痛みが出るのです。つまり、癖にはなりません。

重たい荷物を持ち上げたときに激痛が来た!!というのがぎっくり腰のイメージだと思いますが、座椅子に座っていて後ろのティッシュを取ろうとして上半身をひねったらぎっくり腰になった方もいます。繰り返しますが、ぎっくり腰は同じ姿勢のまま長時間作業しているなどのせいで腰まわりの筋肉が固まっていることが原因で、痛くなったきっかけは最後の一押しであったことがほとんどです。そのため、きちんとケアをすればある程度予防することができます。

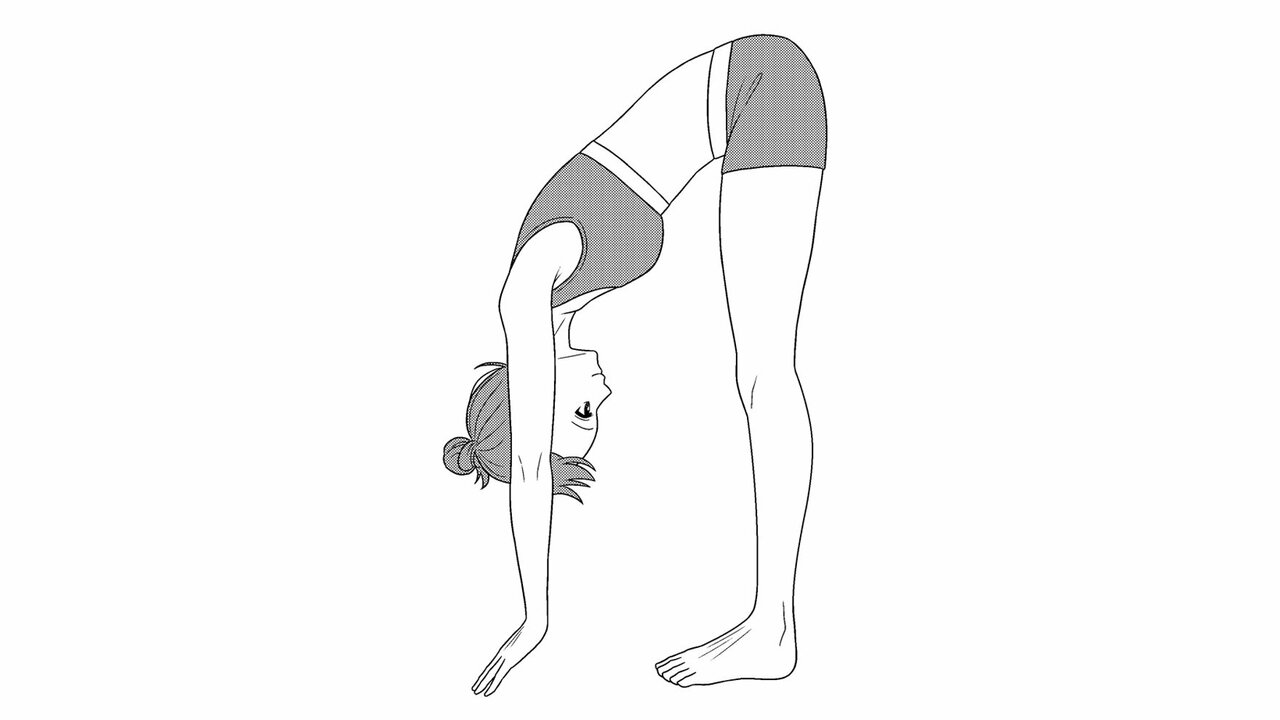

・前傾姿勢や座り姿勢が長く続くときは適宜(てきぎ)休憩を取り、前屈・後屈などのストレッチをする

・定期的にマッサージや鍼灸治療を受ける

・散歩等の有酸素運動をする(筋肉の柔軟性を維持し、老廃物を流す作用があります)などが有効です。

ちなみに、テレビの健康番組などで情報を仕入れて「腰痛には腹筋背筋を鍛えるべき!」と痛くなってから張り切って腹筋背筋の運動をする方がいます。前述の通り腰部は腹筋背筋と背骨で支えているため、筋力の増強は腰痛の「予防」には効果がありますが、痛くなってしまった後だと、腹筋背筋の運動自体が痛みを悪化させます。痛くなってから焦る気持ちはとてもよくわかりますが、痛くなってからは安静にして、痛みが取れてから次回の予防をがんばりましょう。

👉『なぜあなたの痛みはがんばっても消えないのか?』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】帰ろうとすると「ダメだ。もう僕の物だ」――キスで唇をふさがれ終電にも間に合わずそのまま…

【注目記事】壊滅的な被害が予想される東京直下型地震。関東大震災以降100年近く、都内では震度6弱以上の地震は発生していないが...