【前回の記事を読む】リプリーは自由と平等の国アメリカではなく、階級社会のフランスで正統派紳士=カントリー・ジェントルマンになることを目指した

第一部 トム・リプリー論

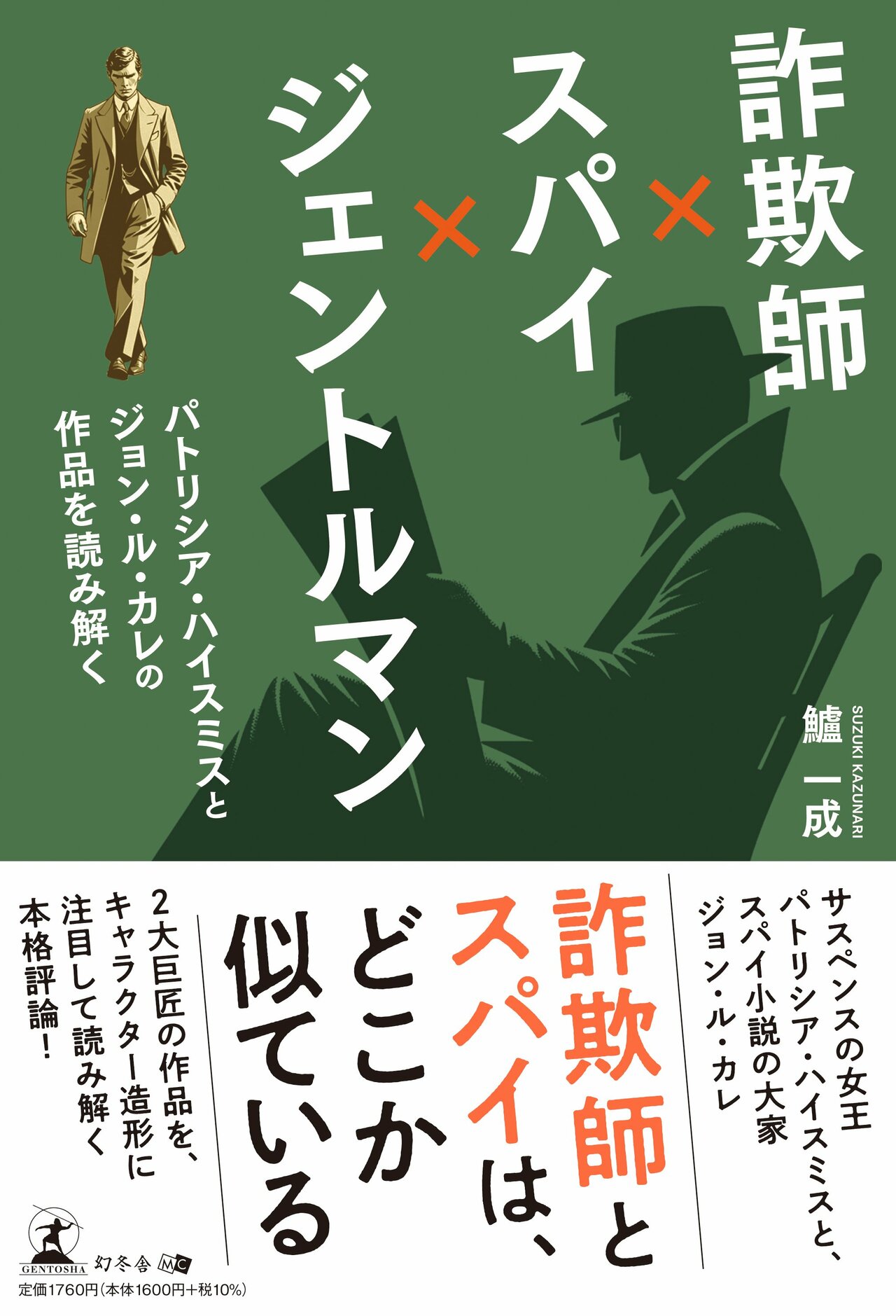

第1章 コンマン&ジェントルマン

―アメリカン・デモクラシーに背を向けた男トム・リプリー

1 『太陽がいっぱい』―詐欺師の「才能」

紳士同盟のほころび 紳士協定の破綻

『贋作』を読み解くキーワードは「紳士同盟」だ。

本稿第一節で紳士をキーワードにしたこととつなげるためだが、『贋作』はジェントルマン発祥の地イギリスを主な舞台にしており、作中でリプリーと紳士同盟を結成する三人――エド(ジャーナリスト)、ジェフ(写真家)、バーナード(画家)――は、いずれもロンドンで暮らすイギリス紳士だ。紳士同盟という言葉は内実を伴う。

筆者が紳士同盟という言葉を使用する際には、ジョン・ボーランドの『紳士同盟』(原著一九五八年刊。邦訳二〇〇六年、松下祥子訳。ハヤカワポケットミステリ)や、小林信彦氏の『紳士同盟』(扶桑社文庫二〇〇八年。単行本一九八〇年刊)といった、共犯者同士の絆やつかず離れずの関係を描いたコン・ゲーム小説を意識している。

作者ハイスミスは自分の作品のジャンル分けに無関心だったようだが、本作が詐欺師リプリーのコン・ゲームを描いた作品である以上、筆者としては『贋作』がコン・ゲーム小説であることにこだわりたい。

リプリーは田舎紳士に成りあがっても、いまだ詐欺師であることをやめない。いや、やめられないのだ。ディッキーの遺産と妻の両親からの支援だけでは、贅沢な暮らしは続けていけない。

そもそも、リプリーが『太陽がいっぱい』で犯した罪は仲間を必要としなかった。あれから六年がたち、立派な紳士に成りあがった彼には、紳士同盟を立ち上げる資格と余裕ができたのだろう、と筆者は想像する。

なお、本稿では、リプリーと仲間たちとの紳士同盟をおびやかす存在に対して、リプリーが身を守るために仕掛ける行為を「紳士協定」と呼ぶことにする。紳士同盟や紳士協定に友情や愛情はあってもなくてもいい。肝心なことは、お互いを紳士として認め合うということだ。

紳士同盟という言葉を使用するもう一つの意図は、同盟(および協定)を結ぶという行為が、ヨーロッパ近代の歴史が作り上げてきた社会契約の観念に基づいている、ということを示唆したかったからでもある。『贋作』でもリプリーは、歪んだかたちではあるが、ヨーロッパ近代の申し子として行動していた。

『贋作』でのリプリーの詐欺の手口は、死亡した高名な画家ダーワットの贋作だ。ダーワットを敬愛するエド、ジェフ、バーナード、シンシア(バーナードのガールフレンド。バーナードがダーワットの贋作に加担したことがきっかけで二人は破局した)は、残されたダーワットの絵やデッサンを売り、これがあたった。