これらの企業に共通するのは、輸送手段さえも自社化しているということである。

一方、日本では、荷主企業が自家用トラックで輸送している企業は希である。自家用トラックは白色のナンバープレートを付けるが、白ナンバーのトラックは、中小型車を除くとあまり見かけない。

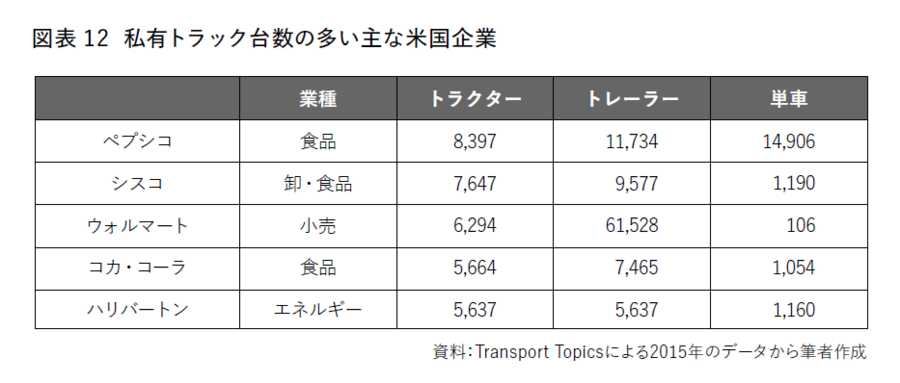

米国では、上記企業を含め、トラックを自社管理下で運行する荷主企業が少なくない。少し古いデータで恐縮だが、例えばウォルマートは六千台以上のトレーラーヘッドを保有し、七千人のドライバーを雇用している。ペプシ、シスコ、コカ・コーラなどの製造業もこれに匹敵する台数を保有しているのである(図表12)。

このように、特に米国では自社物流に力を入れる企業が少なくない。日本から見ると、流通業のアマゾンが「アマゾンフレックス」を通じて自社でドライバーを確保しているのは異例のように映るが、そもそも米国では、流通業がドライバーを確保するのは普通のことだとも言える。

これらグローバル企業が物流の自前化に取り組むのは、「物流は戦略上重要」という経営上の認識があるからであり、その戦略が実際に各社の競争優位につながっていることに異論はないだろう。

日本国内でも徐々に広がりつつある物流重視への転換

ところで、アマゾン等が日本国内で展開する物流戦略の影響からか、日本企業の中にも変化が生じてきている。物流重視姿勢への転換を進める企業が増えてきているのである。

その代表例の一つがユニクロ(ファーストリテイリング)である。ユニクロは、各地に物流拠点の整備を進めると同時に、自動倉庫等の物流自動化へも熱心に取り組んでいる。

また、店舗での棚卸や在庫確認等に電子タグ(RFID)を活用していることでも知られている。お台場にある同社・有明本部は物流センターの建物内にあるのだが、これも同社が物流を重視する姿勢を表していると言えるかもしれない。

このような同社の姿勢の背景にあるのは、アパレルにおける物流の戦略的重要性である。

👉『日本企業の物流軽視が招く”モノが運べない”危機』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】「もしもし、ある夫婦を別れさせて欲しいの」寝取っても寝取っても、奪えないのなら、と電話をかけた先は…

【注目記事】トイレから泣き声が聞こえて…ドアを開けたら、親友が裸で泣いていた。あの三人はもういなかった。服は遠くに投げ捨ててあった