そして終戦の日。天皇陛下の玉音放送をなぜか庭先に敷いた稲わらで編まれた敷物に座って聴き、防空壕への避難や夜間電灯を黒い布で覆う必要がなくなった安堵感で子供ながらにホッとした記憶がよみがえります。

戦後間もなく進駐軍が占領した東京立川市にありました飛行場から飛び立った双胴式戦闘機が上空低く飛び交うようになり、それを見るたびにパイロットになる決意をますます強固なものにすることになりました。

しかし、敗戦直後の数年は食糧難で、配給の食べ物が一人一日大豆一握りという日もありました。後ほど触れますが、この経験が食に対する認識を一変させる潜在的な思考の原点になったのではなかろうかと考えています。

私たち家族は、食糧難を乗り切るために二反歩(600坪)ほどの水田を買い求め、夏場は米を冬場は麦を栽培しました。その他に、じゃがいも、サツマイモ、里芋の根菜類、大根やホウレン草など野菜類も収穫するようになり、ようやく飢えから解放されました。

田舎は農家の方々が親切で、私も近所のお兄さんから馬を使った田起こしや田んぼの土を細かく砕く代掻きの手解きをしてもらい、小学4〜5年生頃から田植えの準備ができるようになりました。

米の収穫が終わった後に撒いた麦が5センチくらいに成長した早春、しっかりした根の成長を促す目的で上から足で踏みつけるのですが、この麦踏み作業が下校した私の日課でした。

ちょうどひばりがチチチチと畑上空に舞い上がる時期で、作者がどなただったかは忘れましたが、学校で習いました「今はまだ ひばりが丘に こもれども いつか雲井の そとに名のらん」という短歌を思い出しながらパイロットになる決意を確認しつつ作業を続けたことを思い出します。

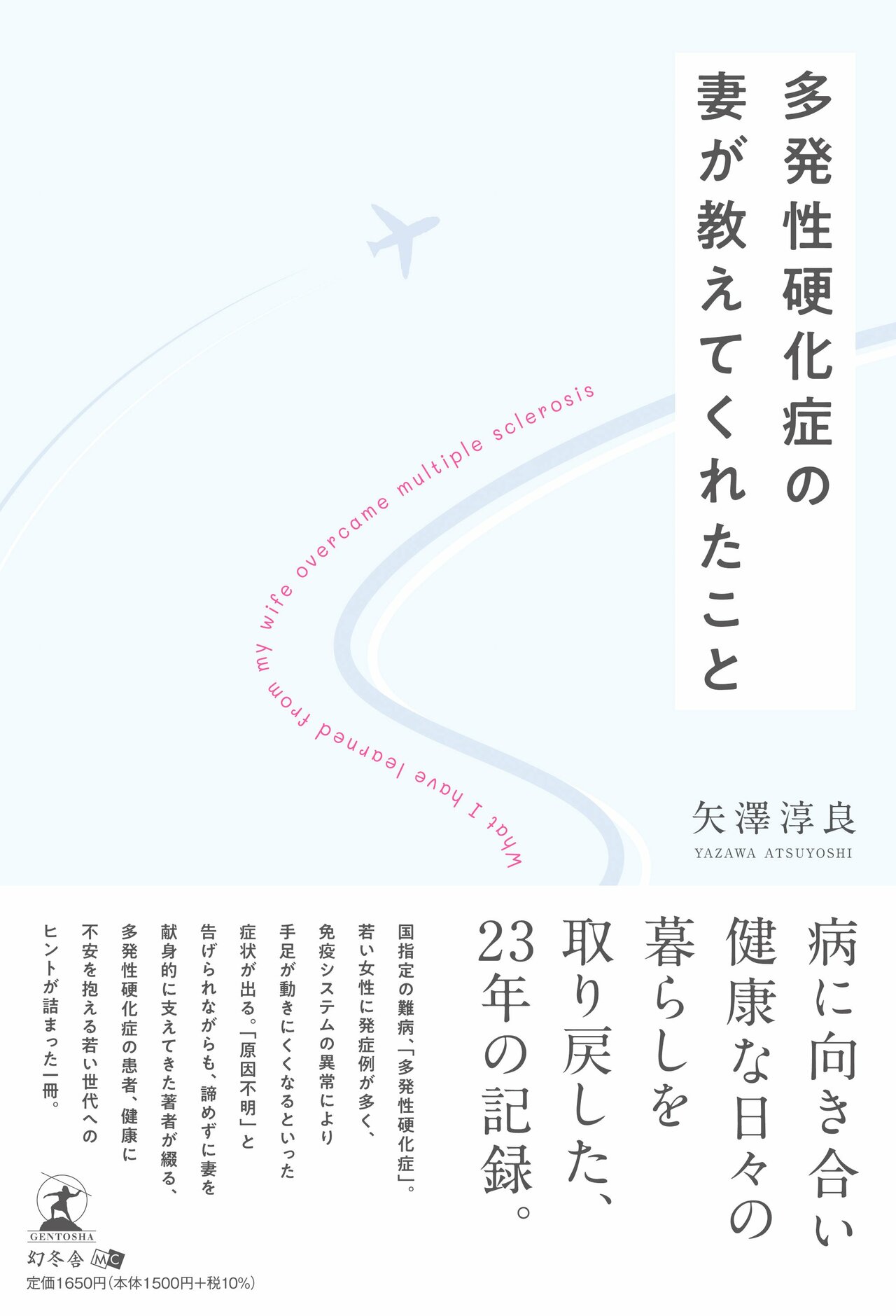

👉『多発性硬化症の妻が教えてくれたこと』連載記事一覧はこちら