昭祐(しょうゆう)編―最後のフロンティア

二〇一六年、米国でトランプ政権が発足した。選挙後、新大統領の号令一下、米国は世界の警察官を辞めてしまう。その後は鬼の居ぬ間に世界中で地域紛争が多発し、アジアの片隅でも終わらない内戦に喘ぐ国があった。

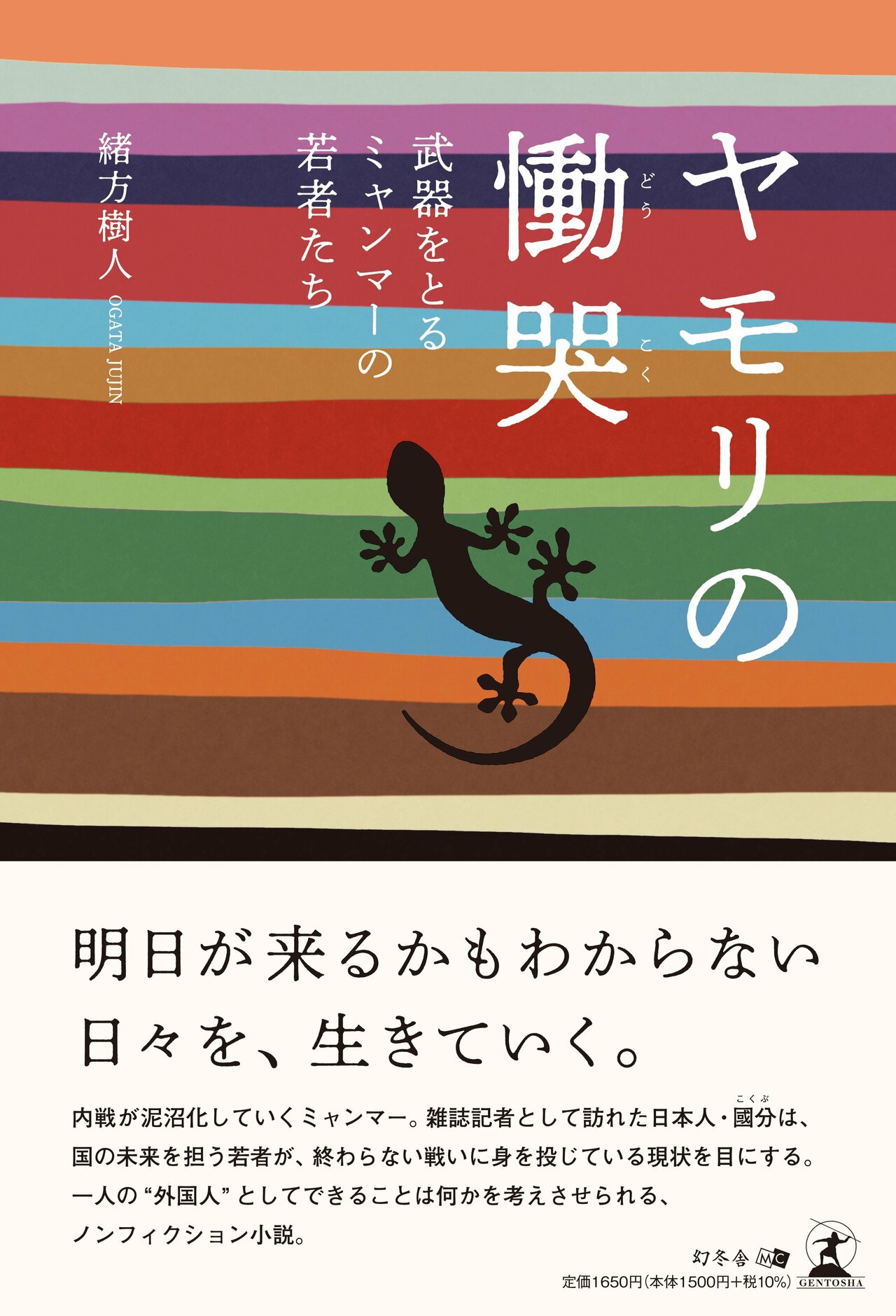

その国の名は「ミャンマー連邦共和国」。中国とインドの二大国に挟まれた位置で独自のビルマ式社会主義を標榜し、国際社会との接触を避けてきた国である。

雨季の明けたミャンマーの十一月は、この国でもっとも過ごしやすい季節の始まりといえた。國分昭祐(こくぶしょうゆう)が一年ぶりに訪れたヤンゴンは至る所が建設中だった。

僕はこの街の風景が、先進国の大都市に見るようなどこか自慢気な雰囲気と違い、未完のままの牧歌的な雰囲気が漂っているところが好きだった。

ヤンゴン国際空港に着陸すると、景色まで白く見えるような強烈な日差しだった。イミグレーションを通過してスーツケースを取り上げると、空港で客待ちするタクシーの運転手が群がってくる。

彼らのタクシーは、走れるのが不思議なくらいオンボロな車両もある。タクシーに乗るには、まず乗車前に値段交渉が必要だ。この往年のアジアらしいやりとりは、面倒であると同時に、またミャンマーに来たなという感覚を呼び起こしてくれる。

かつて「ビルマ」と呼ばれたミャンマーは、十九世紀に三度の戦争を経て英国の植民地となった。当時の英国人は緻密な都市計画で街を建設した。市の南側をヤンゴン川で囲まれたダウンタウン地区が京都のような碁盤目状となっているのはそのためで、二百年が過ぎた今でも堅牢な英国風の建物にミャンマーの庶民が暮らしている。

植民地時代のヤンゴンは「ラングーン」の名で知られ、東南アジア随一の繁栄を誇る国際都市だった。ところが一九八八年に軍事クーデターが起きると、翌八九年、軍事政権は唐突に国名をビルマからミャンマーに変更する。首都だったラングーンもヤンゴンと呼び名を変えられ、

「ネピドー」という政治的首都も新たに作られた。未だに日本の年配の方には、ミャンマーというよりビルマと言ったほうが通じるのはそのためだ。

値段交渉が終わったタクシーはホテルに向かって出発した。運転席を見ると、強烈な日差しを遮るためかガラスの上のほうに濃い紫色のフィルムが貼ってあり、視界は狭くなっていた。バックミラーに小さな仏陀やジャスミンの花がぶら下がっていて、さらに視界を狭めている。