第一章 移住

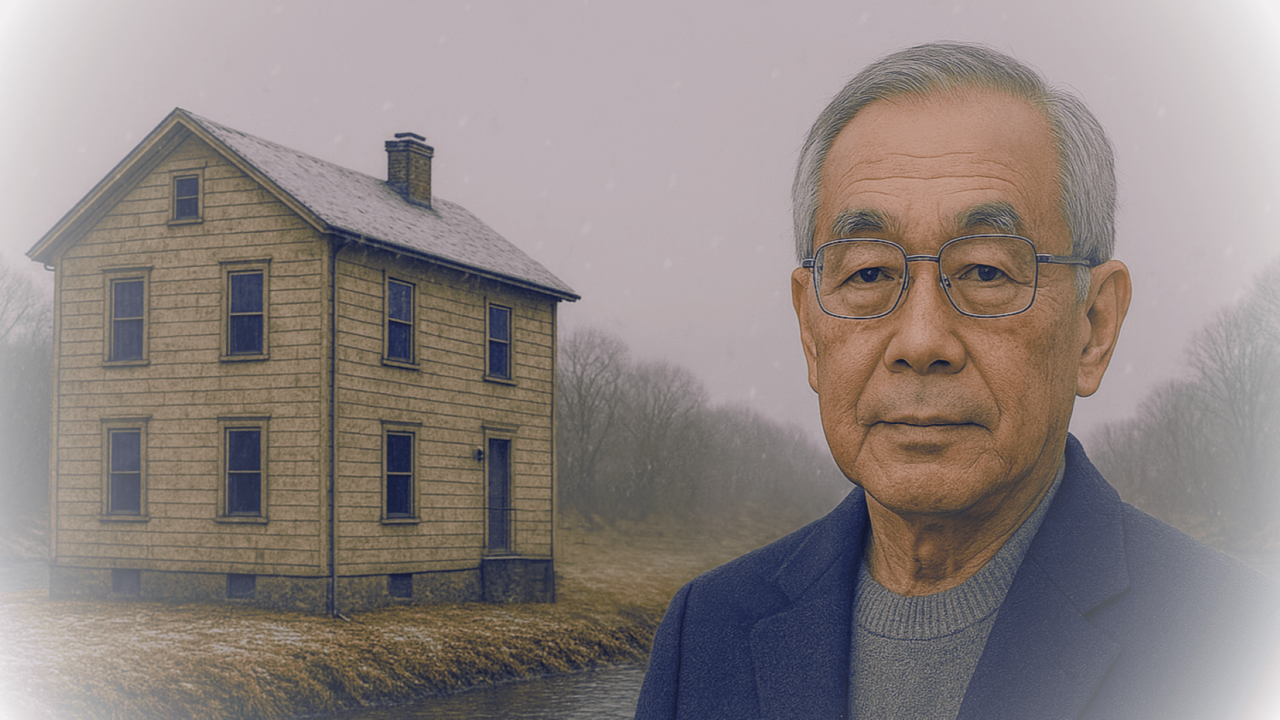

七十歳が目前となった昨冬、四十年以上勤めた外科医の仕事を捨て、私は思い切って日本海側の地方都市に移り住んだ。妻が亡くなって二年目の冬だった。

妻とは長年連れ添ったが、子供はいなかったし、両親もすでに他界していた。また、日頃から親しくつきあう親類もなく、身内には私の決断に異を唱える者は誰もいなかった。

同僚や友人たちも、表向きは羨ましがりこそすれ、反対する者は一人もいなかった。というより、私は同僚たちと仕事の範囲を超えての親密な関係は築いてこなかった。

もちろん、臨床医として患者に向き合う以上、医療に支障のないように彼らとのコミュニケーションは密に取ってはきた。しかし、それがプライベートな関係に発展することは決してなかった。外来診療、手術や当直などが繰り返される日常にあって、腹を割った関係を築いていくことは、お互いに至難の業だと私は思っていた。

そんな生活は、私の若かりし日の古い友人たちとの関係をも、いつの間にか遠い過去に押しやっていた。

私は東京都区部の南西に位置する、坂が多い街に住んでいた。妻と二人で暮らしたマンションは、川沿いの桜が有名な、比較的自然に恵まれた閑静な場所にあった。それは父が残した古い住居ではあるが、管理が行き届いた住み良いものであった。

春になれば、ベランダから妻と二人で満開の桜を見下ろし、行き交う観光客を眺めていたものだ。

妻は小児科医であった。私よりもさらに忙しく、夜間、休日の呼び出しなど当たり前だった。それでも妻は泣き言ひとつ言わず仕事をこなし、私の食事を作り、身の回りの世話をしてくれた。

年に数度の学会出張の際など、いつそんなことができたのかと思うほど、完璧な準備で私を送り出してくれもした。そんな妻に、私はいつも頭が下がるばかりだった。