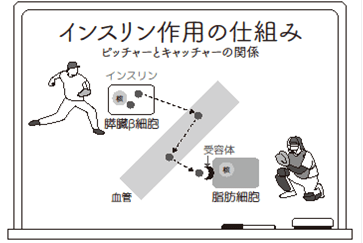

M: そうです。インスリンの受容体は脂肪や筋肉に多く存在しているのですが、ここでは脂肪を例に一連の流れを見てみましょう。まず、β細胞から分泌されたインスリンは、血流に乗って脂肪細胞まで流れ着き、受容体に結合します(図7)。インスリンが受容体に結合した刺激によって、脂肪細胞は糖を取り込んだり、糖を中性脂肪に変えたりする作業を始めます。

A: 膵臓がピッチャーとしてインスリンを投げ、脂肪細胞がキャッチャーとしてインスリンを捕まえる。捕まえた刺激によって、脂肪細胞内でインスリンの作用が発揮される。何だかちょっと分かってきた気がします!

M: イメージできてきましたね。ここで押さえてほしいことは、インスリンが作用をきちんと発揮するためには、ピッチャーとキャッチャーがともにしっかり働く必要があるということです。

A: ピッチャーがきちんと投げる、キャッチャーがきちんと捕まえる、どちらか片方でも不足するとインスリンの働きが悪くなりますね。

M: 今いいこと言いましたよ! 糖尿病は一文で表現すると「インスリンの働きが悪くなる病気」でしたよね。

A: なるほど! ピッチャーがきちんと投げない、キャッチャーがきちんと捕まえない、その結果としてインスリンがきちんと働かない。だから血糖値が上昇する。インスリンの働きが悪くなる病気というイメージ、よく分かりました!

M: ピッチャー、キャッチャーの片方もしくは両方に問題があるために、インスリンの働きが悪くなり、結果として血糖値が上昇してしまう、それが糖尿病という病気なのです。あと、インスリンが移動するための血管の状態も大切です。例えば、動脈硬化などで血管が細くなると、血流が悪くなってインスリンが細胞までたどり着きにくくなるため、血糖値が下がりにくくなってしまいます。

A: ピッチャーが投げた球が、現場まで届かないということですもんね。インスリンの作用の仕組み、すごくよく分かりました!