三番目は、精神的な柱を定め、食生活のあり方を定めた。国内秩序を本当に維持するためには、制度だけ作って強権的に治めようとしても失敗する。隋を始め中国の王朝史を調べ、その失敗から学ぼうとしたのであろう。

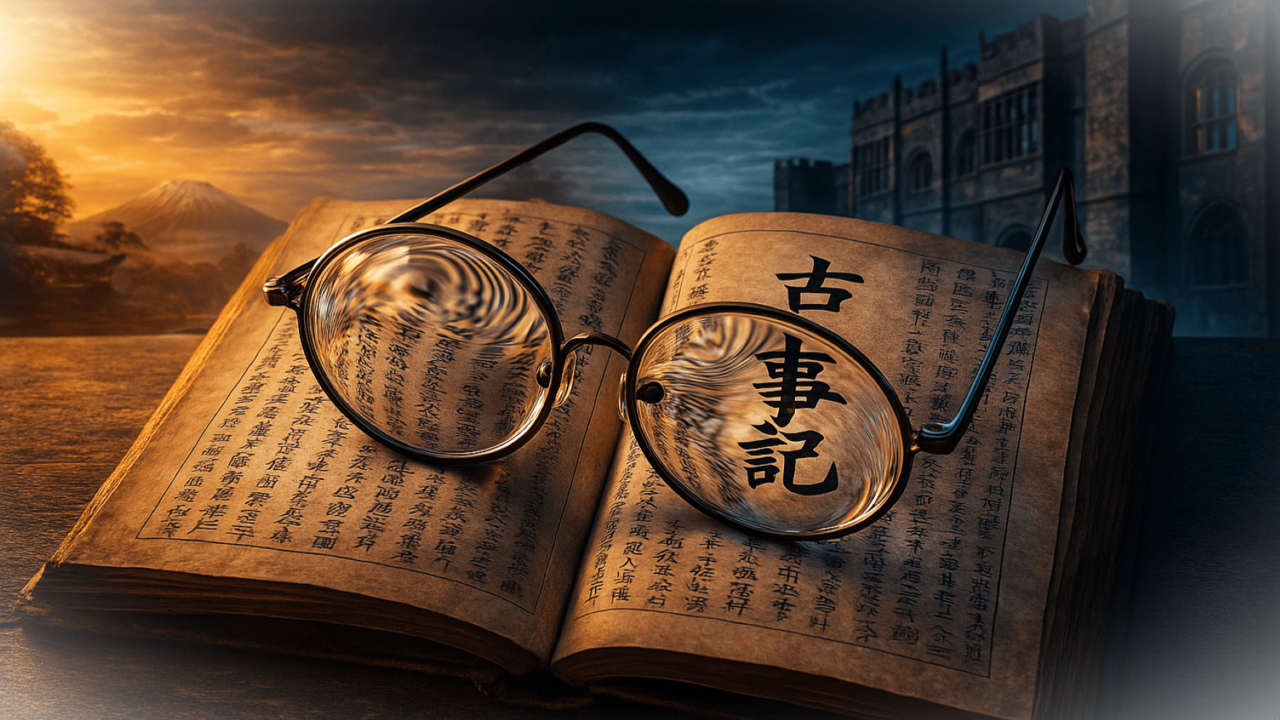

『古事記』の「中つ巻」に大物主神を祭って天下が治まったという話が載っている(崇神天皇)。庶民の精神的な柱として地域の共同体が信仰する氏神を認め、それを官製の神に統合することを思い立ったのではないかと見ている。

食生活で重要なことは、肉食をどうするかである。具体的には、牛肉、馬肉、豚肉であるが、これらが普及すると牧草地が必要となり、森林を切り開くことになる。

そうすると治水や作物環境の問題が生じ、川魚や沿岸漁業に影響が及ぶ。その上、肉や動物では税として徴収する場合に不都合である。肉食が普及すると、好ましからざることが多くなる。

四つ足動物の肉は食べないという原則を、仏教の無益な殺生をしないという教えから引っ張り出して普及させた。

四番目に、国のアイデンティティを定め、民の精神的な拠り所を確立しようとした。国を一つの家、つまり国家としてまとまることを考えたのである。

国号の「日」は太陽を表わすので、最高神を天照大御神と定め、伊勢神宮に祀ることとした。伊勢が選ばれたのは、「日が昇る東の海に面した伊勢の地方では、古くから太陽神への信仰がさかんであった。伊勢はまた、大和朝廷が、東国へ進出する拠点でもあった」(吉田孝 前掲書)からである。

六八五年には、二十年ごとの式年遷宮を定めている。これに従い持統天皇の年代に第一回を行い、現在までそれが続いている。

そして、伊勢神宮の整備と全国の神社の修理を命じている。神社には鎮守の森が必ずある。自然環境も含めて地域のシンボル的機能を期待したのであろう。

そして、宮廷の祭祀として行われていた新嘗 (にいなめ)祭を国家的な祭祀として整備した。大嘗祭 (だいじょうさい)とともに現在まで受け継がれているが、いずれも祭主は天皇である。権威者として君臨するという計算がそこにはあったと思われる。

五番目は、仏教に鎮護国家の役割を果たさせるべく、国立の大官大寺(大安寺)を造営し、「諸国に金光明 (こんこうみょう)経や仁王 (にんのう)経などの護国経典を購読させ、日本の古代仏教の基本的な特色である護国仏教への路線を敷いた」(吉田孝 前掲書)。

薬師寺を建立し、六八五年には大和法起寺に三重塔を完成させている。それ以外に意識的に多くの寺を建立している。

天武の時代ほど寺院が増えた時代はないと指摘するのが田中英道氏である。『扶桑略記』によると推古天皇の時代には、四十六の寺院が天武崩御の頃には五百四十五寺になっていたとのことである。

👉『誰も知らない本当の『古事記』と日本のかたち』連載記事一覧はこちら

【イチオシ記事】「お前を抱きたい」そう言った次の瞬間彼は私の上にのしかかるようにして…

【注目記事】私の妹は、5年前に殺された。高校二年生だった。自宅のすぐ傍で車の中に引きずり込まれて、河川敷まで連れて行かれ…