【前回記事を読む】「クレーマー」を「相談者」にする方法:最も簡単で効果があるのは「○○○○?」の質問。感情的だったクレーマーも客観的になり…

事例と解決篇

第一章 クレーム対応

【事例1】

事例1の対応方法(2) さて、どうにもならない!?

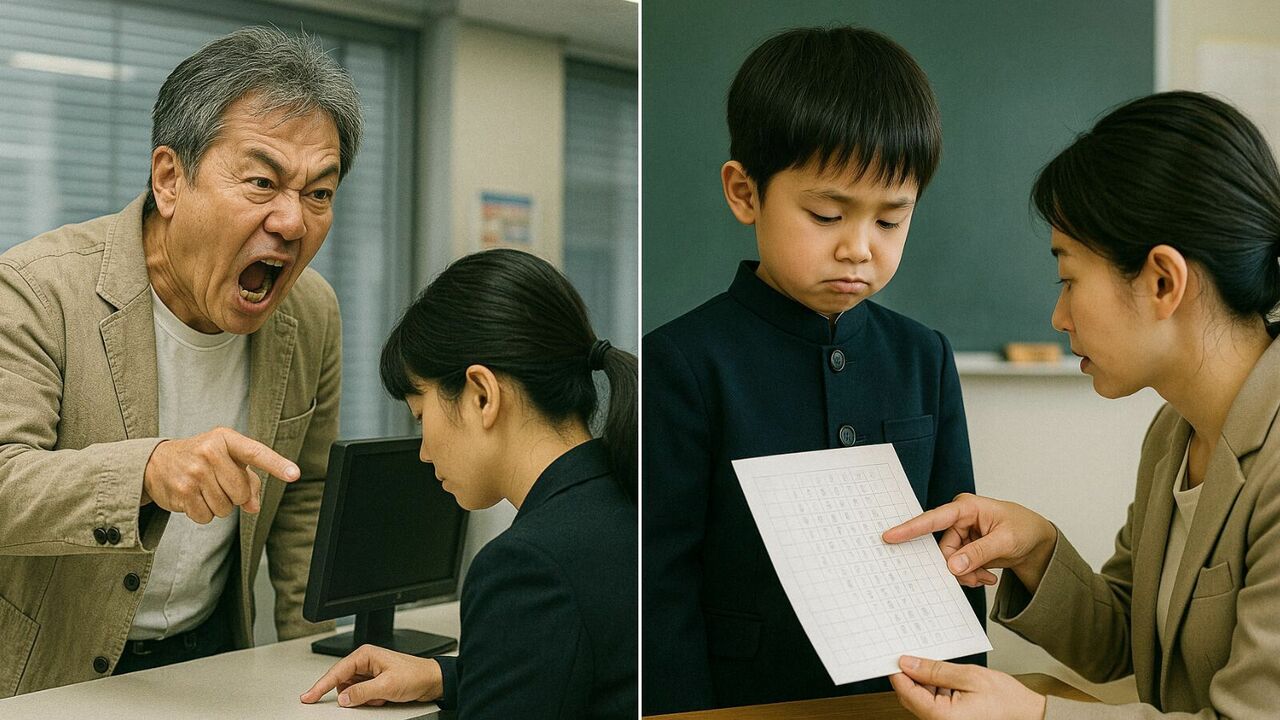

相談者の言い分を十分に聴く姿勢で臨んでも、全く通用しないということも起こります。各々の職場で、過去の経験などから想定できるクレームがあるかと思います。「こんな時はこうする、こう言う」といった具体的な行動や文言を盛り込んだ対応マニュアルを作成して担当内で共有するなど、相談者に飲み込まれない対策が必要です。

・明らかに不当な言い分

話しているうちに相手が徐々に感情的になる、といった状況であれば、こちらの対応にも工夫の余地がありそうです。しかし、最初から感情的になっている状態であれば、先に紹介したやり方で話を聴こうとしても、残念ながら全く通用しないこともあります。それが明らかに不当な言い分なのであれば、あとは穏やかに、かつ毅然と対応するしかありません。

そのような時によく経験したことが、名前や年齢など個人情報を聞かれることです。先にも紹介しましたが、後で上の者に言いつけるという目的を話した人もいましたので、何とか主導権を握ろうという心理が働いているものと考えられます。

私の姓である「佐藤」は、日本で最も多い姓であるため、姓を名乗っても名を求められることが多いです。必要であれば伝えますが、たいていは○○課の佐藤で済ませて、フルネームは言いませんでした。その課に自分と同じ姓がいなければそれで事足りますし、複数いても○○担当の佐藤と言えば自分しかいないという状況にありました。

これは、あまり個人を印象づけることがないように、自己防衛のためにしてきたことです。先の事例に挙げた「そっちの間違いだから責任を取れ」のように、こちらの誰にも落ち度がなかったことを一個人にぶつけられ、そのまま個人攻撃にすり替えられる、ということがしばしばあったためです。

私は名や年齢を求められても、「この担当に佐藤は私だけですので、名前まで言う必要はありません」とか「今話題にしていることに私の年齢は関係のないことです」といった具合に対応していました。話は聞くけれど、余計なことには応じないという姿勢を、穏やかに、かつ毅然と行うことを心がけてきました。

思い通りにならないと感じたのか、捨て台詞(ぜりふ)を残して立ち去ることもありましたし、徐々にトーンダウンして、冷静に話ができる状態になることもありました。