【前回の記事を読む】月を題材にそれを眺める歌い手の様々な感情が色濃く出された歌4首。女性のもとへ訪れた後の朝帰りの寂しさが漂う後朝の歌や…

第1部 後鳥羽院 順徳院への追慕

第二章 やまとの自然の姿が引き起こす様々な想い

第3節 あわれ

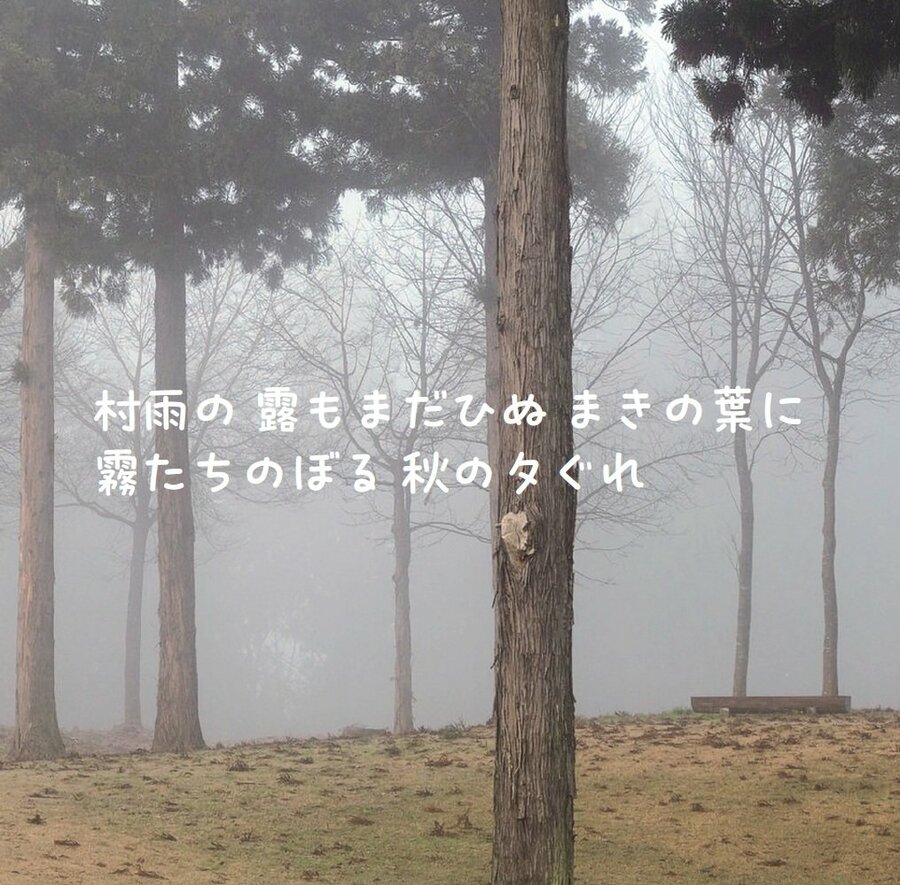

霧のたちのぼる秋の夕暮れの嘆きから始まって、寂しく山桜と憐れみ合うまで、様々にあわれを感じる気持ちを歌います。

2-3-1

【訳】

村雨(むらさめ)(にわか雨)の露がまだ乾かない槙(まき)の葉に

霧が立ちのぼってくる秋の夕暮れ

【歌人略歴】

寂蓮法師(じゃくれんほうし) 1139-1202年。藤原定長。平安時代末期から鎌倉時代初期にかけての歌人、僧侶。僧俊海の子として生まれ、10歳のころ叔父である藤原俊成(真序2-5-2)の養子となる。

藤原定家(真序5-3-1)は藤原俊成の実子であるが、1162年生まれであり定長とは23歳差ある。30歳代で出家し、歌道に精進した。御子左家(みこひだりけ)の中心歌人として活躍した。『千載和歌集』以下の勅撰和歌集に、117首入集している。家集に『寂蓮法師集』がある。