第二部 猿蓑を軸とした芭蕉門下の俳人

猿蓑 芭蕉 そして其角・嵐雪・去来・丈草・凡兆

芭蕉

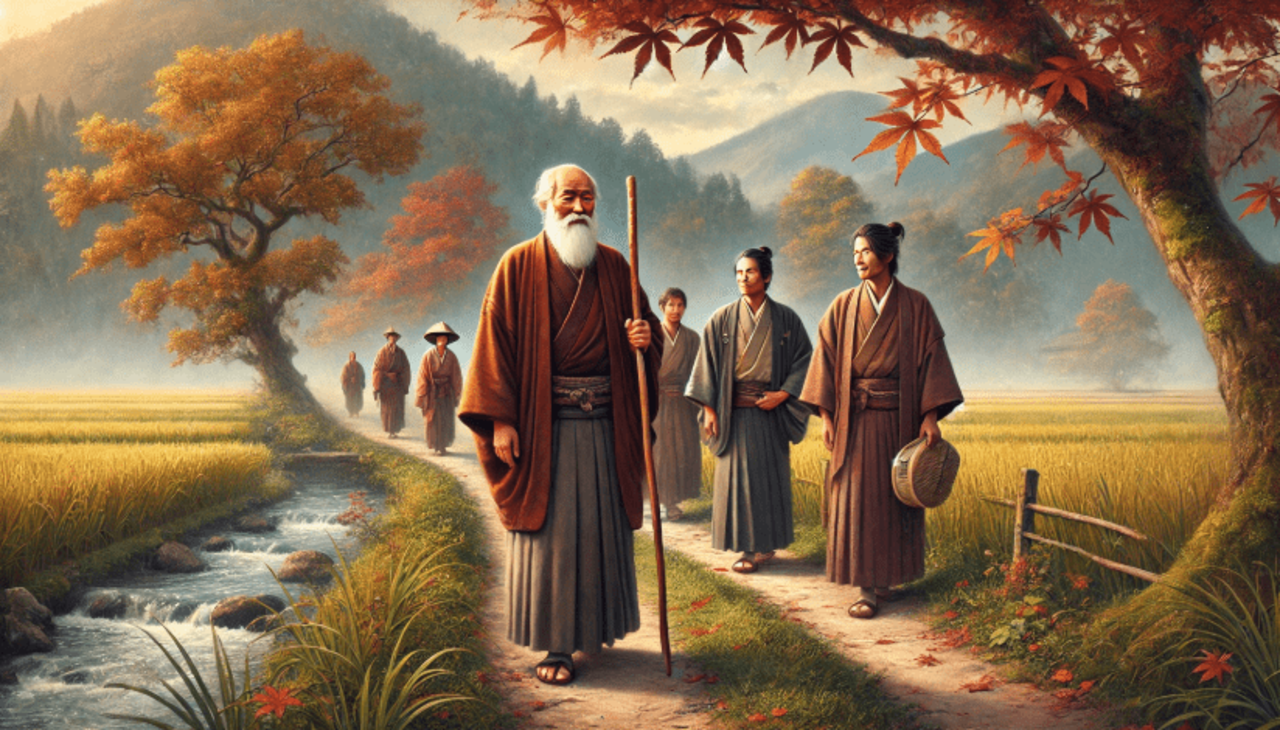

元禄二年三月の末に江戸深川の芭蕉庵を人手に渡し、八月末までの五か月間、東北から北陸をめぐる、風流の真髄を究めたいという一念の旅(日数百五十日・二千四百キロ)に、曽良を伴って、芭蕉は出発した。

その旅を主題にした紀行文が「おくのほそ道」である。この当時、俳諧については、地方の武士・商人の間にも、かなりの人の嗜とされていた。武士は参勤交代で、商人は商取引で、江戸と交流の機会が多かったので。徳川幕府による長期平和の恩恵である。

とは言え、都心より遠隔地のため、通る土地柄によっては、旅人には厳しい環境に変わりはなかった。行き先によっては、すぐ俳席になったり、知人の紹介などで俳席が持てる所もあり、全く手掛かりもなく、天候にも恵まれず、生死に関わる状況に置かれた事もあった。

この旅を通じて関係を深めることが出来た知人達が、後世、蕉門俳諧理解の大きな力になったであろう事が想像出来る。この旅で、芭蕉自身の内部にも、かなりの収穫があったと見てとれる。

その一つは、この旅を通じて確かになって来た俳諧理論〝かるみ〟〝あたらしみ〟に気付いたこと、これは「不易流行」と一体をなすものという理論である。

〝かるみ〟は日常身辺の事こそ大切で、それを日常使っている言葉で、その事柄が内蔵する味わいの深みを表現しようと言うことであり、不易流行とは、身辺移り変わるように見えるものは、実は永遠に変わらないものの一時的な姿であるという考え方である。

いま一つは、芭蕉の内面的成長である。この旅の終着点大垣の如行邸に、大勢の弟子・知人に囲まれ祝福を受けるが、その中の一人に大垣藩士戸田如水がいて、その時の芭蕉の人物像について

「心底計り難けれど、浮世を安くみなし、諂(へつら)はず、奢らざる有様なり」と知人への手紙に書いている。

おそらく、芭蕉が自らを、士農工商という身分の枠外に置いている心境かと想像され、当時の封建の社会では余程の事で、意識は僧に近いところに達していた。