【前回の記事を読む】私は猫の死に憧れていた――死期を悟ったら、どこだか知らない所へでも行って人知れず消えようか…とおもったりもする

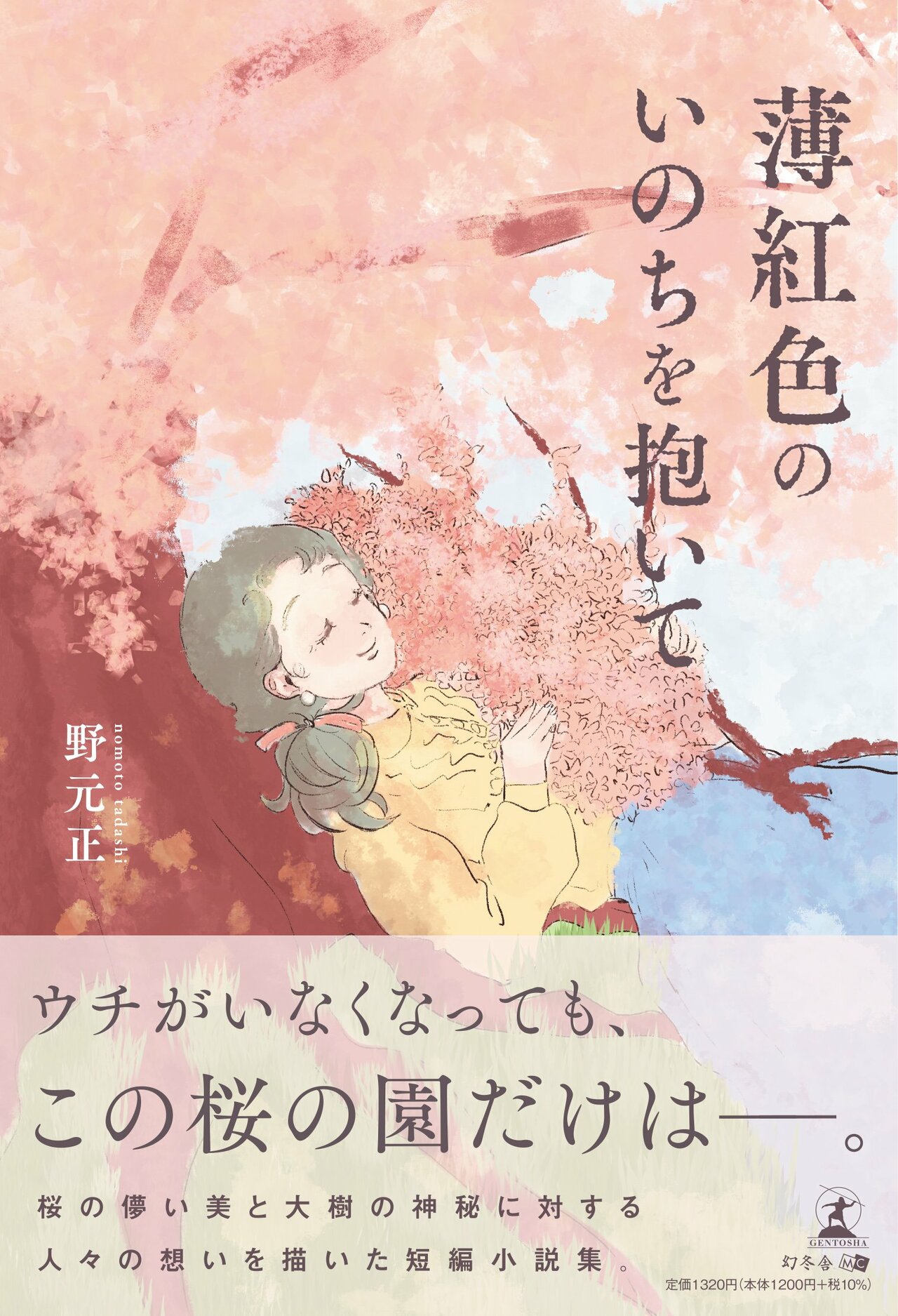

薄紅色のいのちを抱いて

満開そして散り桜

母屋の近くにある苗畑には、悠輔が新種の桜の誕生を願って植えた最後の接ぎ木がある。

「成長が早うて花は紅の八重咲きやとおもうで」

背が高く額の秀でた悠輔が笑顔で言ったのを覚えている。毎日、水かけをしているが、芽の先の薄萌葱色(もえぎいろ)が濃さを増したようにおもえる。

確かに古家の独り住まいは、夜など静寂を通り越し、すべての音が闇に吸い取られてしまったようだ。独りになってから時どき、知らぬ間に口からこぼれる独り言に、夕子自身が、(もうびっくりやなあ)とおもう。

静寂な闇は悠輔の面影をおもい出すのに十分過ぎた。

だが、悠輔とは、穏やかに暮らしていなかったときもあった。長い人生の間には、花冷えの桜吹雪の中に立ち尽くし、泣き止まない桜子を抱きながら帰って来ない彼を待ち続けたこともあった。

それは古稀を過ぎた夕子の女の形見として心の片隅に氷の痼(しこ)りとなって残っている。悠輔が他の女を開き絡み合っている姿態をおもい浮かべるだけで夕子の血は煮え滾(たぎ)った。

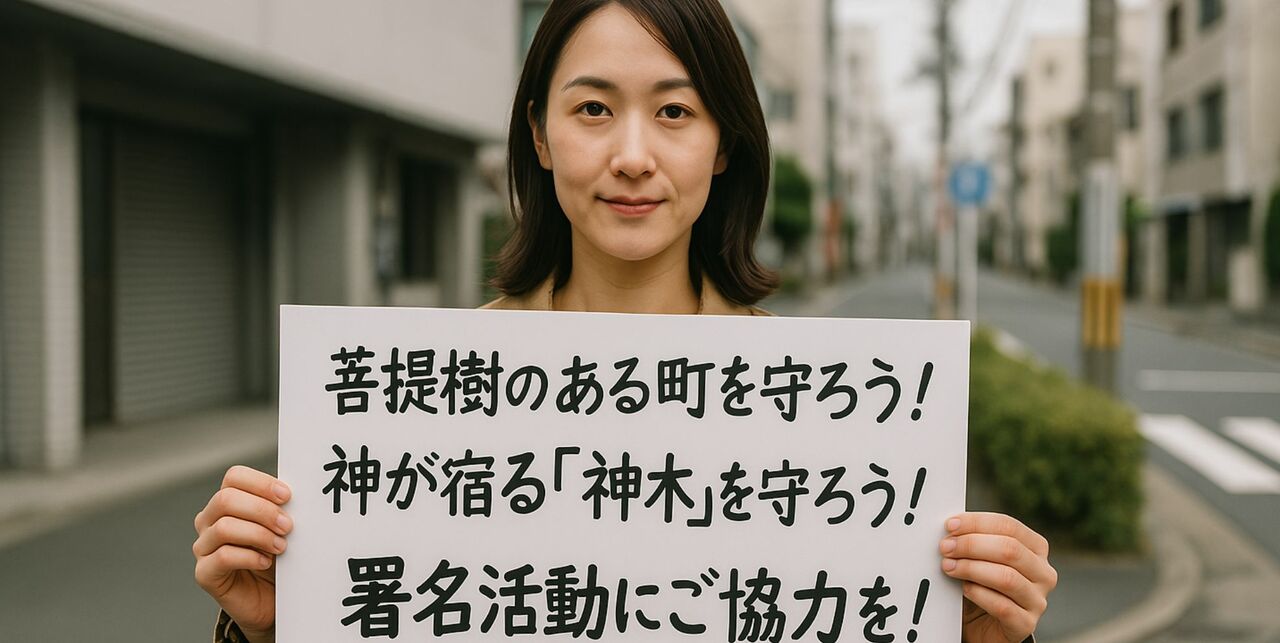

悠輔が知人に頼まれ、桜を守り育てる会の講師になったときだった。講座の日に限って帰りが遅い。

あの日、しだれ桜がしきりに散り降る晩、とうとう悠輔は帰ってこなかった。その日はよりによって結婚記念日だったのだ。

あれこれ浮かぶ二人の姿態。夕子は必死でその幻影を打ち消そうとおもった。しかし、おもえばおもうほど、不確かだった幻影は、彼女の脳裏に確かな像を結んだ。

夕子は悠輔を問い詰めることなく平静を装い、気がついていないフリをして、次の講座の日、密かに教室の外で悠輔を待った。

教室から出てきた彼は受講生たちに挨拶して家とは逆の方向に歩いて行く。