【前回記事を読む】なぜ体の外側の診療が「内科」で内部の手術が「外科」? 実は百数十年前までは、外科医の仕事は体の表面、外側だけに限られていた!

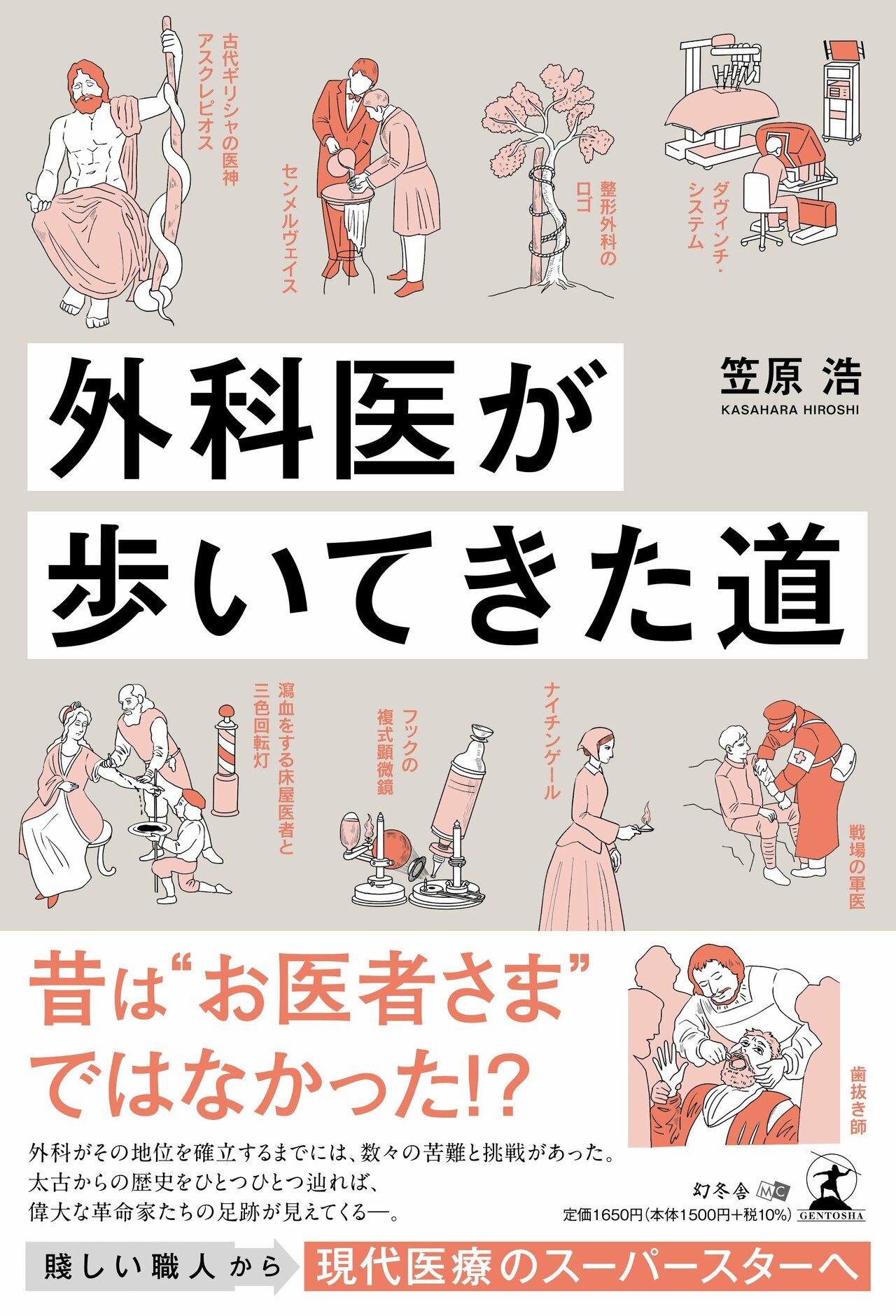

第一話 外科医は「医師」ではなかった

―血や膿に触れるのは卑しい仕事?―

呪術的医療から経験的医療へ

やがて、メソポタミア、中国、エジプトなどの大河の畔で文明が生まれます。それぞれの文明で文字が発明されたことにより、それまでは口伝えだけだった情報が、時代を超えて広く伝達可能となりました。経験の蓄積によって獲得した薬草の効果などの有益な知識が、医療者に活用されるようになったことは大きな進歩です。

メソポタミアのシュメール人が遺した粘土板には、250種以上の薬草などさまざまな薬の効果のみならず、外傷や骨折の手当など、ある程度の外科的処置や簡単な手術についての記載も見られます。

約2000年前の中国にも、365種の薬草を記載した「神農本草経」が存在していました。

けれども、そうした知識は文字が読める限られた階層の人たちに独占されていました。身分制度が確立してくる中では、最上位となる聖職者の手に医術は握られてしまうことになります。多くの国々で、医学医療を司る役職は神官や僧侶のものとなりました。

例えば、すでに唐の医学知識がある程度流入していた奈良時代のわが国でも、律令制度で設置された典薬寮(現代の厚生省に相当する)の初代の長官(典薬頭)は、修験道開祖の役行者の高弟の韓国広足でした。

薬草なども、神や聖人から授けられた知識だとして、高位の神官や僧侶、あるいは修験者から与えられることで有難味(治療効果?)が増したことでしょう。