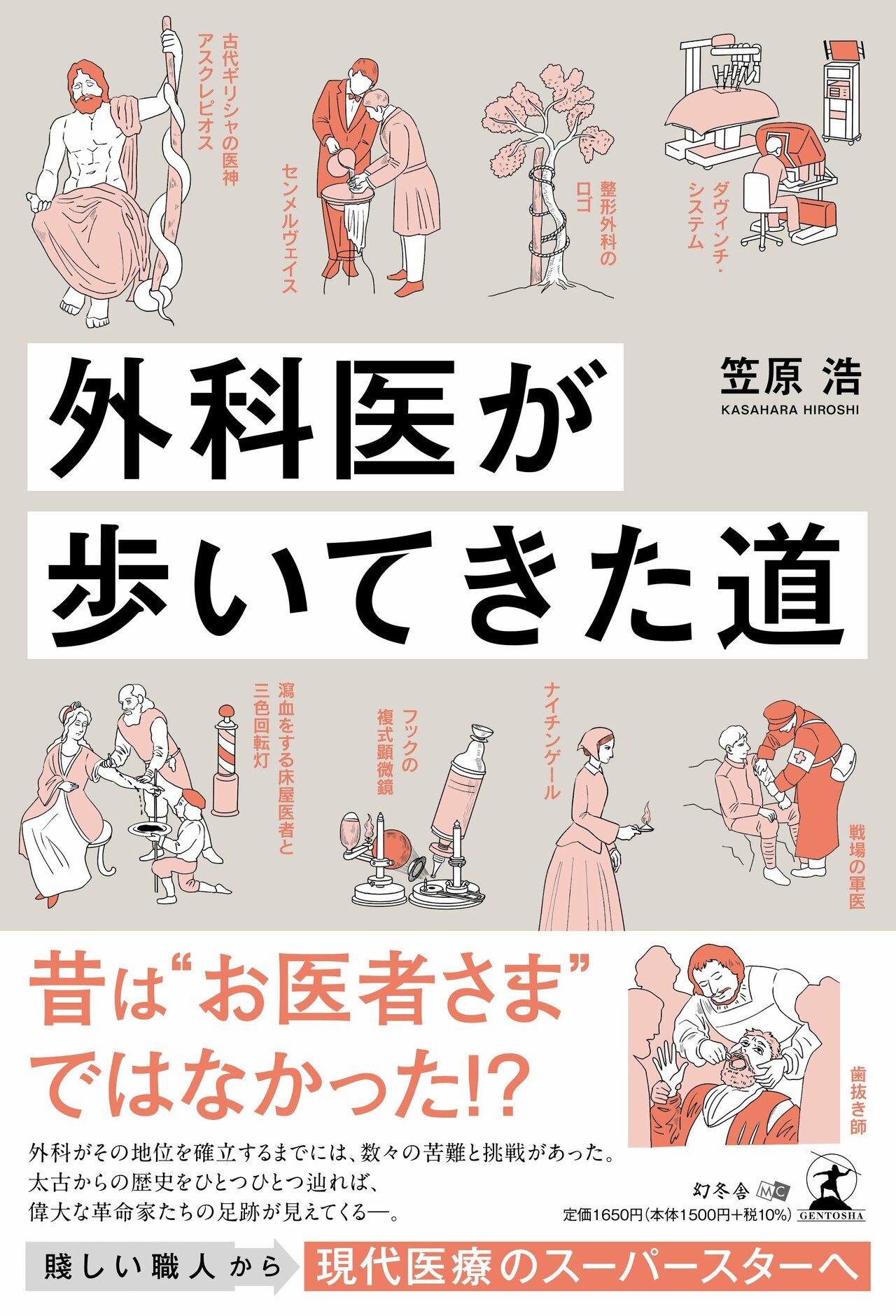

はじめに

―身体内部の手術をするのに「外科」?―

近代以前の外科は「ソト科」だった

手塚治虫の「ブラック・ジャック」は1970年代に少年週刊誌に連載された医療漫画ですが、現代でも50周年記念の腕時計がセイコーから発売されるなど高い人気を保っています。

継ぎはぎのある顔をした主人公のブラック・ジャックこと間 黒男は、無免許なのに天才的な腕前を持った外科医です。

だれもが不可能と思うような難手術を成功させ、ときには数千万円もの法外な報酬を求めるという、一見は強面の悪徳医師ですが、真に困っている人たちへの人情味溢れる対応や、しばしば 「医療と生命」 をテーマにさまざまな課題を提示してくれるなど、素晴らしいキャラクターです。

彼の絶妙なメス捌きと、権力や金の力に左右されないアウトサイダーとしての生き方に魅せられて、外科医に憧れた読者も少なくはなかったことでしょう。

ところで、臨床医学は内科系と外科系とに二大別されます。

内科のお医者さんの診察は、聴診器による聴診や打診、血液や尿の検査やX線写真などで異常の有無を調べ、必要に応じて注射やお薬の処方をしてくれますが、通常はからだの外側からの診察だけですよね。

ところが、腹部外科や胸部外科といった外科のお医者さんたちは、メスを使って皮膚を切開し、腹腔や胸腔などからだの内部に手を入れて病巣を摘出する手術を行っています。脳外科ともなれば頭蓋骨に穴を開けますよ。

からだの外側からの診療が「内科」で、からだの内部の手術をするのが「外科」だなんて、奇妙だと思いませんか?

実は、わずか百数十年前までは、外科医の仕事は文字どおりからだの表面、すなわち外側だけに限られていたのです。

病気の治療はそれなりの身分と学識を備えた「お医者さま」にお任せすべきことだったのですが、当時の「偉いお医者さま」は、血や膿などの「汚物」に直接に触れることはいたしません。

外傷の止血や縫合、腫れ物の切開排膿、イボの切除、抜歯(かつては歯痛に対する唯一の治療法)、あるいは瀉血(しゃけつ)や浣腸などは、はるかに格下の医療者として「床屋」やそれから進化した「床屋医者」が担当していたのです。

からだの内部は太古からずぅ~っと長い間、絶対に手を触れてはならない聖域でした。

からだの外側への手当は 「外(ソト)科」、からだの内部の病気を治療するのは 「内(ウチ)科」 という当時はごく自然だった医療区分がどうして逆転したのか…古代から始まり、わずか百数十年前の医学革命を経て、生まれ変わった近代外科の歩み、そして現代外科医学の驚異に至る物語を、あちこちにちりばめた「こぼれ話」とともに、ぜひお楽しみください。