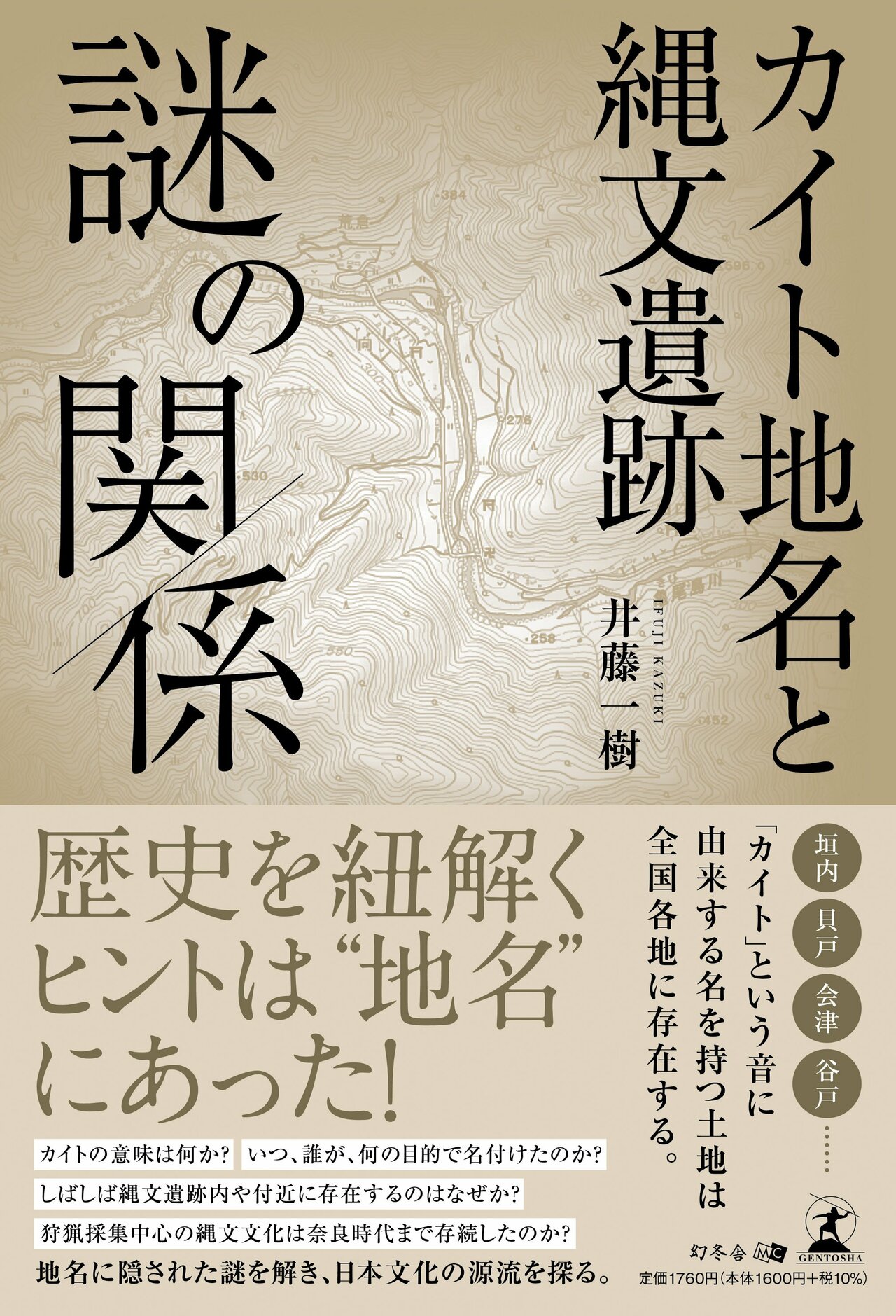

『日本国語大辞典』で調べてみると「谷間の小平地」とあり、それ以外の解説はありません。郡上市の他町村の一部を調べてみますと、「垣内・かいと」「廻戸・かいと」等があることが判明しました。引き続き「かいと」で検索してみると次の解説が見つかりました。

垣内は地方によって、ケート、カイチ、カイツ、カキウチ、カキナイ、カクチなどともよばれ、ことばとしては現在ほぼ全国にわたって分布している。また、垣内という漢字をあてるほかに、海渡、街道などさまざまな当て字が行われている。

【一】垣内の意味する内容は、全国を通じてみればきわめて複雑多岐にわたっているが、およそ次のように類別できる。(一)地域結合、(二)集落の共有山林、(三)同族集団、(四)屋敷の一部名、(五)一区画の屋敷地、(六)屋号、(七)区画された一団の耕地、(八)一区画の原野、(九)地字(ちあざ)名。

古くは一つであったと思われる垣内の意味が、各地でこのように分化してきた道筋と理由が問題になる。

【二】垣内が固有名詞として用いられる場合、通例その上に種々の名を冠してよんでいる。その呼び名は、ほぼ次の七通りに分けられる。

(一)方角名を冠するもの。東垣内、上(かみ)垣内など。(二)地形を示すもの。谷垣内、原垣内など。(三)樹木名を冠するもの。栗(くり)垣内、柿木(かきのき)垣内など。(四)人名を冠するもの。平七垣内、伝五郎垣内など。(五)職業名を冠するもの。鍛冶(かじ)垣内、紺屋(こうや)垣内など。(六)社寺関係を示すもの。宮垣内、寺垣内など。(七)その他。百垣内、むじな垣内など意味のとりにくいもの。垣内に冠せられた名称によって、命名の動機をうかがうことができ、垣内の性格を考えるうえに有効な手掛りとなる。

(以下略)

これが私とカイトの初めての出会いです。その後、柳田国男の『垣内の話』『垣内の研究』も読みましたが、当時としてはむつかしく、また雑然としていてわかりにくい内容でした。したがって、その時点ではカイトに対する興味より、洞と谷の違いに強く惹かれていき、そちらの研究を優先しました。

【イチオシ記事】何故、妹の夫に体を許してしまったのだろう。もう誰のことも好きになれないはずの私は、ただあなたとの日々を想って…

【注目記事】娘の葬儀代は1円も払わない、と宣言する元夫。それに加え、娘が生前に一生懸命貯めた命のお金を相続させろと言ってきて...