ドッドは、バーリーに譲歩して、たしかに労働者の問題は労働立法によって解決されたし、経営者は株主利益の最大化のために行動すべきであるとした。

企業は株主利益の最大化のための経営をされなければならないというのが、アメリカの伝統的な考え方になってきた。それでは、米国においていわゆる公益事業会社の会社経営はどうなるのかが問題となる。

ドッドは、「会社経営者は誰に対して受託者であるか」という1932年の論文において、公益事業に関して次のように指摘していた(拙稿「米国における企業の社会的責任論の展開(1)」『民商法雑誌』70巻3号〈1974年〉、拙著『会社法の規制緩和とコーポレート・ガバナンス』[中央経済社 2000年]に再収録)。

すなわち、公益事業に用いられる私有財産は、限定的な意味においてのみ私有財産である。

たとえば、鉄道事業は、適切なサービスを提供し、当局からの要求によりその便益を拡大させ、合理的な料金のみを請求し、そして一定の後援者に特権を付与することにより得られる利益の大きい新ビジネスが可能であってもすべての乗客を同一に扱うこととなる、と指摘していた。

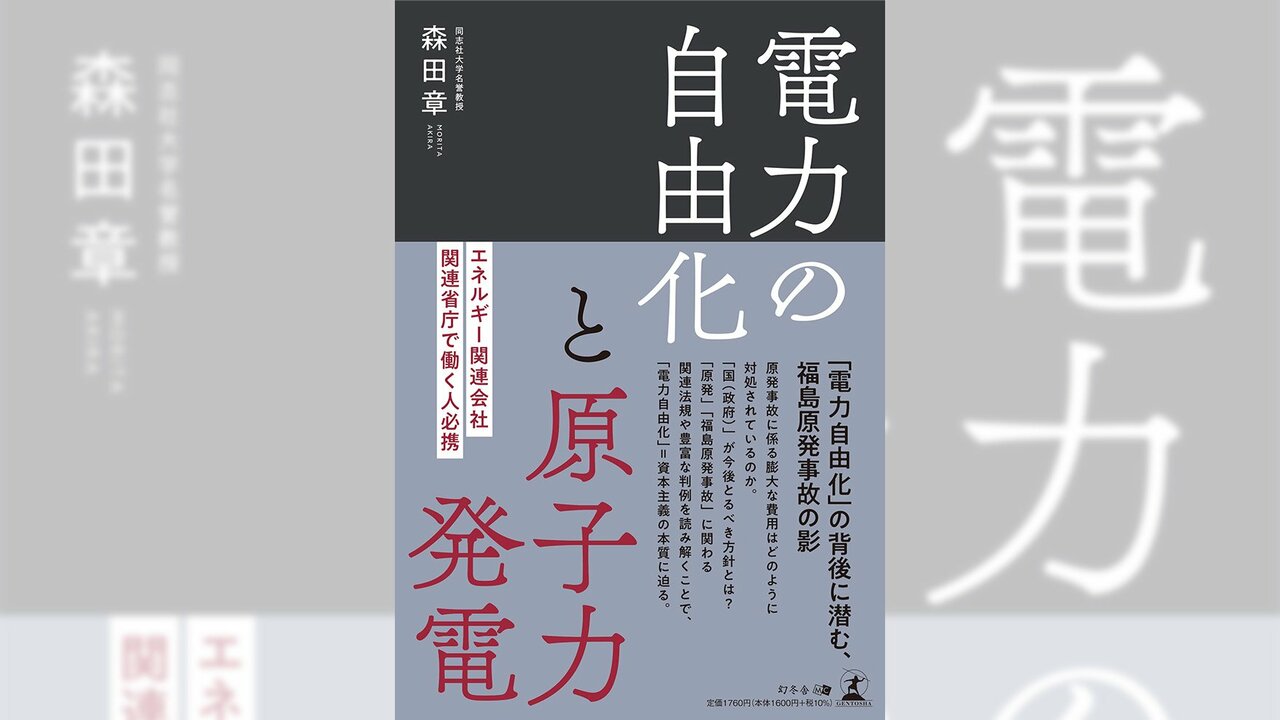

しかしながら、電力の自由化が実現されると、電力会社は、公益事業会社でなくなるわけであり、株主利益最大化を目標とする経営が行われることとなる。発電施設を売却したり、ガス会社との企業併合などが進展するであろうし、電気料金の規制もなくなることになる。

利潤極大化を求めなければならず、電力会社も一般企業のように資本市場のコントロールを受けることになる。株主利益が最大化される企業経営が求められる。

おわりに

東日本大震災による福島原発事故により生じた巨額の損害は、いわば大規模な天災であって、天災であれば誰も責任を負わないという考え方も外国にはみられるようである。

しかしながら、原子力損害賠償法は、「異常に巨大な天災地変」でなければ、原子力発電事業者及び国が最後まで責任をとるという基本方針を採用しており、この方針は、福島原発事故についても貫徹される。

つまり、天災による原子力損害についても、原子力事業者が「無過失責任」による損害賠償義務(絶対責任)を負わされ、国が原子力事業者に「援助」することになるというのが原子力損害賠償法のスキームである。

【前回の記事を読む】アラブの石油停止やスリーマイル島の事故などを含む逆風となる出来事が生じたため、4基の建設をキャンセルすることになり…

【イチオシ記事】喧嘩を売った相手は、本物のヤンキーだった。それでも、メンツを保つために逃げ出すことなんてできない。そう思い前を見た瞬間...