【前回の記事を読む】株主資本主義が伝統となりつつあるアメリカ。電力会社や鉄道事業等の公共事業が民営化され、規制が緩和されると......

第1部 電力会社のコーポレート・ガバナンス

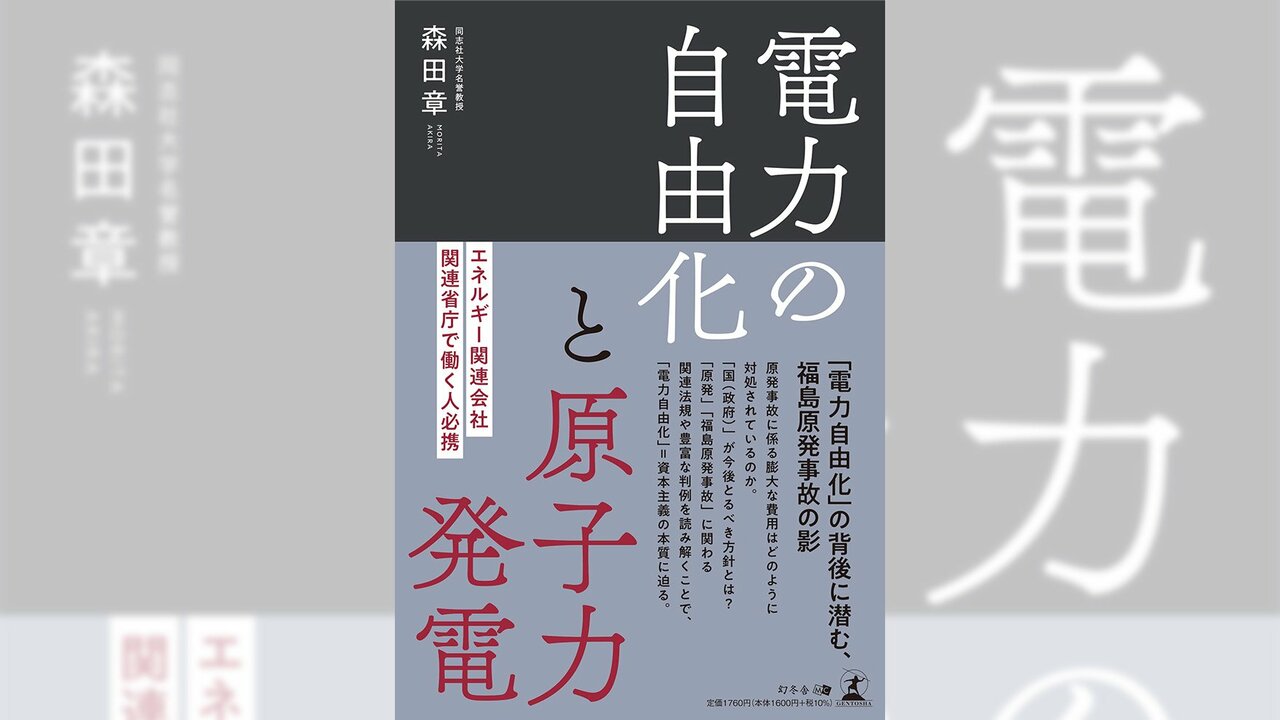

1.原子力発電と電気料金

おわりに

しかしながら、当時の政権は、福島原子力発電所の事故は、人災であると断定し、東京電力の経営者の失敗が原因であると主張し、経営に失敗した企業に対する会社再生の場合のように、東電債権者の債務免除を要請した上で、原子力損害賠償法上の国の原子力事業者に対する「援助」は、国民負担の最小化を図るという名目のもと、財政上の負担が国には来ないようにした。

もちろん東電債権者による債務免除は拒否されたが、東電に対しては財産を処分させるだけでなく、国は東電にニューマネーを入れることと引き換えに種類株式の交付を受けて支配権を奪った。そして国の管理下で、東電に損害賠償責任を果たさせ、株主に対する配当はさせていない。

国の「援助」は、日常語による援助とはかけ離れ、賠償責任を分担することなく、東電に対しては賠償のための資金繰りだけを行う形ばかりのものになっている。

原子力損害賠償法によれば、福島原発事故による巨額の損害賠償については国による補償契約上限の1200億円までは東電が責任を負い、それ以上の賠償額は国の「援助」によりなされると思われた。さもなければ、東電は電気料金を高くして損害賠償せざるを得なくなるからである。

しかしながら、政府は、福島原発事故を契機として大幅な電力の自由化を進めた。このことによって、原子力発電所を抱える大手電力は、利益水準の切り下げを余儀なくされた。東京電力にとっての電気料金の自由化は、福島原発事故の損害賠償責任を果たすための財源を減少させられることになっている。

政府は、電力の自由化を図るのであれば、東京電力の福島原発事故の損害賠償について、実質的な「援助」を十分にすべきであるが、それを行わずに、東電株主に対しては支配権を奪い、利益配当を禁止している。