第1章 幼い日の思い出

7 遠い日の記憶

夕暮れ時

表の通りからは、人の話し声や自転車のベルの音など、夏の宵のざわめきが伝わってくる。階下では母が夕飯の後片付けをする水の音や、茶碗のふれ合う音がする。

暫(しばら)くすると、父が褌(ふんどし)一つ着けただけの裸でうちわ片手に上がってきた。弟もあとからついてくる。暮れなずむ空に一つ、二つとこうもりが飛ぶ。まるで小さな黒い布切れがひらひらと舞っているようだ。

「こーもり、来ーい、こうもり来い/お湯屋の煙突回って来い/三日月おっつき(月)さんくわえて来い」

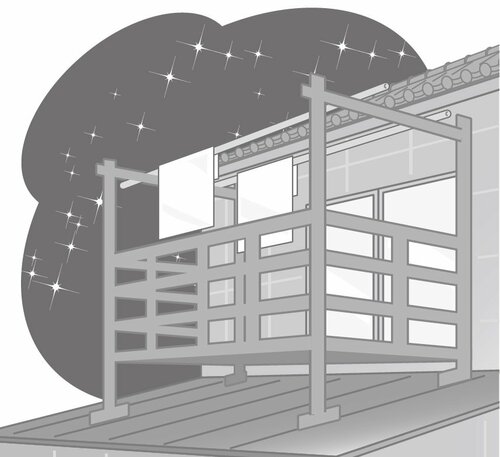

誰に教わったのだろう、小さいころの夕涼みに、私はいつもこの歌を大きな声で歌った。物干し台の柵によじ登ると家々の甍(いらか)越しに、近くの風呂(ふろ)屋の高い煙突が見えた。

『ほんとうにこうもりはあの煙突を回って来るのかな』、ひとりでそんなことを思った。

わずかに残っていた西の空の茜色が消えるころ、北の方角に一番星が瞬き始める。やがて見上げる空の少し左寄りに、ひしゃくの形をした北斗七星がくっきりと姿を見せる。

そしていつの間にか夏の夜空は、沢山の星で埋め尽くされていく。「もう中へ入ろう」と促す父に、まだ家の中に入りたくない私は、「もうちょっと」と頑張る。そして弟を相手に挟み将棋をしたり、ひょこ回しをしたりして夏の夜を楽しんだ。

地蔵盆

私が育った所はびっしりと家が建てこんだ、商店と住宅が入りまじった街だった。私の家の斜め向かいが餅(もち)屋さんで、お供え餅(もち)の外に、田舎まんじゅうや六方焼きなどいろいろな和菓子が、ガラスのケースにきれいに並べてあった。

その店の横手が露路になっていて、その露路を少し入った所に小さな地蔵さんの祠(ほこら)があった。日頃は忘れられたようなその地蔵さんが、年に一回、町内の主役になるのが八月の地蔵盆の日である。

地蔵盆の前日になると、町内の世話役のおじさんたち(私の父もその中の一人だった)が集まって準備を始める。まず地蔵さんに一番近い、永井さんというお家(うち)に保管されている道具類が運び出される。

子供たちも集まってきて、わくわくしながらその様子を見守る。地蔵さんの前の露路に新しいむしろが敷き詰められ、いつもは閉まっている祠(ほこら)の扉が開かれる。