第一章 やまとの国の自然の姿や様々な風物

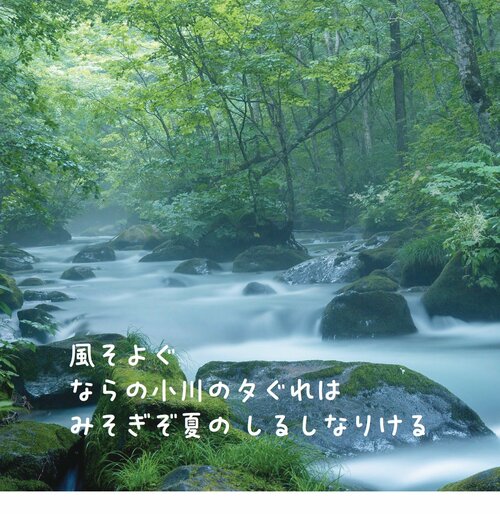

第2節 風そよぐ

夏から秋の深まりにかけて、季節の移り変わりとともに変化する風のたたずまいを歌います。

1-2-1

【訳】風そよぐ夕暮れに楢(なら)の木の茂る小川(上賀茂神社・御手洗川(みたらいがわ))では夏のみそぎ行事(夏越(なごし)の祓(はらえ))が執り行われているから涼しいけれども夏には違いない

【歌人略歴】

従二位家隆(じゅにいいえたか)1158-1237年。源家隆。和歌を藤原俊成(藤原定家の父)に学んだ。歌人としては晩成型であったが同時代の藤原定家と並び称される歌人。

晩年になってからも作歌意欲は衰えず、その多作ぶりは有名で、生涯に詠んだ歌は6万首もあったといわれている。

『千載和歌集』(5首)以下の勅撰和歌集に281首が採録されており、定家が撰歌した『新勅撰和歌集』には最多の43首が入集している。歌集の『壬二集(みにしゅう)』は六家集の一つ。

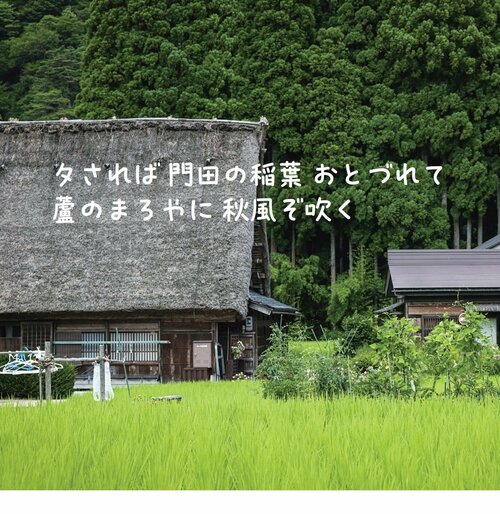

1-2-2

【訳】夕過ぎに門前の田(門田(かどた))の稲穂を通り抜けて粗末な蘆(あし)ぶきの私の家を秋風が吹き抜けてゆく

【歌人略歴】

大納言経信(だいなごんつねのぶ)1016-1097年。源経信。詩歌管弦に秀で、有職故実(ゆうそくこじつ)にも通じ、多芸多才の持ち主。多くの歌合せに参加し、当代一の歌人といわれた。

その歌風は歌題を正確に把握し、平明な表現で優れた声調を獲得しようとしたものであった。『後拾遺和歌集』(6首)以下の勅撰和歌集に85首が入集している。家集に『大納言経信集』がある。

1-2-3

【訳】強い風で秋の山の草木がしおれるようにうなだれている山に風と書いて嵐というのも納得だ

【歌人略歴】

文屋康秀(ふんやのやすひで)生年不詳-885年?。平安時代前期の歌人。官人としては卑官に終始した。小野小町と親密だったと伝わる。六歌仙の一人。