源五郎出奔

「そういえば……先日、北条の戦見分(いくさけんぶん)を案内してくれると言っていたな……」

「お気が変わられましただか?」

「難波田の家に行く前に……戦見分も悪くなかろう……。せっかく家を出られたのだ……」

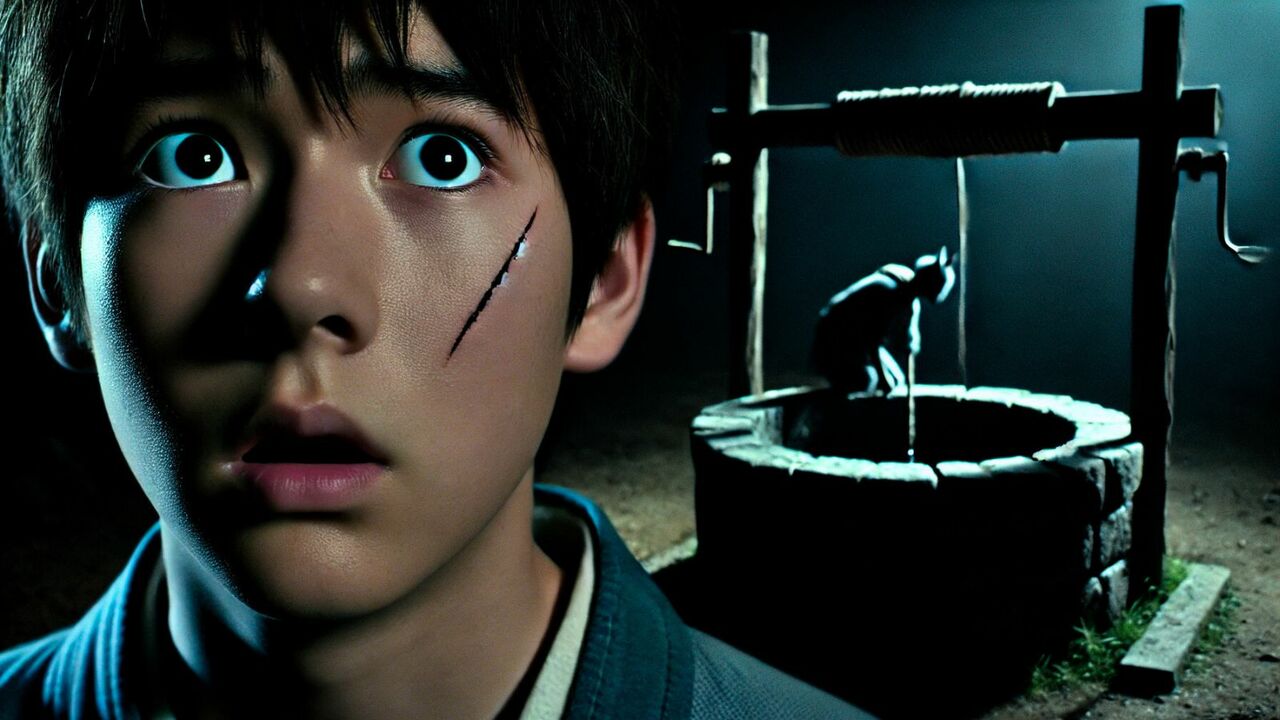

そう思い立った時、源五郎の寂寥や怒りや未練、そんな陰々とした鬱屈は失せ、不思議と晴れやかな気持ちになった。

「分かりましただ。この熊吉、この身に代えましても源五郎様をお守りいたしますだ」と力強く引き受けてくれる。

「すまぬが頼む……ただうち沈んでおっても致し方なき事だ。これを機に世間を見て廻ろう」この家に入って来た時とは別人のように快活となった源五郎は、力強く言った。

「難波田の家に行くはその後だ!」

そんな源五郎に善右衛門の妻よしが、囲炉裏の鍋で作っていた雑炊を差し出した。

「まずは腹ごしらえをして下さい」

「すまぬ。馳走になる」

よしが差し出した雑炊は、麦飯に猪の肉を入れ味噌で溶いたものだ。

どこかつまったように感じる喉へそれを流し込んだ時、改めて空腹であった事を思い出した。

「美味い」箸を止めぬ源五郎を皆が見ている。

つき丸にも同じ物をまゆが与えた。

それを美味しそうにつき丸が食べるのを見て、源五郎は力が湧いてくるような気持ちになったものだ。

晴れ渡った早朝の西空に、朝日を浴びた霊峰富士が浮かんで見える……。

大宮台地の岩付支台と片柳支台という丘と丘に挟まれる浅い谷間から見上げた空には、これから目指すべき青白く霞む、遥か彼方の富士山が幽玄のごとく浮かび上がって見える。

道端の小川には畔筵(あぜむしろ)が繁茂し、所々に可憐な白い花を咲かしていて、時折台地から優しく吹き下ろしてくる澄んだ風には、その畔筵の花の香が微かに溶けていた。

まだ空も明けきらぬうちに、善右衛門一家に見送られ出発した源五郎と熊吉は、つき丸を連れ風渡野村(ふっとのむら)の近くを歩いていた。

「あの富士の麓まで行くでごいすよ」

空に浮かぶ霊峰富士を指差しながら、小柄な熊吉が源五郎を見上げて言う。

その熊吉の姿は垢じみた野良着を纏い、背には袈裟懸けに荷物を結び付けている。

細長い顔は浅黒く、団子鼻と細い目、おちょぼ口はやや顔の中央に寄っていて、三十という歳で、どこか愛嬌のある顔だった。

源五郎はというと、深藍の小袖、海松色(みるいろ)の野袴に同色の脚絆をつけ、無銘の太刀一本を腰に差し、素足に草鞋(わらじ)を履き菅笠を目深に被り顔を隠すといういでたちであった。