異常なものは通常なものより少しばかり未来の少ない存在である。ちょうど色々隠れた矛盾を含んだ思想のようなものだ。そういう思想は、精神の裡に生まれ、外見は正しくもあり豊富でもあるが、人に与える影響によって自ら滅び、人目に晒されることがやがて自らの不幸を招く体のものである。 P・ヴァレリイ

其の壱

[一]

春らしく晴れ渡った土曜の午後だった。つい先日までは肩の高さまであった積雪も半ば融けて縮こまり、薄汚れた姿を晒していた。乾いた路面を走る車列が土埃を舞い上げている。四月も間近になると毎年小樽の街はこの土埃に悩ませられる。交差点に撒かれた滑り止めの砂利が春には汚泥となって路肩に溜まってしまうのだ。それを避けるようにして男が交差点の外れに立っていた。

「約束の時間には充分間に合うな……」

腕時計にちらと目をやって呟くと、男は真向いの校庭越しに古びたコンクリート造りの小学校を見上げた。

信号が青に変わった。腕にかけたコートの埃を払うと、男は校庭の外れに足を踏み入れた。まだ水気を含んだ土はやわらかく、歩を踏み出すたびに靴底がサクサクと微かな音を立てて沈んだ。振り返ると後には点々と足形の水溜まりが残っている。

「やあ渋谷ク、いや渋谷先生、ここです」

頭上でそんな声がした。面を上げると、二階の窓から初老の男がにこにこと見下ろしている。渋谷洋一はぺこりと頭を下げると足を進めた。

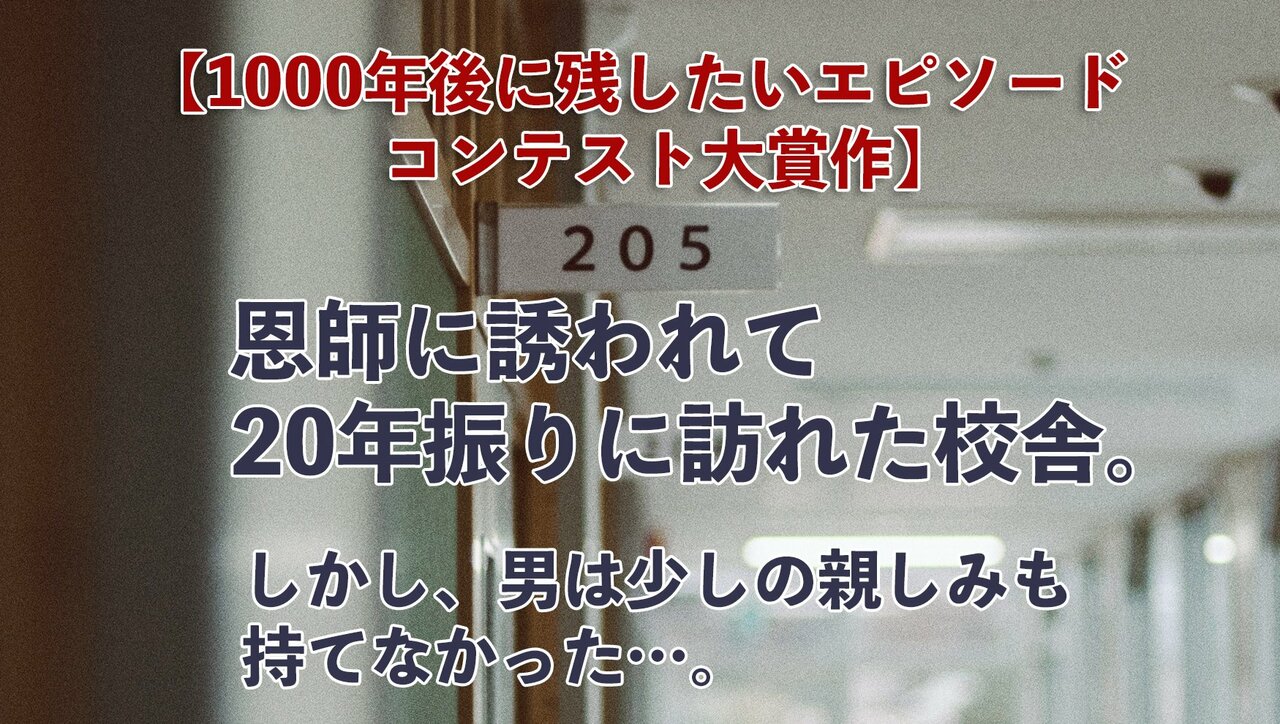

二十年振りの校舎、そして二十年振りの恩師の姿だった。その恩師が今年で定年を迎えるというのだ。挨拶状が送られてきたのはまだ雪の深い頃だったが、近所に住みながらも多忙にかまけて返事も出せずにいた。それで遅れ馳せながら、やっと今日の訪問となったのである。

校舎の入り口でにこやかに微笑む老教諭に会釈する前、彼はもう一度校庭に目を向けた。そして胸一杯湿った土の匂いを吸いこむとトントンと靴の泥を払い落とした。

スリッパの音が人気のない廊下にペタペタと響いていた。天井には染みが奇怪な紋様を描き、コンクリートの柱や壁は罅だらけだった。所々が欠けて白っぽい粉を吹いている。

「大分老朽化しましたねえ、今度建て直す話が出ているそうで」

「ええ、私もいい時に辞めることが出来て……そうそう、渋谷さんは跡を継がれたそうですね、お父さんからそう聞きましたが」

老教諭はそう言うと、今更のように渋谷洋一の横顔を見上げた。

「ご立派になられて。昔は腕白坊主だったのにねえ、私も歳を取る訳だ」

そう言われて苦笑した。そして教室や壁を古い記憶を呼び起こすかのように眺め回した。外から見た時には随分と懐かしさを感じたが、中に入ってみるとそうでもない。それが何だか不思議だった。