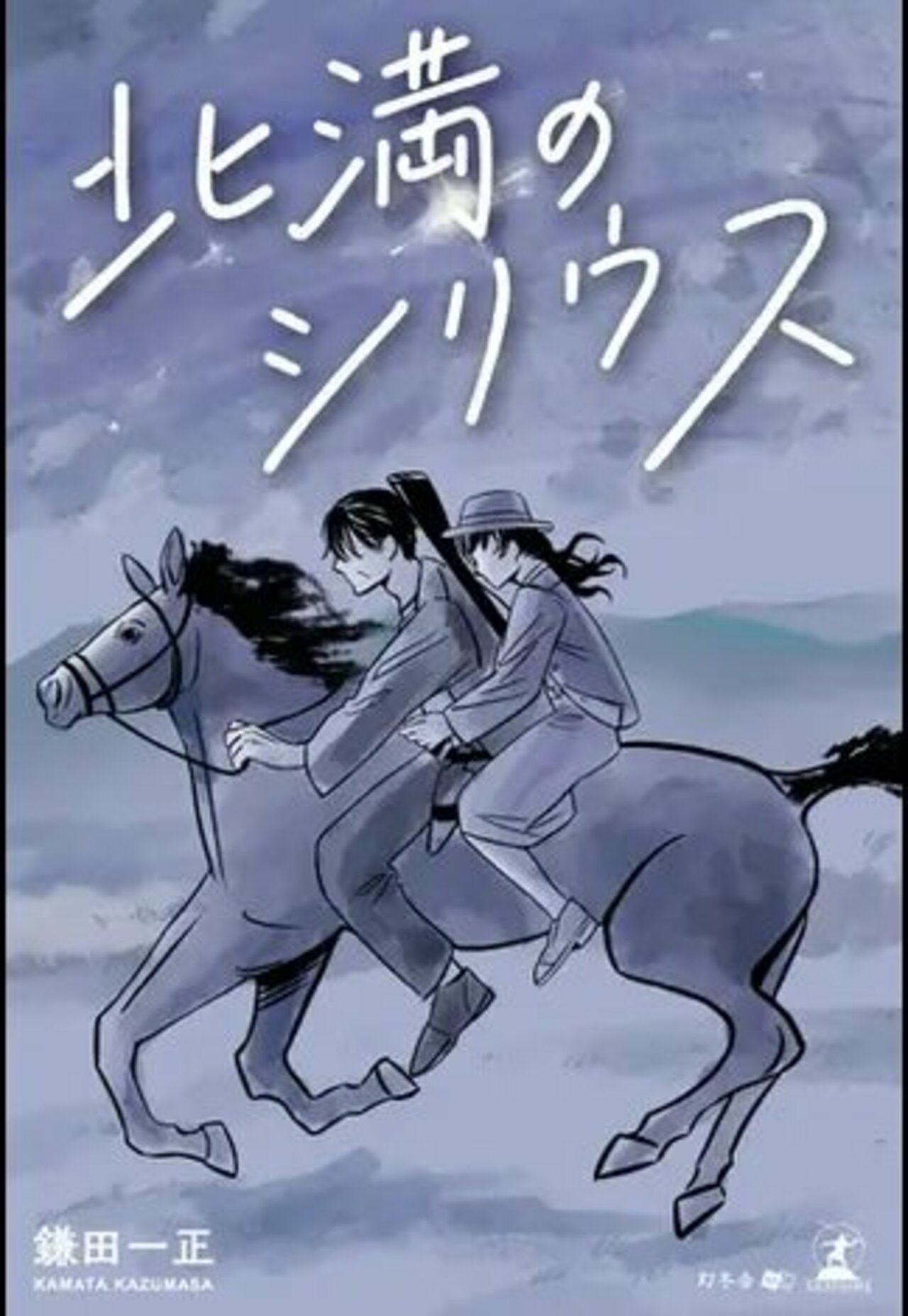

一九四五年八月 満州 ハルビン

今日も、この街では、一日中、遠く近く、鐘の音が鳴り響いている。ロシア正教会、イスラム教のモスク、仏教の寺院、そして神社。数多くの教会や寺院が街中至るところに建っているこの街では、常時、どこかの教会もしくは寺院で鐘が打ち鳴らされている。その音は、街のどこにいようが、必ず聞こえて来る。その時々で違いがあるとすれば、鐘の音が近くて大きいか、遠くて小さいかくらいなものだ。今鳴っている鐘の音がどこから届くものなのか、いちいち気に留める者は誰もいない。

東洋のパリともいわれる、この美しい国際都市に日本人四人の姉妹兄弟が暮らしていた。長女は青島ハル。三十八歳である。彼女には、十七歳の次女、青島ナツ、八歳の長男、青島アキオ、四歳の三女、青島フユ、という三人の妹と弟がいた。

ハルは、内地(日本本土)の医大を卒業した後、東京都内でやはり医師である父が経営する小さな診療所で働いていたが、日中戦争が勃発した翌年の一九三八年、両親とともにハルビンに移り住み、当初、やはりハルビンでも父が開業した「青島診療所」で勤務していた。しかし、一年ほど前の一九四四年、内地の親戚に不幸があったとのことで、両親は帰国し、彼女が診療所を引き継いだ。そして、年の離れた妹や弟の面倒は、母のかわりに彼女が見ることになった。

子供のころからのおっちょこちょいな性格は、医師として一人立ちした今も、なかなか直らなかったが、明るく思いやりがあり、熱意のある彼女に対して、多くの患者が信頼を寄せていた。そして、医師としての見立てや外科手術の腕も意外と悪くなかった。ただ、家事の方は、さっぱりダメで、いつまで経っても上達しない。だから、家事の得意な次女のナツが、家の中では大活躍していた。

家事だけではない。恋愛に関してもからっきしである。容姿は決して悪くないのだが、仕事に集中しすぎてデートの約束を忘れてしまったり、また、ちょっとしたことでムキになる性格も災いしてか、ただでさえ数少ない恋愛経験の中で、ドジばかり踏んできた。だから、四十近い今でも、まだ独身だ。

戦争のせいで男子のほとんどが戦場に赴いているとはいえ、当時、この年齢で独身というのは、内地であれば、相当に肩身が狭かった。

だが、ここは、内地を遠く離れた、満州、ハルビンだ。当時は、実質、日本の領土同然であった満州の都市なので、日本人も数多く住んではいるが、人口全体から見れば、決して圧倒的多数ではない。